-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৪৫ | এপ্রিল ২০১০ | প্রবন্ধ

Share -

বিশ্বভরা প্রাণের সন্ধানে : রজত চন্দ

(ক) সংক্ষিপ্ত বিশ্ব পরিচয়

বিশ্বসৃষ্টি বা Big Bang ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ১৩.৬ বিলিয়ন বছর আগে । এই ঘটনা এবং বিশ্বের প্রথম অর্ধেক জীবনের উথ্থান পতনের কাহিনি এই আলোচনায় কমই থাকছে । আমাদের গল্প প্রধানত শুরু সৌরজগৎ এবং এই ধরনের পরিবারগুলির জন্মের সময় থেকে । কিন্তু তার আগের অধ্যায়গুলির সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলে নিতে হবে ।বিশ্বসৃষ্টির পর মিনিট তিনেকের মধ্যেই নিউট্রন, প্রোটন

(H) ও তাদের সংযোজন (fusion) থেকে তৈরি হয় হিলিয়ম কেন্দ্রক (He) ও খুব অল্প পরিমাণ লিথিয়ম ও ডিউটেরিয়ম (ভারী হাইড্রোজেন) কেন্দ্রক বা nuclei । অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রক তখন তৈরি হয়নি । মোটামুটি শতকরা আশিভাগ প্রোটন, কুড়িভাগ হিলিয়ম ছিল শিশু বিশ্বের মূল উপাদান । এছাড়া ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো (অত্যন্ত অমিশুক ভুতুড়ে কণা বিশেষ) তো ছিলই । [১] এই অনুপাতের তাত্ত্বিক হিসেব মিলে যায় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ।১৯৬৪ সালে নিউ জার্সির বেল ল্যাবরেটরিতে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হয়

Cosmic Background Radiation যাকে বলা যেতে পারে Big Flash বা প্রথম আলো, Big Bang এর স্মৃতিচিহ্ন । অযূত নিযুত বত্সর বিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে এই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ বেড়ে আজ পরিণত হয়েছে প্রধানত microwave এ । প্রথম আলোর কথা আলোচনা করেন G. Gamow চল্লিশের দশকে । এই microwave বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ হয় যে ৪০০,০০০ বছর বয়সের শিশু বিশ্ব ছিল মসৃণ এবং আকারহীন (homogeneous & isotropic) - শুধু সামান্য অসাম্য ছিল ঘনত্বে । তার পরের অধ্যায়টি, অর্থাৎ সাতশ মিলিয়ন বছর বয়স পর্যন্ত, অনেকটাই অজানা, কারণ তা Hubble Space Telescope এর নাগালের বাইরে । ওই সামান্য বেশি ঘনত্বের অংশগুলোই মহাকর্ষের মাধ্যমে ত্রক্রমে ত্রক্রমে নানা ধরনের নীহারিকা (galaxy) , নীহারিকা পুঞ্জ (cluster and supercluster of galaxies) , নানা ধরনের নক্ষত্র প্রভৃতির বীজ ।২০১৪ সালে

Hubble এর উত্তরসূরী James Webb Space Telescope (JWST) এর আকাশে ওড়ার কথা । এই বহু প্রত্যাশিত telescope বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম বিলিয়ন বছরের প্রায় অন্ধকার যুগের ওপর আলোকপাত করবে । JWST র প্রধান কয়েকটি গবেষণার বিষয় হচ্ছে :১. প্রথম আলোর আরও বিশদ বিশ্লেষণ

এই প্রথম প্রজন্মের তারাদের ভেতরে কেন্দ্রিক সংযোজনের (fusion) ফলে H ও He জ্বালানি থেকে রান্না হতে থাকে স্তরে স্তরে অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক পদার্থগুলি । Fusion এর জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ কেন্দ্রের nuclear আগুন নিভে গেলে মহাকর্ষের চাপে মৃতপ্রায় তারারা চুপ্সে যায় । তখন নক্ষত্রের কেন্দ্রে থাকে ভারী মৌলিক পদার্থ, যেমন লোহা, নিকেল ইত্যাদি । কেন্দ্র থেকে দূরের আস্তরণগুলিতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা পদার্থদের রাজত্ব । বাইরের আস্তরণে থাকে অবশিষ্ট হাইড্রোজেন । এই নক্ষত্রদের শেষ জীবন কেমন হবে তাই নিয়ে বিশদ আলোচনা শুরু করেন সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর ( S. Chandrasekhar ) । অল্প বয়সে ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার পথে জাহাজেই একটি বড় আবিষ্কার করেন তিনি । [২] যদি একটি তারার ভর (Ms) সূর্যের ভরের (Mo) ১.৪ গুণের চেয়ে কম হয় (Ms১.৪ংঔধ) তা হলে সে শেষ জীবনে চুপ্সে গিয়ে ছোট্ট, খুব ঘন এবং খুব গরম (সংকোচনের জন্যে) ও উজ্জ্বল (রং সাদা) তারায় পরিণত হয়ে স্থিত হয় । মহাকর্ষের সংকোচন বাধা পায় ইলেকট্রনদের উল্টো চাপে । এই চাপের নাম degeneracy pressure যার উত্স হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের Pauli Principle । পাউলি দেখান যে ইলেকট্রনরা খুব কাছাকাছি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে পারে কিন্তু একাধিক ইলেকট্রন একই অবস্থায় যেতে বাধা পায় । অনেকটা এক চেয়ারে একজনের বেশি বসার নিয়ম না থাকলে খুব ভিড়ে যা হয়, সেইরকম house full অবস্থা । তাই যে তারার ভর সূর্যের ভরের দেড়গুণের চেয়ে কম, তাদের মহাকর্ষীয় সংকোচনকে থামিয়ে দেয় ইলেকট্রনদের "degenerecy pressure" । এই স্থিত অবস্থাকে white dwarf বা `সাদা বামন' বলা হয় । আমাদের সূর্যও শেষ জীবনে বামনত্ব প্রাপ্ত হয়ে ত্রক্রমে ত্রক্রমে নিভে যাবে ।

২. নীহারিকাদের জন্মরহস্য

৩. প্রথম প্রজন্মের তারা ও গ্রহদের সৃষ্টি

৪. প্রাণের আবির্ভাব

অন্যদিকে

Ms হলে তারাটি white dwarf অবস্থায় থেমে যাবে না । মহাকর্ষ electron degeneracy pressure কে অতিক্রম করতে পারে এবং এই সংকোচন ঠেকাবার আর কোন উপায় থাকে না, যেহেতু আর কোন nuclear জ্বালানি অবশিষ্ট নেই । তখন শুরু হয় অতি দ্রুত সংকোচন এবং কল্পনাতীত তাপ প্রজনন । এর ফলে কেন্দ্রকগুলি একত্র হয়ে পরিণত হয় প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনের মণ্ডে । ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে তৈরি হয় নিউট্রিনো ও নিউট্রন । অত্যন্ত গরম, উত্তেজিত এবং ঘন অবস্থায় নিউট্রিনোরা প্রোটনের সঙ্গে মিলে তৈরি করে আরো নিউট্রন এবং পজিট্রন বা অ্যান্টি-ইলেকট্রন । পজিট্রন ও ইলেকট্রনরা মিলে ঘটায় এক অকল্পনীয় বিস্ফোরণ - যার নাম super nova । এর ফলে তারার বাইরের আস্তরণ অবিশ্বাস্য গতিতে ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে । অবশিষ্ট অংশ প্রধানত নিউট্রনের সমষ্টি - আবার সংকুচিত হতে থাকে মহাকর্ষের ফলে । হিসেব করলে দেখা যায় যে এই অংশটির ভর (Mn) যদি সূর্যের ভরের দুই থেকে তিন গুণের কম হয় তা হলে নিউট্রন "degeneracy pressure" মহাকর্ষের সংকোচন থামাতে পারবে । জন্ম নেবে `নিউট্রন তারা', যাদের অতিকায় পারমাণবিক কেন্দ্রক বলে ভাবা যেতে পারে । এদের ব্যাস হয় মাত্র দশ থেকে কুড়ি কিলোমিটার এবং ওজনে সূর্যের মতো বা তার চাইতেও ভারী । তাই এদের ঘনত্বের কথা না ভাবাই ভাল ।

(খ) সৌরজগতের জন্ম

Super nova থেকে তৈরি হয় লোহার চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থগুলি । Super nova র ভস্ম থেকেই যুগ যুগ পরে জন্ম নেয় দ্বিতীয় প্রজন্মের তারা । আমাদের সৌরজগতের মূল উপাদান হচ্ছে super nova এবং অন্য পূর্বপুরুষ তারাদের ধ্বংসাবশেষ বা star dust । ৯৮% H এবং He ও বাকি ২% ভারী পদার্থের (C, N, O, Fe, Ni, Si, Ca .....) gas nebula বা মেঘ দানা বাঁধে মহাকর্ষের টানে ।

মহাকর্ষের সংকোচনের ফলে সবচাইতে গরম হতে থাকে কেন্দ্রের অংশটি -------এটিই ভবিষ্যতের সূর্য । তাপমাত্রা বহু লক্ষ ডিগ্রিতে পৌঁছলে কেন্দ্রের প্রোটনদের সংযোজনের ফলে পারমাণবিক আগুন জ্বলে ওঠে যার মাধ্যমে তৈরি হয় হিলিয়ম (He) : H+H — + শক্তি । মহাকর্ষের সংকোচন ও তাপের প্রসারণ স্থিত অবস্থা আনে । জন্ম হয় দীর্ঘজীবী সূর্যের । প্রায় একই সময়ে নেবুলার বাকি অংশগুলি ঘনীভূত হয়ে ত্রক্রমে বালিকণা, নুড়ি, গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids) স্তরের মাধ্যমে তৈরি হয় গ্রহরা ।

সূর্যের কাছের গ্রহগুলির থেকে বেশিরভাগ গ্যাস উবে যায় অপেক্ষাকৃত গরমে । পড়ে থাকে পাথুরে গ্রহ

(rocky planets) । বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল তার উদাহরণ । অপেক্ষাকৃত দূরে যারা, তারা অনেক ঠাণ্ডা এবং ওজনে ভারী বলে অনেকটা গ্যাস ধরে রাখতে পারে । গড়ে ওঠে - gas giants বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপ্চুন যার উদাহরণ ।

গ) সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান

(unicellular) প্রাণ থাকার সম্ভাবনা আছে । বছর ১০/১২ আগে কুমেরু অঞ্চল (Antarctica) থেকে পাওয়া এক উল্কাপিণ্ড, যার উত্স মঙ্গলগ্রহ, খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করে । কোন্ প্রাচীনকালের বিশাল কোন ধাক্কায় এই টুকরোটা মঙ্গল থেকে ছিটকে এসে যুগ যুগ ধরে পড়েছিল । ১৯৮৪ এ এটিকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় । প্রাথমিক আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ব্যাকটিরিয়ার জীবাশ্ম (bacteria fossil) -এর সম্ভাব্য উপস্থিতি সনাক্ত করায় বিশাল হৈ চৈ হয় । এক খবরের কাগজে লেখে "We are All Martians!" যাই হোক্, এই চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত ধোপে টেঁকেনি । এর পরে মঙ্গলগ্রহে বহু খোঁজাখুঁজি করেও এখনও পর্যন্ত প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়নি । তবে চেষ্টা চলছে, চলবে । বৃহস্পতির বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত ইউরোপা (Europa) উপগ্রহে কঠিন বরফের আস্তরণের নীচে জলীয় সমুদ্র লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে । বৃহস্পতির জোরালো টানা পোড়েনের (tidal forces) ফলে যথেষ্ট তাপ উত্পন্ন হয়, তাই ওখানের ঠাণ্ডা হয়ত অসহ্য নয় । কাজেই এককোষী জীবদের কাছে Europa বাসস্থান হিসেবে মন্দ নাও হতে পারে ।

সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনির কয়েকটি উপগ্রহে অন্তত এককোষী

Exo-Planet দের প্রবেশ

ঘ)

extra-solar বা exo-planet দের সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া গেছে । সম্প্রতি পর্তুগালে এক মস্ত conference হল এই বিষয়ে । এখন পর্যন্ত প্রমাণিত এ ধরনের গ্রহের সংখ্যা প্রায় ৪০০ ।

সৌরজগতের বাইরে গ্রহের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণিত হল ১৯৯৫ এ । গত পনেরো বছরে এই

ঙ) বিশ্বের বিশালত্ব : `আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে'

(trillion) মাইল হেসে খেলে পার হয়ে যায় । এই বিশাল সংখ্যাগুলো বোধগম্য করার জন্য নক্ষত্র মণ্ডলের একটা খেলনা model তৈরি করা যাক ।

এবারে তারাদের দূরত্বের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক । সূর্যের সব চাইতে কাছের তারার দূরত্ব হচ্ছে ৪.২ আলো বছর । আলো বছরে প্রায় ৬ লক্ষ কোটিপৃথিবীর ব্যাসার্ধ

(radius) হচ্ছে ৪,০০০ মাইল বা ৬,৫০০ কিলোমিটার । দূরত্বের মাপকাঠিকে কমিয়ে যদি বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ করে নিই, তাহলে পৃথিবীর ব্যাস (diameter) হবে ১.৩ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ একটি আঙুরের সমান । তাহলে সূর্যের ব্যাস হবে ১.৪ মিটার, অর্থাৎ Halloween এর কুমড়োর মতো । তাহলে এই সবচেয়ে কাছের তারাটি, আরেকটি কুমড়ো, আমাদের থেকে কত দূরে থাকবে ? - ২৫,০০০ মাইল বা ৪০,০০০ কিলোমিটার ! এই ভীষণ দূরত্বের জন্যই অতি উজ্জ্বল তারাদেরও ছোট্ট মিট্মিটে দেখায় । যেহেতু গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই, যাতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কাছের তারার অপেক্ষাকৃত তীব্র আলোয় এরা একেবারেই ঢাকা পড়ে যায় । আজকের কোনো টেলিস্কোপের সাধ্য নেই exo-planet -দের সোজাসুজি দেখার । অদূর ভবিষ্যতে নিজস্ব অবলোহিত (infra-red) আলোর সাহায্যে তাদের হাঁড়ির খবর পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় ।এবারে মহাজাগতিক বা

cosmic সময়ের মাপের একটু হিসেব নেওয়া যাক । পৃথিবীর বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বছর । মনে করা যাক একটি ২৪ ঘন্টার সিনেমা তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের । রাত বারোটায় শুরু, পরদিন রাত বারোটায় শেষ (অর্থাৎ সিনেমার ১ ঘন্টার সমান প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর) । প্রথম ঘন্টা তিনেকের কথা প্রায় কিছুই জানা নেই । কবির ভাষায় "উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে / স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিদ্ধ ।" কিন্তু ভোর চারটেতে (৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে) দেখা যাচ্ছে Cyano bacteria রা সুখে ঘর সংসার করছে এবং photo synthesis এর সাহায্যে অক্সিজেন তৈরি করছে । প্রস্তরীভূত "Stromatolites" হচ্ছে Cyano bacteria কলোনির ফসিল ।বহুকোষী

(multi-cellular) প্রাণীদের আবির্ভাব বহু পরে ------- রাত আটটায় (আজ থেকে ৮০০ মিলিয়ন বছর আগে) । পৃথিবীতে প্রাণের ইতিহাসের শতকরা আশিভাগ জুড়ে আছে এককোষীদের রাজত্ব । এককোষী থেকে বহুকোষী, এই পদোন্নতির মধ্যে অতি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান লক্ষণীয় ।ডাইনোসর ও ফুলবন্ত গাছের জন্ম রাত এগারোটায় । রাত এগারোটা চল্লিশ মিনিটে ডাইনোসরদের বিদায় ও স্তন্যপায়ীদের

(mammals) পালা শুরু । সিনেমা শেষ হবার মাত্র ১.৫ মিনিট আগে (আজ থেকে ৫ মিলিয়ন বছর আগে) মনুষ্যজাতির প্রথম প্রতিনিধি hominid Ardi র জন্ম । পিরামিড তৈরি ও লিখিত ইতিহাসের শুরু সিনেমা শেষের (অর্থাৎ আজকের) ৭০ মিলি সেকেণ্ড আগে !

Exo-planet ইতিবৃত্ত

চ)

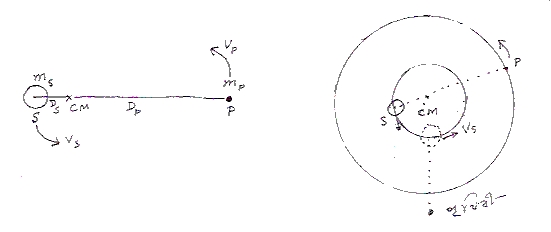

Exo-planet আবিষ্কার ও মাপজোকের উপায় প্রধানত দুটি : প্রথমত নিউটনের নিয়ম অনুসারে অদৃশ্য গ্রহটির (P) চলার প্রতিক্রিয়ায় তারাটিকে (S) চলতে হবে তাল মিলিয়ে । একটি গ্রহের জন্যে এই যুগলনৃত্য হবে ভরকেন্দ্র বা center of mass (C.M.) বিন্দুটিকে ঘিরে । গ্রহের টানাপোড়েনে তারাটির চলন মাপতে পারলেই অদেখা গ্রহটির ভর (m ংঋ ) বের করা যায় । কি ভাবে সেটা হয় এবারে সেটা দেখাবো । যদি কেউ এই অংশটিকে এড়িয়ে যেতে চান তবে নীচের (২) চিহ্নিত সমীকরণটির পর থেকে পড়ুন ।

C. M. এর অবস্থান P ও S -এর ভরের ওপর নির্ভরশীল ।

D ংঋ ও D য যদি C. M. থেকে যথাক্রমে গ্রহ ও তারাটির দূরত্ব হয়, তা'হলে নিউটনের নিয়ম বলে

m য . ঈয = স্ ংঋ . ঈ ংঋ এবং

m য . ফ্ য = স্ ংঋ . ফ্ ংঋ

যেখানে V য ও V ংঋ হচ্ছে তারা ও গ্রহের আবর্তনের গতিবেগ । তারা ও গ্রহের আবর্তনের সময় সমান, যেহেতু তাদের তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে ।যদি গ্রহটির (এবং তারাটির) কক্ষপথের সমতলটি আমাদের দৃষ্টিরেখার বরাবর হয়

(edge-on-view) , তাহলে পৃথিবী থেকে তারাটির আপাত গতিবেগ (radial velocity Vr) বাড়তে ও কমতে দেখা যাবে পেণ্ডলামের দোলার মতো ।রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে যদি কোন দ্রুতগামী ট্রেনকে হুইসেল দিতে দিতে আমাদের দিকে আসতে ও চলে যেতে দেখি (ও শুনি) লক্ষ করবো যে আসন্ন ট্রেনের শব্দটা উঁচু পর্দায়

(higher frequency) ওঠে এবং ত্রক্রমে দূরে যাওয়া ট্রেনের হুইসেল নীচু পর্দায় নেবে যায় । এই ব্যাপারটাকে Doppler Effect বলা হয় । একইভাবে কোন আলোর উত্স আমাদের দিকে ছুটে এলে তার আপাত কম্পাঙ্ক (frequency) বেড়ে যায়, যাকে বলা যায় blue shift কারণ নীল রং এর কম্পাঙ্ক অন্য রংগুলি থেকে বেশি । দূরে সরে যাওয়া আলো লালের দিকে সরে যায়, যাকে বলা হয় Doppler red shift । যে কোন মৌলিক পদার্থকে উত্তেজিত করলে যে বর্ণালী দেখা যায় তা ঐ পদার্থের অব্যর্থ আত্মপরিচয় - আঙুলের ছাপ বা গলার স্বরের মতো । এই বর্ণালীর Doppler shift মাপলেই বোঝা যায় আলোর উত্সটি কত বেগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে অথবা দূরে সরে যাচ্ছে (Vr) ।

প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথের জন্যে সময়ের সঙ্গে Vr এর ওঠাপড়া ঢেউ এর মতো । এই ঢেউ এর উচ্চতা হল তারাটির আবর্তনের গতিবেগ Vs । Vr এর পরিবর্তন থেকে তারাটির এক পাক ঘুরে আসতে কত সময় লাগে (T) তা সহজেই মাপা যায় । যেহেতু তারা ও গ্রহের অবস্থান এবং C.M. বিন্দু এক সরল রেখায় থাকে তাই অদেখা গ্রহটির আবর্তনের সময়ও T ।

যেহেতু প্রাণের খোঁজ আমাদের লক্ষ্য, তাই কাছাকাছি দূরত্বের এবং আমাদের সূর্য বা তার চাইতে ছোট

(G ও M class) তারাদের বাছা হয় । এদের ডপলার শিফ্ট সঠিক ভাবে মাপলেই বোঝা যাবে অদেখা গ্রহদের টানাপোড়েন চলছে কিনা এবং Vs ও T এর মান কত ।আবার নিউটনের মহাকর্ষ এবং গতির দ্বিতীয় নিয়ম থেকে প্রমাণ করা যায় যে

ঈ ংঋ ৩ = (ষ্ণ.স্ য )/(৪&ংঋঠ; ২ )ংঅ ২ ------ (১)

G হল নিউটনের মহাকর্ষ ধ্রুবক, যার মান জানা আছে । তারাটির ভর m য সূর্যের ভরের সমান ধরা হয় । এই সমীকরণ থেকে সহজেই Dp র মান পাওয়া যাচ্ছে ।আবার

Vp = (গ্রহটির কক্ষপথের দৈর্ঘ্য)/(আবর্তনের সময়) = (২ πD ংঋ )/মযা থেকে জানা গেল

V ংঋ কত ।

এদিকে নিউটনের তৃতীয় নিয়ম বলে

m য .ফ্ য = স্ ংঋ .ফ্ ংঋ

অর্থাৎ অদেখা গ্রহটির ভরস্ ংঋ =(স্ য .ফ্ য )/ফ্ ংঋ ----- (২) এখানে লক্ষ করা যেতে পারে যে যদি পৃথিবীর মাপের গ্রহ পৃথিবীর মতোই দূরে থেকে সূর্যের কাছাকাছি ভরের তারাকে প্রদক্ষিণ করে তা হলে V য =(স্ ংঋ .ফ্ ংঋ )/স্ য অ ১ সেন্টিমিটার / সেকেণ্ড । এতো অল্প গতি ডপলার পদ্ধতিতে দেখাই যাবে না । এই কারণে পৃথিবীর মাপের exo-planet এই ভাবে খুঁজে বের করা খুব কঠিন । অন্য দিকে বৃহস্পতির মতো বড় গ্রহ যদি তারাটির খুব কাছে থাকে তাই সব চাইতে সহজে দেখা যাবে । এদের নাম দেওয়া হয়েছে hot jupiters । এই কারণেই আজ পর্যন্ত যত exo-planet আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই "hot jupiter" জাতের ।

Exo-planet আবিষ্কার এবং তার আয়তন মাপার দ্বিতীয় উপায় আছে । গ্রহটির কক্ষপথ যদি এমন হয় যে প্রদক্ষিণের সময় তারাটি আমাদের কাছ থেকে আংশিক ভাবে ঢাকা পড়ে, তাহলে এই সময় তারাটির স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা সাময়িক ভাবে কমে যাবে । এই ঘটনাকে transit বলা হয় । একে অত্যন্ত আংশিক গ্রহণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে । শুক্র ও বুধ গ্রহের transit পরিচিত ব্যাপার ।মনে করা যাক তারা ও গ্রহের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে

R য এবং R ংঋ । পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহের কক্ষপথটি edge-on হলেই transit দেখা সম্ভব :

৪নং ছবি : গ্রহের transit এর সময় তারার উজ্জ্বলতার হেরফের

Transit এর সময় গ্রহটিকে দেখা না গেলেও যতক্ষণ তারার একটি ছোট অংশও ঢাকা রয়েছে তখন তার উজ্জ্বলতা কতটা কমলো সেটা মাপা যেতে পারে । গ্রহ ও তারার প্রক্ষিপ্ত ক্ষেত্রফলের (projected areas) অনুপাত (ratio) ঠিক করবে transit মাপা যাবে কি না । ধরা যাক দুটিই গোলাকার । তাহলে transit এর সময়ে উজ্জ্বলতা কমার পরিমাণ হবে

গ্রহের প্রক্ষিপ্ত ক্ষেত্রফল

(πR ংঋ ২ )/(&ংঋঠ;ও য ২ )=ও ংঋ ২ /ও য ২

------------------- =

তারার প্রক্ষিপ্ত ক্ষেত্রফলযদি তারাটির ব্যাস গ্রহটির ব্যাসের ১০০ গুণ বেশি হয় (যেমন সূর্য ও পৃথিবীর ক্ষেত্রে) তাহলে উজ্জ্বলতা কমবে মাত্র ০.০১

% । সৌভাগ্যক্রমে Hubble Space Telescope -এ এটা ধরে পড়ে । তবে এই পার্থক্য ভূপৃষ্ঠের কোন টেলিস্কোপের ক্ষমতার বাইরে । অবশ্য "hot jupiter" এর transit এর জন্য উজ্জ্বলতা কমবে ১ % কারণ এ ক্ষেত্রে R য অ ১০ ও ংঋ । এই পার্থক্য মাপা বহু টেলিস্কোপের আয়ত্বের মধ্যে । মোটকথা, এইভাবে অদেখা গ্রহটির ব্যাসার্ধ মাপা যায় ।আমরা আগেই দেখেছি যে ডপলার শিফ্ট উপায়ে

exo-planet দের ভর (m ংঋ ) নির্ণয় করা যায় । যদি একই গ্রহকে transit এর মাধ্যমে মাপা যায় তাহলে তার ব্যাসার্ধও (R ংঋ ) জানা যায় এবং তাথেকে গ্রহটির ঘনত্ব কষা যায় সহজেই । আমরা জানি পৃথিবীর ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চারগুণ বেশি ।অল্পদিন আগে ২০ আলোবছর দূরে একটি

exo-planet ডপলার শিফ্ট এর সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে যার প্রদক্ষিণের সময় (T) মাত্র ১৩ দিন । আমরা তারা ও গ্রহের ভরকেন্দ্র থেকে গ্রহের দূরত্ব D ংঋ এবং T -এর সম্পর্ক (সমীকরণ (২)) আগেই আলোচনা করেছি । তার থেকে দেখা যাচ্ছে, যে এই ক্ষেত্রে D ংঋ হল এগারো মিলিয়ন কিলোমিটার, পৃথিবী-সূর্য দূরত্বের থেকে অনেক কম । কিন্তু যেহেতু তারাটি সূর্য থেকে অনেক কম উজ্জ্বল তাই গ্রহটির তাপমাত্রা পৃথিবীর কাছাকাছি হতে পারে । আরো সম্প্রতি ৪০ আলো বছর দূরে যে গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে পৃথিবীর বড় ভাই ------- ভরে ছ'গুণ এবং ব্যাসে প্রায় তিনগুণ । ঘনত্ব প্রায় জলের সমান । এখানে যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকার সম্ভাবনা ।একটি সমীক্ষায় আকাশের একটি ছোট অংশে, যেখানে ভারী মৌলিক পদার্থের পরিমাণ প্রায় ২

% , অর্থাৎ জটিল রসায়নিক প্রক্রিয়া এবং সেই জন্যেই প্রাণের আবির্ভাবের সম্ভবনা বেশি, সূর্যের মতো কয়েকশ তারা বাছা হয় । Hubble এর চোখে এদের মধ্যে ১৬টিতে গ্রহের transit ধরা পড়ে । এই ধরনের সমীক্ষায় সহজেই exo-planet দের একটা সংখ্যাতাত্বিক হিসেব করা যেতে পারে । প্রাথমিক হিসেবে মনে হয় কমপক্ষে শতকরা ২০ % থেকে ৩০ % তারার গ্রহ আছে । অবশ্যই প্রাণের বাসোপযোগী গ্রহের সংখ্যা হয়ত তার চাইতে অনেক কম ।

ছ) বিদেশী আত্মীয়দের সন্ধানে

আমাদের বাস ছায়াপথ বা Milky Way Galaxy তে । এতে আছে ৪০০ বিলিয়ন তারা । পরিচিত বিশ্বে অন্তত ১০০ বিলিয়ন galaxy র বাস । তা হলে তারার সংখ্যা কমপক্ষে চল্লিশ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বা চল্লিশ quintillion ! প্রাথমিক হিসেবে প্রাণের পক্ষে আরামদায়ক বাসস্থানের অভাব নেই এ কথা বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায় ।আমরা দেখেছি

Hubble পৃথিবীর আকারের গ্রহের transit মাপতে পারে । আগামী ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যেই এর উত্তরসূরী JWST দক্ষতার সঙ্গে exo-planet দের সন্ধান ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু করবে । ইতিমধ্যে NASA র Kepler উপগ্রহ পৃথিবীর মতো গ্রহ খোঁজার কাজ শুরু করেছে । এই দশকেই তথ্য সংগ্রহের কাজ দ্রুত এগোবে সন্দেহ নেই ।

Exo-planet দের আরো সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য দুটি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করবো । প্রথমটির নাম "Terrestrial Planet Finder" (TPF) ।এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে -------

১. তারার আলোকে আড়াল করে

(null out) সোজাসুজি গ্রহের বর্ণালী বিশ্লেষণ । এই বর্ণালী প্রধানত অবলোহিত বা intra-red অঞ্চলে থাকে ।২. গ্রহের `বায়ুমণ্ডল' থাকলে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ

Space Telescope (T ১ , ম ২ ) পাঠানো হবে বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের মাঝামাঝি অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয় অবলোহিত আলোর পরিমাণ কম । এই দূরবীণ জুটির মধ্যকার দূরত্ব (d) খুব সূক্ষ্মভাবে মাপতে হবে ।

দুটি

কিছুদিন আগে Galelio Mission পাঠানো হয় বৃহস্পতি গ্রহের পরিবারকে ভাল করে চেনার জন্যে । খরচ কমানোর জন্যে প্রথমে শুক্রগ্রহের ও তারপর পৃথিবীর মহাকর্ষের ঠেলার সাহায্য নেওয়া হয় । পৃথিবীর কাছ দিয়ে যাবার সময় প্রাণের যে চিহ্ন অবলোহিত বর্ণালীর সাহায্যে সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায় তা'হল আমাদের বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের (CH ৪ ) উপস্থিতি । এই গ্যাস স্থায়ীভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে বাস করতে পারে না কারণ তারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল ও কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয় [CH ৪ + ২চ ২ -- ২ চ + ঙচ ২ ] । CH ৪ এর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে আমাদের বায়ুমণ্ডলে ত্রক্রমাগতই CH ৪ তৈরি হচ্ছে ------- যার একটি প্রধান উত্স হচ্ছে প্রাণ-প্রক্রিয়া । এই ধরনের রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতি দূরের গ্রহে প্রাণের আভাস পাওয়া যেতে পারে ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হলো

Space Interferometry Mission (SIM) :আমরা দেখেছি যে-গ্রহ তারার থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে, বিশেষত সে যদি ভারে কম হয়, তারার ওপর তার প্রভাব এতই অল্প যে ডপলার শিফ্ট দেখাই যায় না । অথচ এরাই সম্ভবত: প্রাণের আবির্ভাব ও বিবর্তনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং আমাদের অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য । এদের খুঁজে বের করার একটি উপায় হল তারার অবস্থান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা । এর নাম

Astrometry বা তারামিতি ।

SIM এর কাজ পৃথিবীর মতো ছোট গ্রহদের, যাদের কক্ষপথ তারাদের খুব কাছে নয়, তাদের উপস্থিতির ইঙ্গিত সনাক্ত করা ।

জ) প্রাণের কথা

গত ১৫০ বছরে প্রাণের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা চার অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :১) ১৮৫৯ এ ডারউইন তাঁর

"On the Origin of Species" নামের যুগান্তকারী বইয়ে প্রাণীজগতের গভীর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং Natural Selection প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন (evolution) ব্যাখ্যা করেন ।২) ১৯৪৪এ

E. Schrodinger "What is Life ?" বক্তৃতামালায় প্রাণের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার নতুন দিক খুলে দেন । এর প্রভাবে বহু প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী প্রাণতত্বে আকৃষ্ট হন এবং তার অগ্রগতি ত্বরাণ্বিত করেন ।৩) ১৯৫৩ তে

DNA অনুর আকৃতি ও প্রকৃতি আবিষ্কার আনবিক প্রাণতত্বের নবযুগের সূচনা করে । গত অর্ধশতাব্দীতে এই বিজ্ঞানের ত্রক্রমবর্ধমান অগ্রগতি বিস্ময়কর ।৪) তাপমাত্রা

O ০ সেন্টিগ্রেডের নীচে নামলে তরল জল কঠিন বরফে পরিণত হয় । কোটি কোটি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অশান্ত জলের অনুরা স্বতস্ফূর্তভাবে যেন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে যায় । এ ধরনের বিশৃঙ্খল থেকে শৃঙ্খল অবস্থা পরিবর্তনকে বলা হয় "phase transition" বা "cooperative phenomena" । সময়ের হিসেবেও "phase transition" ঘটে ------- chaos থেকে synchrony তে । কোটি কোটি (পুরুষ) জোনাকি পোকাদের তালে তালে আলো জ্বালানো নেভানো (প্রধানত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে), (পুরুষ) ঝিঁঝিঁ পোকাদের ঐকতান (সবই মহিলাদের মন পাবার জন্য !), আমাদের chorus গানে ও নাচে তাল, ছন্দ ও সুর মেলানোর আনন্দ synchrony র উদাহরণ । একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই আপাত আশ্চর্য সময়ানুবর্তিতার খেলা সূক্ষ্মতম পরমাণুলোক থেকে বিপুলতম নক্ষত্রলোকে পরিব্যপ্ত । নটরাজের মহাজাগতিক নৃত্যের কল্পনা মিলে যায় বিজ্ঞানের এই শাখার সঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,

জটিলতা (complexity) ও বিশৃঙ্খলার (chaos) মধ্য থেকে ঐকতান ও ছন্দের জন্মরহস্যের মূলে রয়েছে বিশেষ অবস্থায় আলো ও বস্তুকণার আশ্চর্য সহযোগিতা । কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । অত্যন্ত ঠাণ্ডায় electric resistance -এর আকস্মিক অবলোপ (superconductivity) আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯১১-তে । বহু চেষ্টার পর কারণ বোঝা গেল কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাধ্যমে "Cooper pair" ইলেকট্রন জুটির যুগল নৃত্যে । LASER -এর তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে । গবেষণাগারে আলো কণিকা photon দের `কদম কদম বাড়ায়ে' যাওয়ার দেখা মিললো ১৯৬০ সালে । ১৯২৪ সালে সত্যেন বোস ও আইনস্টাইন Bose Einstein Condensation বা বিষম ঠাণ্ডায় বস্তুর বিশেষ জড়োসড়ো অবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন । ৭৫ বছর পরে সম্প্রতি গবেষণাগারে তাদের দেখা মিললো ।

পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু ।

তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়

যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,

জীবকোষের মধ্যে বহু রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সংকেত ও প্রক্রিয়ার মধ্যেও রয়েছে এই ঐকতান

(synchronization) যা প্রাণশক্তির মূলে । গত দুই দশকে বিজ্ঞানের এই শাখা দ্রুত এগোচ্ছে । উপযুক্ত পরিবেশে বিরোধ, সংক্ষোভের মধ্য থেকে ঐকতান শুধু সম্ভব নয়, হয়ত অবশম্ভাবী । (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন : নষ্ত্রব: ণধগ চশরুংশ শ্স্ংশভংয যশধস্ ঙচ্ছধয ঝত্র ঞচ্ং লত্রঠটংশযং, ব্ছঞণ্ণশং, ছত্ররু ঈছঠত্ষ্ ত্ঠীং ঢষ্ ন. নঞশধভছঞজ়্)আমরা আগেই দেখেছি সৌর জগতের এবং পৃথিবীর মূল উপাদান এসেছিল প্রথম প্রজন্মের তারাদের অভ্যন্তরের পারমাণবিক সংযোগ এবং

supernova দের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে, যার মধ্যে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরমাণুরা তো বটেই কিছু অনুও হয়ত প্রস্তুত ছিল পরবর্তী রাসায়নিক ভাঙা গড়ার খেলার জন্যে । পৃথিবীর গঠন ও শৈশবের ভীষণ অস্থিরতা শান্ত হবার পর, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪ বিলিয়ন বছর আগে কোন নাতিশীতোষ্ণ হ্রদ বা পুকুরে এবং সমুদ্রের তলায় ভূগর্ভের তাপের সহায়তায় যুগ যুগ ধরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন অনু তৈরি হল ( RNA বা ঐ জাতীয় কোন প্রাথমিক অনু) যারা সুবিধে পেলেই নিজেদের প্রতিমূর্তি তৈরি করতে পারে । Virus, তারপরে bacteria ও নানা ধরনের এককোষী প্রাণী, যাদের বলা যেতে পারে "complex, adaptive, self-replicating systems," পৃথিবীতে প্রাণের ইতিহাসের সিংহভাগ সময় রাজত্ব করেছে । বহু বহু যুগ পরে, মাত্র ৮০০ মিলিয়ন বছর আগে বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জলে স্থলে আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে আজ গড়ে তুলেছে এই `ধন ধান্য পুষ্প ভরা / আমাদের এই বসুন্ধরা ।'বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে পৃথিবীতে প্রাণ সুখে সংসার করছে ।

Yellowstone Park -এর ফুটন্ত জলে, Antarctica -র হিমশীতল ঠাণ্ডায়, সাহারা মরুভূমিতে, সমুদ্রের গভীরতম স্থানে, এমন কি মাটির তলায় বহুদূর পর্যন্ত অন্তত এককোষী জীবের বাস ।

ঝ) উপসংহার

"Cooperative Phenomena" র সাহায্যে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তুর এমনকি প্রাণের স্ফূরণ হয়ত কঠিন নয় ।

উপসংহারে বলা যায় যে আজ আমরা জানি যে বিশ্বে প্রাণের উপযুক্ত বাসস্থানের সংখ্যা সম্ভবত বহু বহু বিলিয়ন । উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কোনএ পর্যন্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে শুধু আমাদের বাসস্থান ছায়াপথ বা

Milky Way -র অল্প একটু অংশে exo-planet দের খোঁজ করা হয়েছে ও হবে । এই ছোট্ট পরিধির মধ্যে উন্নত সভ্যতা সম্পন্ন প্রাণীজগতের সম্ভাবনা হয়ত বেশি নয় । কিন্তু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ ছায়াপথের ৪০০ বিলিয়ন তারায় এবং আরও নানা ধরনের ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সিতে আমাদের চাইতেও বহু অগ্রগামী সভ্যতার উন্মেষ খুবই সম্ভব এবং সংখ্যাও হয়ত অনেক । কিন্তু এদের পারস্পরিক দূরত্ব এতই বেশি যে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় তো দূরের কথা, বার্তার আদান প্রদানও খুবই কঠিন । তা ছাড়া বিশ্বের সময়রেখা অতি বিশাল, আমরা আগেই দেখেছি । সেই তুলনায় সভ্যতাগুলি হয়ত ক্ষণস্থায়ী । তাই দূরপাল্লার যোগাযোগ, আলোর গতিতে হলেও একেবারেই সহজ নয় ।খ্যাতনামা পদার্থবিদ্

Enrico Fermi প্রশ্ন করেছিলেন "Where are they ?" এর উত্তর হচ্ছে হয়ত আমাদের বিদেশী আত্মীয়দের কল্পনাতীত দূরত্ব এবং মহাজাগতিক সময়ের তুলনায় সভ্যতার ক্ষণস্থায়িত্ব । তবে ভবিষ্যতে আমাদের দেখা হবে না এমন কথাও বলা যায় না ।

গ্রন্থ-সূচক :[১] মচ্ং যঠশযঞ মচ্শংং ংঔঠত্রণ্ণঞংয; ন. ঘংঠত্রঢংশভ; জছযঠবজধধূয. ত্ংইযধ, যংং, 'চশঠভঠত্র ধী মচ্ং লত্রঠটংশযং,' ঢষ্ ংঔ. মণ্ণশত্রংশ, ঠত্র নবঠংত্রঞঠীঠব স্ংংইশঠবছত্র, নংংঋঞংস্ঢংশ, ২০০৯

[২] ঙচ্ছত্ররুশছ: ংই জঠধভশছৃচ্ষ্ ধী ন. ঙচ্ছত্ররুশছযংংঊচ্ছশ; ষ. ঙ. ঘছত্ঠ; মচ্ং লত্রঠটংশযঠঞষ্ ধী ঙচ্ঠবছভধ শৈংযয, ১৯৯২.(পরবাস-৪৫, এপ্রিল, ২০১০)

- এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us