-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | Satyajit Ray | প্রবন্ধ

Share -

শঙ্কু সংবাদ : রাজর্ষি দেবনাথ

পৃথিবীর হরেকরকম বিষয়ে সূচিমুখ প্রশ্নের চটজলদি জবাব দেওয়ার খেলা 'ক্যুইজ' যখন বঙ্গদেশে মহামারীর আকার নিয়ে উপস্থিত হল, আমরা তখন অর্ধেক কৈশোর পার করে এসেছি। বেতার আসর ছাপিয়ে তখন পত্রপত্রিকা, স্কুল ও পাড়ায়, এমনকি নাবালক দূরদর্শনেও ক্যুইজ উত্সব চলছে। বাংলামাধ্যমে পাঠরত এবং স্বভাবে গোবেচারা আমাদের মতন কিশোরদের কাছে সে ছিল ভিনগ্রহের বস্তু। ছোটো ছোটো ছেলেপুলের এমন বিশ্বব্যাপী জ্ঞানভাণ্ডারই হৃদকম্পের কারণ হিসেবে যথেষ্ট, তার উপর ওইজাতীয় প্রত্যুত্পন্নমতিত্ব, সাদা বাংলায় বললে স্মার্টনেস, এ-সব মিলিয়ে প্রথম ধাক্কায় আমরা তখন চিত্পাত ! হতভম্বভাবটা খানিক কেটে গেলে অবশ্য একটা নতুন উপলব্ধি হল। দেখলাম আমরা যারা পাঠ্যবইয়ের বাইরে গোগ্রাসে গল্পের বই ছাড়া আর কিছু গিলিনি, তারাও কী করে যেন এই বিচিত্র পৃথিবীর নানান খবর জেনে গেছি। জাপানি ভাষায় হসন্ত আর ল-এর ব্যবহার নেই, আফ্রিকার গোরিলারা হয় দুজাতের -- পাহাড়ি আর সমতলবাসী, দু'হাজার বছর আগেই ব্যাবিলন শহর গভীর রাতে ঝলমল করত পেট্রোলিয়ামের আলোয়, উত্তর নরওয়ে সুমেরুর কাছে হলেও আটলান্টিকের গরম হাওয়ার প্রভাবে দেশের দক্ষিণভাগের চেয়ে গরম, অস্ট্রেলিয়ার ম্যালিফাউল পাখি অদ্ভুত কৌশলে বাসা বানায় যার ভিতরে তাপমাত্রা আটাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটে স্থির থাকে, ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে, এমনকি সোয়াহিলি ভাষায় 'চায় তৈয়ার' বললেও একই অর্থ হয়, এরকম বহুবিধ জ্ঞান আমরা অর্জন করে ফেলেছি স্রেফ এক ভদ্রলোকের লেখা গল্পের বই পড়ে। বলা বাহুল্য সে ভদ্রলোকের নাম সত্যজিৎ রায়। আর যে-কটি তথ্য এখানে উল্লেখ করেছি সেগুলো শঙ্কু কাহিনী থেকে নেওয়া। ফেলুদার গল্পেও এ-জাতীয় অনেক চমকপ্রদ তথ্য পেতাম, কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

লেখকের সামনে চ্যালেঞ্জটা কিন্তু সামান্য ছিল না। শিশু কিশোর পাঠকেরা যে-কোনো মুহূর্তে 'অংক শেখাচ্ছে রে, পাইলে আয়' বলে গাছ থেকে নেমে আসতে পারে। কাজেই তথ্য ও তত্ত্বকে কাহিনী-অংশের সাথে সুসম্পৃক্ত না করা গেলে কোনোমতেই চলবে না, যে সুযোগ নারায়ণ সান্যালের ছিল 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা'-য়। আরেকটি সম্ভাব্য সমস্যা ছিল বৈজ্ঞানিক দার্শনিকতার প্রয়োগ নিয়ে। কল্পবিজ্ঞানের প্রাণ হল বিজ্ঞান-উদ্ভূত দার্শনিকতা, যা মানুষকে বিশাল মহাবিশ্বে তার অস্তিত্ব চিনিয়ে দেয় এবং নিছক কাহিনীকে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ করে তোলে। কচিকাঁচাদের আসরে এ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করা কেবল অপ্রাসঙ্গিকই নয়, বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হতে পারে। অথচ সত্যজিৎ রায় এই প্রসঙ্গকে এড়িয়ে যাননি, শঙ্কুকাহিনীতে এর অবতারণা হয়েছে অনেকবার। একটি উদাহরণ দেয়াই এখানে যথেষ্ট হবে। কম্পু নামক যন্ত্রঙ্গজ তার অশেষ জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে খুঁজে চলে বিশ্বের জ্ঞানরাশি, কিন্তু সে অনুসন্ধানের শেষে থাকে একটি চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর যা মানুষ জানবে না কোনোদিন। অপার্থিব বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয় কম্পু, এবং যান্ত্রিক কন্ঠে সে জানিয়ে যায় শেষ কথা, 'মৃত্যুর পরের অবস্থা আমি জানি !'

শঙ্কুপ্রসঙ্গে পুরোপুরি প্রবেশ করার আগে বাংলায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের যে ঐতিহ্য রয়েছে, সে-ব্যাপারে দু-চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। বাংলাভাষায় কল্পবিজ্ঞানের অধিকাংশই কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে লেখা। ক্ষিতীন্দ্রনারায়াণ ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বর্ধন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঙ্কর্ষণ রায়, সমরজিৎ কর, সিদ্ধার্থ ঘোষ বা অনীশ দেব, এদের লেখা মূলত অ্যাডভেঞ্চার-ধর্মী কল্পবিজ্ঞান। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা তাঁরা সান্ধ্যআসরে যেসব অবিশ্বাস্য অভিযানের গল্প শোনাতেন, তার মূল প্রোথিত থাকত বিজ্ঞানের মাটিতে। কিন্তু সবমিলিয়ে বাংলাভাষায় কল্পবিজ্ঞানের শাখাটিকে তেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। পরিণত পাঠকদের জন্য লেখা আরো দুর্লভ, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম মহম্মদ জাফর ইকবাল। বাংলাদেশের এই কথাশিল্পী সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান ক'রে চলেছেন তাঁর রচনায়। এছাড়া নারায়ণ সান্যালের কিছু লেখায় পাঠককে বিজ্ঞানমনস্ক ক'রে তোলার প্রয়াস দেখা যায়, যা নি:সন্দেহে সাধুবাদার্হ্য। সামগ্রিক বিচারে এইচ জি ওয়েলস, জুল ভার্ন, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, রে ব্রাডবেরি বা আর্থার সি ক্লার্কের সমতুল্য রচনার জন্য বাঙালি পাঠকের প্রতীক্ষা আজও শেষ হয়নি।

সত্যজিৎ যখন প্রোফেসর শঙ্কুর কাহিনী প্রথম লিখতে শুরু করেন (১৯৬১), তখন কিন্তু তার মেজাজ একেবারেই অন্যরকম ছিল। খানিকটা হাস্যরসের মিশ্রণে লেখা 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'র লেখকৃত অলঙ্করণও ছিল মজাদার, খানিকটা সুকুমার প্রভাবান্বিত। এই চরিত্রকে নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছে ছিল তাঁর, গল্পে এমন কোনো লক্ষণও চোখে পড়ে না। দ্বিতীয় গল্প থেকেই কিন্তু লেখার মেজাজ গেছে বদলে, শুরু হয়ে গেছে টানটান কল্পবিজ্ঞান, যা বজায় ছিল শেষ কাহিনী পর্যন্ত। সুদীর্ঘ ত্রিশোর্দ্ধ বছরের এই যাত্রাপথে গল্পের কিছু চরিত্র আমাদের আপন হয়ে যায়, আবার কারো কারো চরিত্রে এত পরিবর্তন হয় যে চেনাই কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি গবেষণা ও আবিষ্কার প্রসঙ্গে স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কুর দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনেক পরিবর্তন হয়, নির্জনবাসী এই সাধক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নেন। কিন্তু যা অপরিবর্তিত ও ধ্রুব থেকে যায়, তা হল এর অমোঘ আকর্ষণ। বিচিত্র পটভূমিকায় শঙ্কুর অভিনব আবিষ্কার ঘিরে মানুষের অন্তহীন লোভ ও ত্রক্রূরতা, রুদ্ধশ্বাস অভিযান এবং অন্তে শুভের জয়, বাংলার অসংখ্য কিশোরদের মতো বড়োরাও এর আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

মোট চল্লিশটি শঙ্কুকাহিনী (যার মধ্যে দুটি অসমাপ্ত) থেকে এই অশেষ প্রতিভাধর মানুষটির সম্বন্ধে যা তথ্য পাওয়া যায় তা মোটামুটি এই রকম :

নাম : ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু, ডাকনাম তিলু। জন্ম : ১৬ই জুন, ১৯১১ বা ১৯১২ ('স্বর্ণপর্ণী' গল্প থেকে নির্ণীত)। পিতা : ত্রিদিবেশ্বর শঙ্কু। ঠাকুর্দা : বটুকেশ্বর শঙ্কু (লেখক সম্ভবত অনবধানে প্রোফেসর শঙ্কুর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ক্ষেত্রেও একই নাম ব্যবহার করেছেন)। ওজন : এক মন এগারো সের। উচ্চতা : দু জায়গায় দু রকম, পাঁচ-দুই ও পাঁচ-সাত, এছাড়া 'আশ্চর্য পুতুল'-এর কাহিনী অনুসারে শঙ্কুর উচ্চতা দু-ইঞ্চি বেড়ে যায়। ভাষা : ঊনসত্তরটি ভাষা জানেন। খাদ্যাভ্যাস : নিরামিষ পছন্দ করেন। পড়াশুনো : কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি। বারো বছরে ম্যাট্রিক, চোদ্দোয় আইএসসি, ষোলোয় বিএসসি। কর্মজীবন : বিশ বছর বয়সে স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। সম্মানলাভ : সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স এবং রাটানটান ইনস্টিটিউট, সাও পাওলো থেকে ডকটরেট উপাধিলাভ।

প্রোফেসর শঙ্কুর চাকর প্রহ্লাদ ও প্রিয় বেড়াল নিউটন ছাড়াও প্রতিবেশী অবিনাশবাবু একটি নিয়মিত চরিত্র। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ভুত' গল্পে তিনি চাটুজ্জে হলেও পরবর্তীতে 'মজুমদার' হয়ে গেছেন। এই চরিত্রটিকে লেখক কালক্রমে আমূল বদলে ফেলেছেন, প্রথমদিককার ব্যঙ্গবিদ্রুপের হুল ঝরিয়ে ফেলে ত্রক্রমেই তিনি ফেলুদার সহচর জটায়ুর মতো হাসির উত্স হয়ে উঠেছেন। এ-জাতীয় অসঙ্গতি আরো কিছু চোখে পড়ে, যেমন 'গোলক রহস্যে' দুশো সাতাত্তরটি রোগ নিরাময়কারী ওষুধের নাম 'মিরাকিউরল' নয়, 'অ্যানাইহিলিন' ! সর্দি নিরাময়ে এই ধন্বন্তরী ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে 'মানরো দ্বীপের রহস্য' ও 'স্বর্ণপর্ণী'-তে। প্রথমদিকের গল্পে এয়ার কণ্ডিশনিং পিল পকেটে রাখলেই কাজ হয়, কিন্তু শেষদিকে জিভের নিচে রাখতে দেখা যায়। তবে কল্পবিজ্ঞানের বিজ্ঞান অংশটিকে নস্যাৎ করে দেয় একটি ত্রুটি -- মঙ্গল অভিযানে মহাকাশযানের ভিতর হেলমেট পরে থাকলেও মঙ্গলে পদার্পণ ক'রে শঙ্কু, প্রহ্লাদ ও নিউটন সকলেই হেলমেট ছাড়া ঘুরে বেড়ায় স্বচ্ছন্দে। নিউটন তো মঙ্গলের নদীর জল চেখে দেখে এবং শঙ্কুও আঁজলা করে পান করে অমৃত আস্বাদন করেন। লেখককৃত অনবদ্য অলঙ্করণে এ-ত্রুটি আরো বেশি করে চোখে পড়ে।

সত্যজিতের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মতোই শঙ্কুকাহিনীও ঘটনাবহুল, সিনেম্যাটিক ও রুদ্ধশ্বাস বর্ণনায় গাঁথা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দীর্ঘ ব্যাখ্যান নেই প্রায়। তবু দু-এক জায়গায় পাঠককে চমকে দেয়ার মতো ছবি ফুটে ওঠে, যেমন 'ডক্টর শেরিং-এর স্মরণশক্তি' গল্পের সূচনা অংশটি। 'আজ সকালটা বড় সুন্দর। চারিদিকে ঝলমলে রোদ, নীল আকাশে সাদা সাদা হৃষ্টপুষ্ট মেঘ, দেখে মনে হয় যেন ভুল করে শরৎ এসে পড়েছে। সদ্য-পাড়া মুরগির ডিম হাতে নিলে যেমন মনটা একটা নির্মল অবাক আনন্দে ভরে যায়, এই আকাশের দিকে চাইলেও ঠিক তেমনই হয়।'

শঙ্কুকাহিনীকে উচ্চস্তরের কল্পবিজ্ঞান বললে অবশ্য অতিশয়োক্তি হয়ে যাবে। কল্পবিজ্ঞানের বিজ্ঞান অংশে কল্পনার মিশেল থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্ত তার বৈজ্ঞানক ভিত্তি কথঞ্চিৎ থাকা বোধ করি আবশ্যক। খেদের কথা, শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির বর্ণনায় লেখক এ-বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব রয়েছে আবিষ্কারগুলির পিছনে, সে-প্রসঙ্গে অনুল্লেখিত থেকে যায়, আমরা শুধু পাই যন্ত্রগুলির মোটামুটি একটা বর্ণনা। শিশুকিশোরদের কথা স্মরণে রেখে যদি এই সরলীকরণ করা হয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হয়, বিজ্ঞানের হাত ধরে এগোলেও সত্যজিতের কলমের জাদুতে আবিষ্ট পাঠক শঙ্কুকে ছেড়ে থাকতে পারত না। তবে এ ঘাটতি লেখক পূরণ করেছেন ভালোভাবেই, নানা রসের সমাহার ঘটিয়ে অভিযোগের অবকাশ বিশেষ রাখেননি। জঙ্গল-পাহাড়-মরুতে রোমহর্ষক অভিযানের বর্ণনার সাথে সাথে গোয়েন্দাসাহিত্যের স্বাদ ও হাস্যরস মিলে এ হয়ে উঠেছে এক স্বাদু পাঠ। শেষ সম্পূর্ণ গল্প 'স্বর্ণপর্ণী'তে যোগ হয়েছে এক নতুন মাত্রা, রোজনামচার প্রাত্যহিক পথ ছেড়ে শঙ্কু হয়ে উঠেছেন স্মৃতিমেদুর। টাইম মেশিনে চড়ে অন্য যুগে ভ্রমণ করেছেন অনেক আগেই, কিন্তু এবারের যাত্রা স্মৃতির পথ ধরে, তাঁর নিজের যৌবনকালের পৃথিবীতে। মদমত্ত নাত্সি জার্মানির প্রেক্ষাপটে লেখা এই কাহিনী পড়ে মনে হয় সত্যজিতের পাঠকরা এবার যেন কৈশোর পেরোচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে শঙ্কুকে এই নতুন রূপে আর পাওয়া গেল না লেখকের জীবনাবসানের ফলে। কিন্তু আজকেও যে-শিশুটি ভীরু চোখে পা রাখছে কৈশোরে, তকে সাহচর্য দেবার জন্য রইল তিরিশ বছর ধরে প্রকাশিত এক বিস্ময়কর মহাকাব্য।

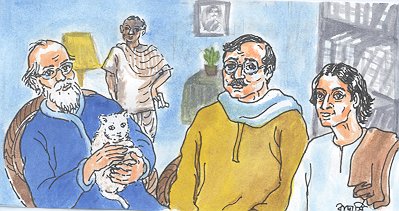

অলঙ্করণ: রাজর্ষি দেবনাথ - এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us