-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | প্রবন্ধ

Share -

দেয়া শহরের বিষাণ (১৯৩৬-২০২৫) : মারিও বার্গাস ইয়োসা

translated from English to Bengali by অংকুর সাহা

আউরোরা বার্নার্দেস১ (১৯২০- )-এর জন্যে ১৯৮৪ সালের সেই রবিবার, আমি সেই সদ্য আমার পড়ার ঘরে গিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার কাজ শুরু করতে যাবো, এমন সময় ফোন বাজলো। আমি কখনোই ফোন ধরি না, তখনও ধরতাম না, কিন্তু সেদিন কেন জানি না, রিসিভার তুললাম। ফোনের অন্য দিকে এক সাংবাদিক, “হুলিও কোর্তাসার পরলোকে;” তাঁর কন্ঠস্বর ভেসে আসে, “আপনার মন্তব্য ফোনে বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।”

আমার মনে পড়লো ভায়েহোর কবিতার একটা পঙ্ক্তি, "ইস্পাহানীর মতন নির্বোধ”, অসংলগ্ন কিছু কথাবার্তা বলে নিরস্ত করলাম তাকে। কিন্তু সেই রবিবারে, প্রবন্ধটা লেখার বদলে আমি কোর্তাসারের কয়েকটা প্রিয় গল্প এবং উপন্যাসের পাতা উলটে গেলাম, বিশেষ করে যে অংশগুলো গভীরভাবে আমার মনে গেঁথে রয়েছে। তাঁর সঙ্গে গত বেশ কয়েক বছর কোনো যোগাযোগই ছিলো না। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি তাঁর অসুস্থতার অথবা তাঁর নিদারুণ যন্ত্রণার কথা। কিন্তু শুনতে পেয়ে ভালো লাগলো যে আউরোরা তাঁর পাশে ছিলেন ওই শেষ মাসগুলোতে এবং তাঁর সুবাদেই এই মহান লেখকের ভাগ্যে জুটেছে প্রশান্তিময় অন্ত্যেষ্টি — সেখানে লোভী বিপ্লবীদের কোনো অশোভন ছ্যাবলামি ঘটতে পারেনি, এই সমস্ত লোকগুলো তাঁর শেষজীবনের বছরগুলোতে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করেছে।

এই দম্পতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে, পারী শহরে একজনের বাড়িতে যিনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু। তারপর থেকে — যতক্ষণ না আমাদের অন্তিম দেখা হয় ১৯৬৭ সালে গ্রিসে, যেখানে আমরা তিনজনেই সুতিবস্ত্র বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অনুবাদকের কাজে গিয়েছিলাম - যতবারই আউরোরা এবং হুলিওকে এক সঙ্গে দেখেছি এবং কথা বলতে শুনেছি, ততবারই বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারিনি। আমরা অন্য সকলে যেন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। তাঁরা দুজনেই যা কিছু বলতেন, প্রতিটি কথা বুদ্ধিদীপ্ত, বিদগ্ধ, রসময় এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভাবতাম, "এঁরা প্রতিটি মুহূর্তে এমন ক্ষিপ্রমতি হতে পারেন কী করে? এঁরা নিশ্চয়ই বাড়িতে মহড়া দেন বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের, যাতে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারেন অসাধারণ আকর্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ, সমুজ্জ্বল উদ্ধৃতি এবং ঠিক যথার্থ সময়ে সেইসব রসিকতা দিয়ে, যা বুদ্ধিজীবীর পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ চুপসে দেয়।"

বাজিকরের মতন এই দম্পতি এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে বদলে যেতে পারতেন অনায়াসে। তাঁদের সঙ্গে থাকলে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরক্তি আসবে না মনে। আমি এই দম্পতির নিখুঁত যোগসাজশ এবং দুজনকে সংঘবদ্ধ করা এক গোপন বুদ্ধির দীপ্তি দেখে সানন্দে তারিফ তো করতামই, মনে মনে ঈর্ষাও করতাম খানিকটা। একই সঙ্গে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তাঁদের গভীর সহানুভূতি, সাহিত্যের জন্যে তাঁদের অবিমিশ্র দরদ (যা আমার মনে হয়েছিল যে একই সঙ্গে অনন্যসাধারণ এবং নিরংকুশ) এবং সকলের প্রতি তাঁদের উদারতা, এবং সবচেয়ে বেশি, আমার মতন শিক্ষানবিশের প্রতিও।

সঠিকভাবে বলা মুশকিল দুজনের মধ্যে কার পাঠপরিধি বেশি বিস্তৃত অথবা কে বেশি ভালো মানের বইপত্র পড়েন অথবা কার মুখ থেকে লেখক অথবা পুস্তক বিষয়ে তীক্ষ্ণ, প্রখর ও অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শোনা যায় বেশি। যদিও হুলিও লিখতেন এবং আউরোরা কেবল অনুবাদ করতেন (যদিও এক্ষেত্রে এই বাক্যাংশটির যা স্বীকৃত অর্থ, তাঁর ক্ষেত্রে তার পুরোপুরি উল্টো), আমার সর্বদাই মনে হয়েছে যে পুরো ব্যাপারটা সাময়িক এবং অস্থায়ী; আউরোরা কিছুদিনের জন্যে হলেও ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করছেন, যাতে তাঁদের পরিবারে কোনো এক সময়ে একজনের বেশি লেখক না থাকেন। এখন যখন আবার তাঁকে দেখার সুযোগ পাই অনেক অনেক বছর পরে, দু-তিন বার তাঁকে জিজ্ঞেস করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে নিজের জিভ কামড়েছি, যে তিনি নতুন কিছু লিখেছেন কি না, বা শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের লেখা প্রকাশের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে এসেছেন কিনা। চুলের মধ্যে কিছু রূপোলী ছাড়া তিনি আছেন ঠিক আগেরই রূপে: ছোটোখাটো, স্বল্পাকৃতি, ছিমছাম; দিঘল দুটো বুদ্ধিদীপ্ত, নীল চোখ এবং সেই আগের দেখা উপচে-ওঠা জীবনীশক্তি। মায়োরকা দ্বীপের দেয়া২ শহরের ছোটো ছোটো টিলাগুলো বেয়ে তিনি যেমন ক্ষিপ্র পায়ে ওঠানামা করতেন নিয়মিত, আমি থাকতাম তাঁর অনেক পেছনে হাঁফাতে হাঁফাতে। তিনি তাঁর নিজের মতন করে প্রকাশ করেন তাঁর নিজস্ব কোর্তাসারীয় সদগুণ : ডরিয়ান গ্রে৩ হবার ক্ষমতা।

১৯৫৮ সালে শেষ প্রান্তের সেই রাতে আমি খুব লম্বা, রোগা, দাড়িগোঁফ-হীন এক যুবকের সঙ্গে বসেছিলাম অনেকক্ষণ - তাঁর মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল আর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশাল হাতদুটো নড়ে। তিনি তার আগেই কৃশকায় এক গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন এবং দ্বিতীয় একটা সংকলনের ঘষামাজা করছেন মেহিকো থেকে হুয়ান হোসে আরিওনার (১৯১৮-২০০১) পরিচালনায় একটা ছোটো সিরিজে প্রকাশনার জন্যে। আমি নিজেও তখন আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং সাহিত্যের সমুদ্রে পালতোলা নৌকা ভাসানো দুই সাহসী নাবিকের মতন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা ও বাধাবিপত্তির কাহিনি বিনিময় করেছিলাম। কথাবার্তার সমাপ্তিতে শুভরাত্রি বলে বিদায় নেবার পরেই আমি অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করি যে তিনি কেবল 'বেসতিয়ারিও' ('পশুকথামালা') গ্রন্থের এবং বর্হেস আর বিক্তোরিয়া ওকাম্পো সম্পাদিত 'সুর' ('দক্ষিণ')৪ পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য লেখারই রচয়িতা নন, তিনি এডগার অ্যালেন পো-এর রচনা সমগ্রের অপূর্ব অনুবাদকও — দুটো বিশাল খণ্ডে যা প্রকাশ করেছিলো পুয়ের্তোরিকো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমি কিছুদিন আগেই গোগ্রাসে গিলে শেষ করেছি। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল আমারই সমসাময়িক, কিন্তু বাস্তবে তিনি আমার থেকে বাইশ বছরের বড়ো।

১৯৬০-এর দশাব্দে, বিশেষ করে যে সাত বছর আমি প্যারিসে বসবাস করেছি, তিনি ছিলেন আমার প্রিয়তম বান্ধবদের একজন এবং একই সঙ্গে আমার আদর্শ লেখক ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা। আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করে তাঁকে দিয়েছিলাম পড়তে এবং আশঙ্কা করেছিলাম তিনি আমার শিক্ষানবিশির কঠোর সমালোচনা করবেন। এবং যখন আমি তাঁর জবাব পেলাম চিঠির মাধ্যমে — উদার অনুমোদন ও বন্ধুতামূলক পরামর্শ সমেত — খুব ভালো লেগেছিল আমার। তার পরে অনেকদিন আমি লিখতে লিখতে আমার কাঁধের পেছনে অনুভব করতাম তাঁর সতর্ক প্রহরা এবং তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক অথবা সমালোচনার দৃষ্টি। আমি হয়ে উঠেছিলাম তাঁর প্রধান ভক্ত - তাঁর জীবনের, তাঁর আচরণবিধির, তাঁর খামখেয়ালের, এবং তাঁর লোকাচারের; আর সেই সঙ্গে তাঁর গদ্যরীতির স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতার এবং তাঁর উপন্যাস ও গল্পের কল্পনাপ্রসূত বিষয়গুলোকে তিনি যে আনন্দময় রূপ দেন, তারও। যতবার আউরোরা এবং তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন নৈশভোজনে — প্রথমের দিকে রূ দ্য সেভরেস-এর সীমান্তে তাঁদের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে, এবং পরে রূ দ্যু জেনারেল বুরে-এর ঘোরানো সিঁড়ি সমেত ছোট বাড়িতে — সময়টা ছিল উৎসবের আর পরম সুখের। তাঁদের বাসগৃহের একটা নোটিস বোর্ডে টাঙানো থাকতো বিরল, লক্ষণীয় সংবাদপত্রের কর্তিকা এবং অন্যান্য অসম্ভাব্য বস্তু, যেগুলো হয় কুড়িয়ে পাওয়া অথবা নিজেদের হাতে বানানো — আবিষ্ট হয়ে দেখতাম আমি। এছাড়াও ছিলো "খেলনার ঘর", সেখানে হুলিও দরজা বন্ধ করে তাঁর বিষাণটি নিয়ে খেলা করতেন, বলে শোনা যায়; তিনি এইভাবেই তাঁর সময়কে উপভোগ করতেন শিশুর মতন - তাঁর গৃহের ওই রহস্যময় স্থানটিতে, আমি বিমুগ্ধ ছিলাম তাঁর ব্যক্তিত্বে। তিনি এক গোপন ও জাদুকরী প্যারিসের সন্ধান জানতেন, যাকে কোনো গাইডবুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং প্রতিবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে আমি বাড়ি ফিরতাম থলে-ভর্তি হিরে-মুক্তো নিয়ে — দর্শনীয় চলচ্চিত্র, ঘুরে দেখার মতন প্রদর্শনী, অচেনা কোনো রেস্তোরাঁ, নতুন আবিষ্কৃত কবি, এমনকী ডাইনিদের এক সম্মেলনেরও সংবাদ মিলেছিল – মিউচুয়ালিতের৫ সভাঘরে, অসম্ভব ক্লান্তিকর সেই সমাবেশ, তবে পরে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে চমৎকার সংলাপের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল - এক রহস্যময় দিব্য-উন্মোচন।

এই হুলিও কোর্তাসার এমন এক মানুষ যাঁর বন্ধু হওয়া সম্ভব, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব। তিনি জানতেন কীভাবে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে হয় - তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব চালিয়ে যেতে হলে মেনে চলতে হত কিছু শালীনতা অথবা নিয়মকানুন - সেটাও তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম আকর্ষণ। এর ফলে তাঁকে ঘিরে নির্মিত হয়েছিল রহস্যের বাতাবরণ। এই রহস্য তাঁর জীবনকে দান করেছিল এক গোপন বিস্তার, যার গভীরতা ছিল অপার ও অশান্ত - অসঙ্গত এবং জবরদস্ত - সেটা অনেক সময় সংঘটিত হত তাঁর গদ্যেও - কখনও তা উৎসাহব্যঞ্জক আবার কখনও প্রকাশ পেত নোংরা মানুষের চরিত্রে। তিনি এক সম্ভ্রান্ত লোকসঙ্গবিমুখ মানুষ, তাঁর অন্তর্লোকের জগৎ শিল্পকর্মের মতন সুরচিত আর সংরক্ষিত, সেখানে ঢোকার অধিকার কেবলমাত্র আউরোরার, এবং তাঁর কাছে সাহিত্য ছাড়া আর অন্য কিছুর মূল্য তো নেই-ই, হয়তো অস্তিত্বও নেই।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে তিনি কেবল বইমুখো, প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিজীবী, উদাহরণস্বরূপ যেমন বর্হেস, যিনি পক্ষপাতশূন্য বিচারে লিখেছিলেন, "আমি অনেক কিছু বিষয় পড়েছি, কিন্তু তাদের খুব অল্প কয়েকটিই অনুভব করেছি নিজের জীবনে।" কিন্তু হুলিওর ক্ষেত্রে সাহিত্য নিমজ্জিত হয় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায়, পূর্ণ ও ফলবতী করে সমগ্র জীবনকে, প্রাণবন্ত করে, সমৃদ্ধ করে তাকে এক বিশেষ উজ্জ্বলতায়, কিন্তু তাকে বঞ্চিত করে না জীবনরসে, সহজাত প্রবৃত্তিতে অথবা স্বতঃস্ফূর্ততায়। কোর্তাসারের মতন আর অন্য কোনো লেখকই বোধহয় সাহিত্যকে এমন গৌরবান্বিত করতে সহায়তা করেননি অথবা শিল্পসৃষ্টিকে এবং নতুন পথের সন্ধানকে এমন নমনীয় ও সুফলা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেননি। কথাগুলো এমন গম্ভীরভাবে বলা বোধহয় সত্যের অপলাপ, কারণ হুলিও কখনোই কেবলমাত্র সাহিত্যসৃষ্টির জন্যেই মাঠে নামেননি। তাঁর কাছে লিখতে বসা এক ধরনের খেলা, নিজেকে উপভোগ করা, সংঘবদ্ধ করা জীবনকে - অক্ষর, ভাবনাচিন্তা - তার সঙ্গে স্বেচ্ছাচার, মুক্ত জীবনযাপন, কল্পনা এবং উন্মাদের অথবা শিশুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। কিন্তু এই অভিনব কর্মপদ্ধতির জন্যেই কোর্তাসারের সাহিত্য প্রকাশনার জগতে অনেক বন্ধ দরজা খুলে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। মানব পরিস্থিতির গভীর গহনে ঢুকে তার অন্তঃস্থলকে প্রকাশ করতে পেরেছিল তাঁর সাহিত্য এবং ছুঁয়েছিল অতীন্দ্রিয়কে - যা তাঁর আগে অন্য কেউ প্রচেষ্টাই করেননি। এটা কোনো অঘটন নয় (অথবা অঘটনই, যেভাবে "৬২: মডেল বানানোর সরঞ্জাম" গ্রন্থে একের পর এক অঘটনের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি) যে তাঁর সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাসের শিরোনাম একটি শিশুক্রীড়া অবলম্বনে — "এক্কা-দোক্কা"।

উপন্যাস বা নাটকের মতন খেলাও এক কল্পিত উদ্ভাবন - বাস্তবের ওপরে আরোপিত নতুন বিন্যাস, জীবনকে পাল্টে দিয়ে তার বদলে অলীক মায়ার উপস্থাপনা। তার উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, বাস্তবতা ও জীবনের জটিলতাকে কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলিয়ে দেওয়া - যতক্ষণ সেই অদলবদলটুকু উপস্থিত থাকে - আমাদের নিজেদের তৈরি কঠোর নিয়মকানুন থেকে সরে গিয়ে নতুন এক জীবনের সন্ধান। চিত্তবিভ্রম, উপভোগ, অতিরঞ্জন - খেলার মাধ্যমে আমরা এক জাদুকরী সংস্থানের সাহায্যে বংশপরম্পরায় চলে আসা সেই ভীতি থেকে মুক্তি পেতে পারি, যা মানবকে নিয়ে যেতে চায় জগতের গোপন নৈরাজ্যের এবং আমাদের উৎস, অবস্থা এবং ভবিতব্য দিয়ে গড়া রহস্যের দিকে। জোহান হুইজিংগা (১৮৭২-১৯৪৫)৬ তাঁর প্রসিদ্ধ 'হোমো লুডেন্স' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ক্রীড়া হল মানব সভ্যতার মেরুদণ্ড এবং ক্রীড়ার মাধ্যমেই সমাজের বিকাশ ঘটেছে আধুনিক কাল পর্যন্ত, গড়ে তুলেছে তার প্রতিষ্ঠান, সমাজব্যবস্থা, লোকাচার ও রীতিনীতি, মানবের আদিমতম অনুষ্ঠানরীতি এবং শিশুক্রীড়ার পরিচয়বাহী ক্রিয়াকাণ্ডের থেকে শুরু করে।

কোর্তাসারের জগতে ভারিক্কি কর্মপদ্ধতির হারানো বাস্তবিকতা ফিরে পাওয়া সম্ভব খেলার মাধ্যমে; প্রাপ্তবয়েসিরা তাকে ব্যবহার করেন নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেতে, বিপদসংকুল এক দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন জগতের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হওয়া থেকে বাঁচতে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর চরিত্রেরা খেলাধুলো পছন্দ করে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তার প্রধান কারণ হল বিপজ্জনক চিত্তবিনোদন, যার ফলে তারা কেবল তাদের পরিস্থিতির বিস্মরণযোগ্য যাত্রীই হয়ে দাঁড়ায় না, তারা সম্মুখীন হয় অবাস্তব জ্ঞান অথবা বিচ্ছিন্নতা অথবা মৃত্যুর।

অন্য অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য কোর্তাসারীয় এই খেলা হয়ে দাঁড়ায় সংবেদন আর কল্পনাশক্তির এক নির্ভয় আশ্রয়, যার সাহায্যে দুর্বল ও সাদাসিধে মানুষও লড়াই করে যেতে পারে সমাজের স্টিমরোলারের বিরুদ্ধে অথবা যেভাবে তিনি দুষ্টুমি করে লিখেছিলেন তাঁর 'ক্রোনোপিওস এবং ফামাস' গ্রন্থে- "বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যকরী লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যে ভয়ংকর প্রচেষ্টা, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম”, তাঁর রচিত ক্রীড়াগুলি পূর্বনির্মিত বস্তুসমূহের, বহু ব্যবহারে ও অপব্যবহারে চলৎশক্তিহীন ধ্যানধারণার, পক্ষপাতিত্বের, এবং সবচেয়ে প্রকট - ভাবগম্ভীর পুণ্যক্রিয়ার বিরুদ্ধে; যখন কোর্তাসার তাঁর পিতৃভূমির সংস্কৃতি এবং বিশেষ প্রকাশভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেন, তখন এই শেষোক্ত বস্তুটি তাঁর চোখে অশুভতম লক্ষণ।

আমি বেশ কয়েকবার “খেলা” অথবা “ক্রীড়া” শব্দটি ব্যবহার করেছি, কিন্তু শব্দটির ব্যবহার করা উচিত বহুবচনে। কোর্তাসার রচিত গ্রন্থগুলিতে লেখক খেলেন, আখ্যায়ক খেলেন, চরিত্রেরা খেলেন, শেষ পর্যন্ত পাঠকরাও মেতে ওঠেন খেলায় - বাধ্য হন খেলতে, কারণ গ্রন্থের কোনো অপ্রত্যাশিত পৃষ্ঠার এক কোণে শয়তানি ফাঁদ পাতা থাকে তাঁর জন্যে। কোর্তাসারের এই হাতসাফাইয়ের খেলায় পাঠকের পাঠ-অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায় ভীষণভাবে সঞ্জীবনী এবং মুক্তি দেয় তাঁকে দৈনন্দিন অবসাদ থেকে - হঠাৎ, কোনোকিছু না জেনেই হয় কোনো প্রস্তরমূর্তির ব্যঙ্গাত্মক নকল করে অথবা কোনো শব্দকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমাধিক্ষেত্র থেকে উদ্ধারের পর হাস্যরসের ঝাপটায় নতুন জীবন দিয়ে কিংবা এক্কা-দোক্কার স্বর্গ থেকে নরকে লাফিয়ে লাফিয়ে।

১৯৬৩ সালে 'এক্কা-দোক্কা'র প্রথম প্রকাশ ভূমিকম্পের কাঁপন ধরিয়েছিল স্পেনীয়ভাষী জগতে। গ্রন্থটি ভাঙন ধরিয়েছিল লেখক ও পাঠকদের দৃঢ় প্রত্যয় এবং পূর্বসংস্কারের ভিত্তিভূমিতে, পালটে দিয়েছিল কাহিনিকথনের রীতিনীতি, উপন্যাস নামক শিল্পপ্রকরণের ঘরানাটির সীমান্তকে বিস্তৃত করেছিল অভাবনীয় দূরত্বে। 'এক্কা-দোক্কা'র সূত্রে আমরা জেনেছি যে গ্রন্থপাঠ হতে পারে এক অনির্বচনীয় উপভোগের বস্তু এবং তার আনন্দময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাষার এবং জগতের বিভিন্ন গোপনতাকে উন্মোচন করা সম্ভব। এবং আমরা শিখলাম যে খেলার ছলেই যুক্তিবাদী জ্ঞানের সামনে লুকিয়ে থাকা জীবনের রহস্যময় স্তরগুলির আমরা গভীর অনুসন্ধান করতে পারি এবং মৃত্যু অথবা পাগলামির ঝুঁকি না নিয়েই উঁকি মেরে দেখতে পারি যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধির সীমানা পেরিয়ে অভিজ্ঞতার অতলস্পর্শী গহ্বরে। 'এক্কা-দোক্কা'য় কারণ এবং অকারণ, নিদ্রা এবং সতর্ক পাহারা, ইতিহাস এবং কল্পনা, আত্মমগ্নতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা — হারিয়ে যায় তাদের একচেটিয়া স্বাতন্ত্র্য। ধুয়ে মুছে যায় তাদের সীমানাগুলো। তারা আর একে অন্যের বিপরীতার্থক অবস্থায় থাকে না, মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এইভাবে লা মাগা, অলিভিয়েরা এবং তাঁর ভবিষ্যতের গ্রন্থগুলোর ডাকসাইটে "উন্মাদ"-এর মতন সুবিধাভোগী সত্তাগুলো একের পর এক হেসেখেলে বেড়াতে পারে। (অন্য আরও অনেক দম্পতির মতন ষাটের দশকে 'এক্কা-দোক্কা' পাঠের পর, প্যাট্রিসিয়া এবং আমি “স্নিংরেজি”(??) ভাষায় কথোপকথন চালিয়ে যাই - সেটা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের একান্ত গোপন ভাষা এবং নিজেদের অনেক মেদুর রহস্যকে আমরা অনুবাদ করতে পারি তার প্রাণবন্ত, স্বল্পজনবোধ্য পদাবলীতে।)

খেলার ছলে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে যে মুক্তির স্বাদ, 'এক্কা-দোক্কা' এমনকী কোর্তাসারের পুরো কথাসাহিত্যের কথা বলতে গেলে সেই প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই আসে। সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিষ্ঠিত বিধি এবং প্রচলিত কাহিনিবিন্যাসকে ভেঙেচুরে তছনছ করে, কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত গঠনপ্রণালীকে সরিয়ে দিয়ে তার বদলে তিনি স্থাপন করলেন এক নিমগ্ন বিন্যাস, যার সঙ্গে বিন্যাসহীনতারই মিল বেশি, আমূল পাল্টে দিলেন বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, কাহিনির সময়-রেখা, চরিত্রদের মানসিকতা, গল্পের দূরত্বসংক্রান্ত সুসংবদ্ধতা এবং তার যুক্তিপূর্ণ অনুক্রম। কাহিনি যতই সামনে এগোয়, বাস্তব পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে হোরাসিও অলিভিয়েরাকে যে আকাশছোঁয়া নিরাপত্তাহীনতা এসে গ্রাস করে (এবং দিনের পর দিন তাকে বন্ধ করে রাখে এক কল্পিত আশ্রয়ে), তা ছড়িয়ে যায় 'এক্কা-দোক্কা'র পাঠকদের অবচেতনাতেও, যখন তাঁরা প্রবেশ করেন উপন্যাসের গোলকধাঁধায় এবং কূটচক্রী কথকের প্রতারণায় হারিয়ে যান সেই কিস্সার মোচড়, আবর্তন এবং শাখাপ্রশাখার অরণ্যে। সেখানে কোনো কিছুই অনুধাবনযোগ্য অথবা সুনিশ্চিত নয়: না তার দিগদর্শন অথবা তার অর্থসমূহ, তার প্রতীকচিহ্ণগুলি অথবা যে বিশেষ ভূমিতে তাদের পদচারণা। তারা কী বলতে চায় আমাকে? আমি তাদের কথা বুঝতে পারি না কেন? বিষয়টা কি এতই রহস্যময় এবং জটিল যে তা আমাদের বোঝাপড়ার বাইরে? না কি পুরো ব্যাপারটাই এক বিশাল ছেলেমানুষী? আমার মতে দুটোই অংশত সত্যি। 'একা-দোক্কা'য় এবং কোর্তাসারের লেখা আরও অনেক গল্পে যে ব্যঙ্গ, সে রসিকতা এবং চিত্রপ্রদর্শনীর মতন যে চিত্রবিভ্রমের উপস্থিতি, অনেক জাদুকর যেরকম তাঁদের দুহাতের আঙুলগুলো দিয়ে খুদে পশুপাখির প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন অথবা দু আঙুলের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া চকচকে মুদ্রাটি পুনরায় হাজির হয় তাঁদের কান বা নাকের পাশে। আবার মাঝেমধ্যেই - যেমন প্যারিসের সেই বিখ্যাত অর্থহীন উপাখ্যান 'এক্কা দোক্কা' উপন্যাসে যার কেন্দ্রে পিয়ানোপটিয়সী গায়িকা বার্থ ত্রেপে এবং বুয়োনোস আইরেস শহরে তালিতা চরিত্রটি শূন্যের ওপরে বিছানো পাটাতনে চেষ্টা করে যান ভারসাম্য বজায় রাখার - এই কাহিনিগুলি সন্তর্পণে নিজেদের রূপান্তর ঘটায় মানব আচরণের গভীরে নেমে, চলে যায় তাদের সুদূর অযৌক্তিক উৎসস্থলে, এক অপরিবর্তনীয় কেন্দ্রবিন্দুতে - যেখানে মানবিক অভিজ্ঞতার জাদু তার অনুষ্ঠানময় বন্যতায় দেখা দেয় সভ্যতার প্রকৃতিস্থ স্তরের ঠিক নীচে এবং অনেক সময়েই উপরে উঠে আসে তার কাজেকর্মে বাগড়া দিতে। (“সাইক্লেড দ্বীপপুঞ্জের দেবতা" এবং "রাতের মুখোমুখি"-র মতন কোর্তাসারের বিখ্যাত ছোটো গল্পগুলিতে আমরা হঠাৎ দেখতে পাই রক্তাক্ত দেবতাদের সুপ্রাচীন ও নিষ্ঠুর অতীতকে, যার তৃপ্তি হতে পারে কেবল আধুনিক জীবনযাত্রার গর্ভ বিদীর্ণ করা মানব বলিদানে এবং যে সমস্যার কোনো চিরস্থায়ী সমাধান নেই।)

লাতিন আমেরিকার নবীন লেখকদের মধ্যে শৈলীর এক স্পর্ধিত উন্মাদনা এনে দিয়েছিল 'এক্কা-দোক্কা' — তার আগে বা পরে খুব কম গ্রন্থই তা করতে পেরেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে নিরীক্ষামূলক উপন্যাসের অভীধা দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ওই অভীধাটির থেকে এক বিমূর্ত এবং দাম্ভিক দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। কথাটা শুনলেই মনে হবে এমন একটা জগতের পরিবেশ যেখানে টেস্ট টিউব, বকযন্ত্র, বীজগণিতের ফরমুলা খচিত ব্ল্যাকবোর্ড এর সঙ্গে রয়েছে কিছু অশরীরী আত্মা যা আমাদের তাৎক্ষণিক জীবনযাপন, কামনা-বাসনা অথবা সুখবিলাসের থেকে আলাদা। 'এক্কা দোক্কা'র প্রতিটি রোমকূপ থেকে নির্গত হয় জীবনরস। তার মধ্যে গতি এবং নির্মলতার বিস্ফোরণ, কমবয়েসের উচ্ছ্বাস এবং বেপরোয়া ভাব এবং সেইসব লেখকদের মুখের ওপর তীব্র, সজোর অট্টহাস্য, যাঁরা, কোর্তাসার যেমন রসিকতা করে বলতেন, কলারের বোতাম লাগিয়ে, নেকটাই পরে নিয়ে তারপর লিখতে বসেন। লেখার সময় তাঁর অঙ্গে থাকতো দৈনন্দিন ব্যবহারের একটা জামা - সুখী, আটপৌরে মানুষ যেমন খাবার টেবিলে বসে ঘরোয়া খানা খায় অথবা রেকর্ডে নিজের প্রিয় গানটি শোনে - ঠিক সেইভাবেই তিনি লেখেন। তিনি লিখতেন সাদাসিধে ঘরের পোষাকে। 'এক্কা-দোক্কা' আমাদের শিখিয়েছে যে হাস্যরস কখনোই গভীর চিন্তাশীলতার শত্রু নয় অথবা উৎসাহী নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার মধ্যে যে অলীক ও উদ্ভট অস্তিত্বেরা বাসা বাঁধতে পারে, তাদেরও খুব একটা রাশভারি হয়ে ওঠার সুযোগ দেয় না। মার্কিস দ্য সাদ যেমন তাঁর প্রথম জীবনেই যৌন বিলাস ও নির্মমতার সব অভিজ্ঞতাগুলিই বুঝে নিয়েছেন, 'এক্কা-দোক্কা'ও তেমনি যেকোনো "নিরীক্ষামূলক" উপন্যাসের বিন্যাসগত প্রথাগুলির অনুকূল পরম বিকাশ – পরবর্তী যেকোনো প্রচেষ্টাকেই তার তুলনায় মনে হবে প্রাচীন এবং বিরক্তিকরভাবে পুনরাবৃত্তিময়। এই কারণেই বর্হেসের মতই কোর্তাসারেরও অসংখ্য বাজে অনুকারক রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত শিষ্য একজনও নেই।

যে বিষয়গুলো নিয়ে 'এক্কা-দোক্কা'র মোরেলি (প্রধান চরিত্র) নাছোড়বান্দা, অর্থাৎ লেখা উপন্যাসকে অলেখায় পর্যবসিত করা, সাহিত্যের ধ্বংস, মহিলা পাঠিকাদের পাঠস্বভাবকে ভাঙা, নিকৃষ্ট গদ্য রচনা, ইত্যাদি - এগুলো সবই এক খুব সাধারণ ভাবনার প্রকাশ: প্রথাসিদ্ধতা অথবা ঐকান্তিক গাম্ভীর্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে সাহিত্য নিজেই নিজের শ্বাসরোধ করে মূর্ছা যাবে। তাকে মুক্তি দিতে হবে আড়ম্বরপূর্ণ অলংকার এবং মামুলি বাঁধাগতের থেকে; এবং তার ঝুলি ভরে দিতে হবে অভিনবত্ব, সাবলীল প্রসাদগুণ, ঔদ্ধত্য এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনা দিয়ে। কোর্তাসারের লিখনশৈলীর মধ্যে এইসব গুণগুলিই রয়েছে; সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর দ্বিতীয় সত্তা মোরেলি সাহিত্যের অর্থাৎ তাঁর লেখা গল্পগুলির যে যে বিষয় নিয়ে বোলচাল মারেন, তিনি সেই গর্বিত, অলৌকিক শক্তিধর দৈববাণীর৭ অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর গল্পগুলো অনেক সময়েই তাঁর উপন্যাসের তুলনায় বেশি মায়াময় ও সৃজনশীল, যদিও উপন্যাসের চারপাশে জ্যোর্তিবলয়ের মতন যে লোকদেখানো উৎক্ষেপণ রয়েছে, তাঁর গল্পে তা অনুপস্থিত।

কোর্তাসারের রচিত ছোটোগল্পগুলি কখনোই তাঁর উপন্যাসের তুলনায় কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথবা লোকাচারবিরোধী নয়। তাঁর উপন্যাসে যে মৌলিকতার প্রকাশ অথবা নতুন দিগন্তের উন্মোচন, ছোটোগল্পে তা অনেক সময়ই আত্মীকৃত - কখনোই তা 'এক্কা-দোক্কা', '৬২: মডেল বানানোর সরঞ্জাম' অথবা 'ম্যানুয়েলের জন্যে নির্দেশগ্রন্থ'-এর মতন দুর্বিনীত বিবেকাভিমানে প্রকাশ পায় না — যেখানে অনেক সময়েই পাঠকের মনে হবে যে তিনি বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতার এক নিবিড় পরীক্ষা দিতে বসেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলোকে বলা যেতে পারে বৈপ্লবিক ইস্তাহার, কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব সংঘটিত হয় কোর্তাসারের গল্পে। সেখানে তিনি সংযত ও নিঃশব্দচারী, কিন্তু তাঁর প্রভাব গভীর ও চিরস্থায়ী, কারণ তিনি জাগিয়ে তোলেন কথাসাহিত্যের নিহিত সত্তাকে, তার অদ্রবণীয় হৃদয়কে, যেখানে কথাসাহিত্য তার সফলতম সৃষ্টিকর্তার হাতে গড়া — তার অবয়ব ও গভীরতা, তার কার্য-কারণ সম্পর্ক, তার শিল্পিত প্রকৌশল। ছোটোগল্পে কোর্ভাসার পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারে কাছে ও মান না- তিনি খুঁজে পান, তিনি আবিষ্কার করেন, গড়ে তোলেন চিরস্থায়ী সৃষ্টি।

ঠিক যেমন "নিরীক্ষামূলক লেখক" আখ্যা দিলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় না, তেমনই "অবাস্তব বা স্বপ্নসম্ভাবনার লেখক" অভিধাটিও মনে হয় অসম্পূর্ণ; তবে সন্দেহ নেই, তকমা যদি আঁটতেই হয় তাঁর গায়ে, তিনি দ্বিতীয়টিই বেশি পছন্দ করবেন। হুলিও কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্য অসম্ভব ভালোবাসতেন এবং নিজের হাতের তালুর মতন করে চিনতেন তার প্রতিটি সৃষ্টিকে। তিনি নিজে এই ধরনের কয়েকটি বিস্ময়কর গল্প লিখেছেন, যাতে অভাবনীয় সব ঘটনা ঘটে যেমন অল্প কয়েক পাতার মাস্টারপিস "অ্যাক্সেলট্ল" গল্পে এক মানুষের অসম্ভব রূপান্তর ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীতে; অথবা "মেনাদেরা"৮ গল্পে ঘটনার আকস্মিক ডিগবাজি, যেখানে ঘনীভূত উৎকট উৎসাহে সাধারণ এক গানের আসর পর্যবসিত হয় মাত্রাহীন ধ্বংসবিনাশে, যখন ব্যাকুল, অতি-উত্তেজিত শ্রোতারা মঞ্চে লাফ দিয়ে উঠে এসে গ্রাস করে নেয় সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক-গায়িকা এবং যন্ত্রীদের। কিন্তু আবার তিনি প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার বিখ্যাত গল্পও লিখেছেন অনেক: যেমন বিস্ময়কর "খুদে ষাঁড়”, এক মুষ্টিযোদ্ধার অবক্ষয়ের কাহিনি - নিজের জবানীতে কথিত, যেমন তাঁর নিজের বাচনভঙ্গি; লাবণ্য, সঙ্গীতময়তা আর হাস্যরসের ভাষাতাত্ত্বিক ভূরিভোজ, এবং চরিত্রগুলি যে মহল্লার অধিবাসী - তাঁদের জন্যে নতুন লিখনশৈলীর আবিষ্কার - তাঁর মধ্যে স্থানীয় মানুষের উপকথা এবং প্রকাশভঙ্গি; অথবা যেমন 'অনুসরণকারী' নামের নভেলা - তাতে প্রধান চরিত্র জনি, দীপ্তিময় জ্যাজ সঙ্গীতশিল্পী এবং জনির জীবনীকার, কাহিনির কথক ব্রুনো — আখ্যানের সূচনা ঘটমান অতীতে, সেখান থেকে কাহিনিসূত্র মিশে যায় পাঠকের বর্তমানে, খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর অবচেতনে প্রবেশ করে জনির অধঃপতন, যে মনকে চোখ ঠেরে ক্রমাগত খোঁজ করে যায় পরিপূর্ণতা, তাঁর হাতে জ্যাজসঙ্গীতের বিষাণ - এক সমালোচক তাঁর লঘুকরণ ঘটান বাস্তববাদী ও প্রয়োগমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

সত্যি কথা বলতে কি, কোর্তাসার একই সঙ্গে বাস্তবতা এবং অসম্ভবের লেখক। যে জগতের উদ্ভাবন করেছেন তিনি তা ত্রুটিহীনভাবে নিখুঁত, কারণ সেই বিচিত্র অন্যোন্যজীবিতা (সিমবায়োসিস্ট, রজার কাইয়োসিস৯-এর মতে অসম্ভবের সাহিত্যের পক্ষে যা একান্তভাবে জরুরি। কাইয়োসিস, তার সম্পাদিত অসম্ভবের সাহিত্যের সুবৃহৎ সংকলনের ভূমিকায় জানিয়েছিলেন, স্বপ্নসম্ভব শিল্প ও সাহিত্যকর্ম কখনোই তাঁর সৃষ্টিকর্তার সুচিন্তিত এবং ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা নয়, বরং অনেক সময়েই আকস্মিক ঘটনাচক্রে লেখকের কল্পনার প্রকাশ অথবা অন্য কোনো অজানা আরও রহস্যময় শক্তির প্রভাব। ঠিক একইভাবে, তিনি আরও জানান, অসম্ভবের সাহিত্য কোনো বিশেষ শৈলীর পরিচায়ক নয়, অথবা বিশেষ সাহিত্যিক প্রতিমাও নয় - বরং অভাবনীয় কোনো বস্তুর থেকে তার উৎপত্তি - এমন এক বাস্তবতা, যা কোনোপ্রকার পূর্বাভাস ছাড়াই এসে হাজির হয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে। মঁপারনাসের এক নগণ্য কাফেতে কাইয়োসিসের তত্ত্ব নিয়ে হুলিও সঙ্গে আমার দীর্ঘ ও প্রাণোচ্ছল তর্কবিতর্ক চলেছিল একবার - আমার মনে আছে এই তত্ত্ব নিয়ে তাঁর অদম্য উৎসাহের কথা এবং যখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আশ্বস্ত করি যে আমার মতে তাঁর সাহিত্যকৃতি এই তত্ত্বের সঙ্গে হাতের দস্তানার মতই চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায়, তখন তাঁর শিশুসুলভ বিস্ময়ের কথা।

কোর্তাসারীয় জগতে দৈনন্দিন, গতানুগতিক বাস্তবতা নিরাসক্তভাবে ভেঙে পড়ে এবং তার ভেতর থেকে এক গোপন চাপের প্রক্রিয়ায় বিশাল রূপ ধারণ করে, যদিও তার মধ্যে পুরোপুরি বিরাজ করে না, বরং মধ্যবর্তী, টানটান এবং মানসিক শান্তির বিঘ্নকারী এক নতুন এলাকার সৃষ্টি করে যেখানে বাস্তব এবং স্বপ্নসম্ভব উভয়েই ভীষণভাবে উপস্থিত - তারা একে অন্যকে ধাক্কা দেয়, কিন্তু এক হয়ে মিশে যায় না। এই বিশেষ পরিবেশটাই হল 'এক্কা-দোক্কা'র, "মায়ের লেখা চিঠিগুলো" ("কার্তাস দে মামা"), "গোপন অস্ত্রশস্ত্র" ("লাস আর্মাস সিক্রেতাস"), "অবরুদ্ধ দুয়ার" ("লা পুয়ের্তা কনদেনাদা") প্রভৃতি গল্পের জগৎ, এবং আরও অনেক গল্পে এমন দ্ব্যর্থবোধক সমাধানের উপস্থাপনা যা হতে পারে বাস্তব অথবা স্বপ্নসম্ভব, কারণ সেখানে অসাধারণ যা কিছু ঘটে, তা হতে পারে চরিত্রগুলোর কষ্টকল্পনা অথবা নিদেনপক্ষে অলৌকিক ঘটনা।

এই রকমের বিখ্যাত দ্ব্যর্থবোধকতা রয়ে গেছে বেশ কিছু ধ্রুপদী স্বপ্নসম্ভব সাহিত্যে - যার উদাহরণ হেনরি জেমস (১৮৪৩ - ১৯১৬) রচিত "ইস্ক্রুপের মোচড়": এক সুচারু কাহিনি, অনিশ্চয়তার ওস্তাদ এমন দক্ষতার সঙ্গে তার বর্ণনা করেছেন যে যখন তাতে আধিদৈবিক ঘটনা ঘটবে, অর্থাৎ প্রেতাত্মার আবির্ভাব - হলফ করে বলা মুশকিল তা কী সত্যিসত্যিই ঘটছে অথবা তা কোনো চরিত্রের অলীকদর্শন। কিন্তু এক জেমস, এক পো, এক বর্হেস অথবা এক কাফকার সঙ্গে কোর্তাসারের প্রধান পার্থক্য এই যে - তা দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতা অথবা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ নয় - এই প্রবণতাগুলো তাঁদের মতন কোর্তাসারের রচনাতেও উপস্থিত — কোর্তাসারের কথাসাহিত্যে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং পারদর্শিতায় কথিত পল্পগুলো কখন্যেই সমাপ্ত হয় না--তারা পর্যবসিত হয় বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনায়। তাদের শিকড় থাকে দৈনন্দিন বাস্তবে, মাটির জগতে। তাদের প্রাণে ফুটবল ম্যাচের অথবা খোলা মাঠে চড়ুইভাতির সজীবতা। পরাবাস্তববাদীর উদ্ভাবন করেছেন নতুন শব্দবন্ধের - "দৈনন্দিন অভাবনীয়", যা কাব্যিক বাস্তবতার অঙ্গ-রহস্যময়, বিজ্ঞানের সূত্র এবং সম্ভাব্য ঘটনাবলীর বাঁধন থেকে মুক্ত কবিরা চোখে যা দেখা যায় তার অন্তরালের বস্তুকেও বোধগম্য করেন স্বপ্নকল্পনা অথবা অপ্রকৃতিস্থতার মাধ্যমে। এই "দৈনন্দিন অভাবনীয়"-এর প্রভাবে জন্ম নেম আরাগঁ (১৮৯৭--১৯৮২) এর "প্যারিসের কৃষক" অথবা ব্রেতো (১৮৯৬--১৯৬৬)-র "নাদিয়া"। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে এই ঘরানার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন কোর্তাসার : তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, যিনি প্রচলিতের মধ্যেই অপ্রচলিতকে খুঁজে পান, যুক্তিবাদের মধ্যেই অযৌক্তিক ভাবনাকে, নিয়মের মধ্যে তার ব্যতিক্রমকে, তুচ্ছের মধ্যেই বিশালতাকে। তাঁর মতো আর কেউই এভাবে মানবজীবনের পূর্বাভাসিত, গতানুগতিক, সাদাসিধে ঘটনাগুলিকে মহিমান্বিত করেননি--কেবলমাত্র কলমের কয়েকটি আঁচড়ে বর্ণনা করেছেন তার গোপন কোমলতা অথবা দেখিয়েছেন তার আতিশয্যময় রূপ, সুমহান অথচ ভয়ংকর - এমনই দক্ষতায় যে তাঁর হাতে ঘড়িতে দম দেবার নিয়মাবলী অথবা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে হয়ে উঠতে পারে মনস্তাপময় গদ্য কবিতা অথবা হাস্যোদ্রেককারী কপট তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ গদ্য।

শৈলীর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কোর্তাসারের কথাসাহিত্যের এই অ্যালকেমি যাতে অতি অবাস্তব স্বপ্ন কল্পনার সঙ্গে সহজেই মিশিয়ে দেওয়া যায় শরীর অথবা পথের আনন্দময় জীবনযাত্রা; কল্পনার শর্তহীন জীবনযাপনের সঙ্গে মানব অস্তিত্ব ও ইতিহাসের সীমাবদ্ধ বাস্তব। তাঁর শৈলীর অভাবনীয় শক্তি দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন ছদ্ম-বাচিকতা, মানুষের কথ্যভাষার ঝরঝরে ব্যবহার, যদিও তাদের অঙ্গসজ্জা অথবা হঠকারিতা - কোনোটাই সাধারণ মানুষের নয়। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা চোখের ভুল বা বিভ্রান্তি বলে ধরা যেতে পারে, কারণ প্রকৃত বাস্তবে সাধারণ মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেন জটিলতায়, পুনরাবৃত্তিতে এবং হতভম্ব বিহ্বলতায়, যাকে সাহিত্যে রূপান্তর করা প্রায় অসম্ভব। কোর্তাসারের ভাষাব্যবহারও সুচারুভাবে সাজানো এক জালিয়াতির কথাসাহিত্য নির্মাণ, এত সহজেই প্রভাব বিস্তার করে তাঁর সুদক্ষ যন্ত্রকৌশল যে তাকে মনে হয় স্বাভাবিক, যেমন জীবন থেকে তুলে আনা সংলাপ যা পাঠকের কাছে সরাসরি পৌঁছে যায় রক্তমাংসের নারী ও পুরুষের মুখবিবর এবং প্রাণচঞ্চল জিহ্বা থেকে। সে ভাষা এমন স্বচ্ছ যে, যার বর্ণনায় সে রত তার সঙ্গে মিশে যায় অনায়াসে - যে অবস্থা, যে বস্তু, যে অস্তিত্ব, যে দৃশ্য, যে চিন্তাভাবনা - তাদেরকে আরো উন্নত করে দেখায় - তাদের অন্তর্গত এক সত্য এবং অকৃত্রিমতার নিঃশব্দচারী জ্যোতিতে উজ্জ্বল করে তোলে তাকে। কোর্তাসারের কথাসাহিত্যের শক্তিশালী বাস্তবসদৃশতা অনেকটাই তাঁর শৈলীর কাছে ঋণী। মানবতার শ্বাসবায়ু দিয়ে তিনি পরাস্ত করেন সাহিত্যের খুঁটিনাটিকে, সে যতই জটিল হোক না কেন। এমনই তাঁর শৈলীর ব্যবহারিক উপযোগিতা, যে কোর্তাসারের শ্রেষ্ঠ, সুচারু গদ্যকেও মনে হবে মুখের ভাষা।

কিন্তু তাঁর শৈলীর এই নির্মলতা অনেক সময় প্রতারকের রূপ নেয়, পাঠকের বিশ্বাস জন্মায় তাঁর কাহিনির মায়াময়তায় - এমন এক জগতের সৃষ্টি করেন তিনি যার মধ্যে কোনো অশুভের ছায়া নেই। এখানে পাঠক তাঁর জাদুকরী হাতসাফাইয়ের মুখোমুখি হন, কারণ সত্যি কথা বলতে কি সেই জগতজুড়ে রয়েছে হিংসাশ্রয়ী জোরজুলুম। দুঃখকষ্ট, মনোবেদনা এবং ভীতি তার বাসিন্দাদের পিছনে ধাওয়া করে নাছোড়বান্দা, এবং হোরেসিও অলিভিয়েরার মতন অন্য চরিত্রেরাও আশ্রয় নেয় অপ্রকৃতিস্থতায় অথবা অন্য যা কিছু তাদের মনে হয় যে সেই অসহ্য পরিবেশ থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারে। সেই "এক্কা-দোক্কা" থেকে শুরু করে অপ্রকৃতিস্থ মানুষ কোর্তাসারের কথাসাহিত্যের এক প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাগলামিগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সাহিত্যে ছদ্মবেশের মাধ্যমে, তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভীতিপ্রদ হুমকি বা বিয়োগান্ত নাটকের রমরমে প্রতিধ্বনি ছাড়াই। এখানে সেটা যেন এক আনন্দময়, এমনকী কোমল হঠকারিতা; জগতজুড়ে বিরাজ করে যে প্রয়োজনীয় অর্থহীনতা - যুক্তিবাদ ও শুভ সংবেদনের মুখোশকে ছাড়িয়ে তার তীব্র বহিঃপ্রকাশ। কোর্তাসারের উন্মাদ চরিত্রেরা প্রধানত স্নেহশীল এবং প্রায় সর্বদাই অমায়িক, আবেগসঞ্চারী মানুষ যাঁদের ভাষাগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক অথবা নৈতিক কর্মসূচি পাঠককে মানসিকভাবে বিচলিত করতে সক্ষম - সেফেরিনো পেরেসের মতন — প্রলাপময় পরিভাষা অনুযায়ী আপন অস্তিত্বকে নতুন বিন্যাস এবং অভিযোজনে স্থাপন করতে। বাহ্যিক আড়ম্বরের ফাঁকে ফোকরে তাঁরা দেখান অন্য কিছু যা দিয়ে পুনরুদ্ধার এবং ন্যায্যতার প্রতিপাদন সম্ভব : বর্তমান অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ, অন্য এক জীবনের জন্যে বিভ্রান্ত সন্ধান এবং যার মধ্যে আমরা বাঁধা পড়ে রয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি ভবিষ্যৎকামী ও কাব্যময় (অনেক সময় দুঃস্বপ্নের মতনও)। কখনও তারা শিশু, কখনও স্বপ্নদ্রষ্টা, কখনও ভাঁড়, কখনও অভিনেতা — কোর্তাসারের উন্মাদ চরিত্রগুলি থেকে নির্গত হয় অসহায়তা এবং পড়ে পাওয়া নৈতিক সততা, যার থেকে ব্যাখার অতীত এক পারস্পরিক নির্ভরতার ভাব আসে আমাদের মনে, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা অপরাধবোধও।

খেলা, পাগলামি, কাব্য, রসিকতা — সব বন্ধুর মতন মিলেমিশে যায় সেই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ("আশিটা পৃথিবীর দৈনিক প্রদক্ষিণ", "অন্তিম পর্যায়" ফ্রান্সের হাইওয়েতে অন্তিম যাত্রার যে হাস্যকর বিবৃতি রয়েছে "মহাশূন্য পথের অভিযাত্রীরা" রচনায়১০) যেখানে তিনি তাঁর প্রবণতা, বাতিক, সহানুভূতি ও ভয়বিকারকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে বয়ঃসন্ধির সুখী, বেপরোয়া ঔদ্ধত্যে। এই তিনটি গ্রন্থ যেন লেখকের আধ্যাত্মিক আত্মজীবনীর তিনটি প্রধান খুঁটি এবং তাঁর জীবন ও সাহিত্যের যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক - যেভাবে তিনি চিরস্থায়ী বেপরোয়া মনোভাবে এবং আমুদে শ্রদ্ধাহীনতায় সাহিত্যের উদ্ভাবন এবং প্রয়োগে রত, সেই পদ্ধতিরই ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ষাটের দশাব্দের শেষপ্রান্ত থেকে আমরা হয়ত এক মায়ামরীচিকারও মুখোমুখি — কোর্তাসার এমন এক আমূল রূপান্তর করেছেন তাঁর অস্তিত্বের যা, তিনি যেভাবে বলেন, "কেবলমাত্র সাহিত্যের জগতেই সম্ভব"। সেই দিক থেকে হুলিও নিজেও একজন অনির্দেশ্য "ক্রোনোপিও"।১১

কোর্তাসারের এই পরিবর্তন (আমার দেখা সে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং এই আমূল রূপান্তরকে আমার সবসময়ই ইচ্ছে করে “অ্যাক্সোলট্ল” গল্পের কথকের সঙ্গে তুলনা করতে) ঘটেছিল — তার আনুষ্ঠানিক ভাষ্য অনুযায়ী, যা স্বয়ং লেখক কর্তৃক অনুমোদিত - ফ্রান্সে, ১৯৬৮ সালের মে মাসে। তাঁকে দেখা যেতো সেই কোলাহলপূর্ণ দিনগুলোতে প্যারিসের বিভিন্ন ব্যারিকেডে নিজের ভাষায় লেখা হ্যান্ডবিল বিলি করতে, সেইসব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে যাঁরা "কল্পনাশক্তিকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চান। তাঁর বয়েস তখন চুয়ান্ন — তাঁর জীবনের বাকী ষোলো বছর তিনি সমাজতন্ত্রে নিবেদিত লেখক: তিনি কুবা ও নিকারাগুয়ার পক্ষ সমর্থন করে লড়াই চালিয়েছেন, মৃত্যুর ঠিক আগে পর্যন্ত স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের ইস্তাহারে এবং যোগ দিয়েছেন তাঁদের বিপ্লবী কংগ্রেসে। আমাদের আরও অনেক সহকর্মী এইরকম জঙ্গিপনা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার পিছনে ছিল হয় আত্ম-অহমিকা অথবা সুবিধাবাদ (একটা "মোডাস ডিভেন্ডি"১২ অথবা বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার উপায় এক হিসেবে স্পেনীয়ভাষী জগতে ছিল বামপন্থীদের একচেটিয়া); কোর্তাসারের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তনটা নির্ভেজাল। তাঁর প্রণোদনা আদর্শবাদের চেয়ে অনেক বেশি নৈতিকতার মনোভাব (আদর্শবাদ নিয়ে তাঁর গায়ের জ্বালা তখনও মেটেনি) এবং পুরোপুরি যুক্তিগত সামঞ্জস্য। তাঁর জীবনযাত্রা তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই রাজনৈতিক মনোভাবকে কেন্দ্র করে এবং ঘটনটা সর্বজনবিদিত হবার পরে অনেকটা বাছবিচারহীনভাবেই ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের মধ্যেও এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের একট বড়ো অংশ নিবেদিত হয় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। এই নতুন রচনাগুলি পড়লে মনে হবে সম্পূর্ণ অন্য একজনের লেখা, যে মানুষটা প্রথম জীবনে রাজনৈতিক তত্ত্বাবলীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দিতেন এবং অনেক দূরের বস্তু বলে ভাবতেন, তার থেকে পুরোপুরি আলাদা। (আমার মনে আছে একবার আমি তাঁর আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম হুয়ান গয়তিসোলোর১৩ সঙ্গে তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘আমাকে রেহাই দাও, মানুষটা বড্ড বেশি রাজনৈতিক।’) জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বে এসেও (এবং প্রথম পর্বেও যদিও অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে) তিনি যা পেয়েছেন, দিয়েছেন তার অনেক বেশি। যদিও আমার মনে হয় যে অনেকসময় তাঁর চিন্তাধারায় ভুল ছিল — যেমন, যখন স্তালিনের সব গর্হিত পাপকর্মকে তিনি কমিউনিজমের “অনিবার্য দুর্ঘটনা” বলে বর্ণনা করেছেন — সেইসব দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উক্তির মধ্যেও এমন এক নিষ্পাপ মনোভাব এবং অকপট সরলতার প্রকাশ যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারানো মুশকিল। আমি তা কোনোদিন হারাইনি, তার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছি অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্ব, যদিও থেকেছি খানিকটা দূরত্বে, রাজনৈতিক মতভেদের জন্যে সম্পর্কের হানি হয়নি।

কিন্তু হুলিওর পরিবর্তন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পেরিয়েও অনেক বেশি গভীর এবং তাঁর চারপাশে পরিবৃত। এখন আমি নিশ্চিত যে সেই পরিবর্তনের সূচনা ১৯৬৮-র ঘটনাবলীরও এক বছর আগে যখন থেকে আউরোরার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ। আগেই বলেছি যে ১৯৬৭ সালে আমরা তিনজনেই গিয়েছিলাম গ্রিসে, অনুবাদের কাজে। হিলটন হোটেলের কনফারেন্স হলে আমাদের সকাল, দুপুর, বিকেল কেটেছে; তারপর রাতে আবার দেখা প্লাকার রেস্তোরাঁয় অথবা অ্যাক্রোপলিসের পায়ের কাছে, অবশ্যই ডিনার খেতে গিয়ে। আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি মিউজিয়ামে, অর্থোডক্স গির্জায়, নানান মন্দিরে এবং এক সপ্তাহান্তে নিকটবর্তী হাইড্রা নামের এক ছোট্ট দ্বীপে। লন্ডনে ফেরার পর আমি প্যাট্রিসিয়াকে বলেছিলাম, “পৃথিবীতে আদর্শ দম্পতি রয়েছে। হুলিও এবং আউরোরা পেরেছেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে - সুখী দাম্পত্য জীবন।” কয়েক দিন পরেই হুলিওর চিঠি পেলাম - তাতে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা। জীবনে আর কখনও এরকম বিভ্রান্তির মুখে পড়েছি বলে মনে হয় না।

এর পরের বার যখন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম লন্ডনে, তখন নতুন সঙ্গিনীর পাশাপাশি তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। তিনি তখন লম্বা চুল রেখেছেন এবং বাইবেলের ধর্মগুরুর মতন তাঁর লালচে রঙের জবরদস্ত দাড়ি। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন শৃঙ্গার রসাত্মক পত্রপত্রিকা কিনতে, এবং তাঁর কথোপকথনের বিষয়বস্তু মারিহুয়ানা, নারী এবং সশস্ত্র বিপ্লব, যেমন তিনি আগেকার দিনে বলতেন জ্যাজসঙ্গীত এবং প্রেতাত্মাদের কথা। তাঁর মনে সর্বদাই সজাগ ছিল এক উষ্ণ সহানুভূতি, তার মধ্যে ছিল না কোনো ভড়ং, এবং সফল লেখকেরা পঞ্চাশ পেরোনোর পরে তাঁদের ব্যবহার যেমন অসহ্য হয়ে ওঠে, তিনি একেবারেই তেমন না। এখানে আমার বলা উচিত তাঁকে দেখে আগের তুলনায় অনেক সতেজ আর তরুণ মনে হয়, কিন্তু আমার আগের চেনা মানুষটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খোঁজা মুশকিল। তাঁর পরে যতবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে — বার্সিলোনায়, কুবায়, লন্ডনে অথবা পারীতে, সাহিত্যসভায় অথবা গোলটেবিল বৈঠকে, সামাজিক পরিবেশে অথবা চক্রান্তমূলক গোপন সভায় - আমি প্রতিবারই আগের তুলনায় বেশি বিভ্রান্ত হয়েছি : ইনি কী সেই মানুষ? ইনি কী হুলিও কোর্তাসার। অবশ্যই তিনি সেই একই মানুষ, কিন্তু শুঁয়োপোকা যেমন একদিন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয় অথবা রাস্তার ফকির যেমন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার পর চোখ খুলেই দ্যাখে, সে এক মহারাজা, সিংহাসনে আসীন, তার পাত্রমিত্রেরা বিনম্র শ্রদ্ধায় নত।

আমার মনে হয়েছিল যে এই নতুন কোর্তাসার ব্যক্তিগতভাবে একটু কম খোলামেলা এবং লেখক হিসেবে আগের জনের তুলনায় অনেক কম সৃজনশীল। আমার মনে সন্দেহ ছিল যে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোর্তাসারের জীবন এখন বেশি আবেগতাড়িত এবং সেই কারণে তিনি আগের থেকে অধিক সুখী, তবে আগের জীবনে তাঁর অস্তিত্ব থেকে নির্গত হত একের পর এক মহতী পুস্তক। অন্তত, প্রতিবার আমি তাকে দেখতে পেতাম ক্রমাগত তরুণ, উত্তেজনাময়, ক্রীড়াশীল।

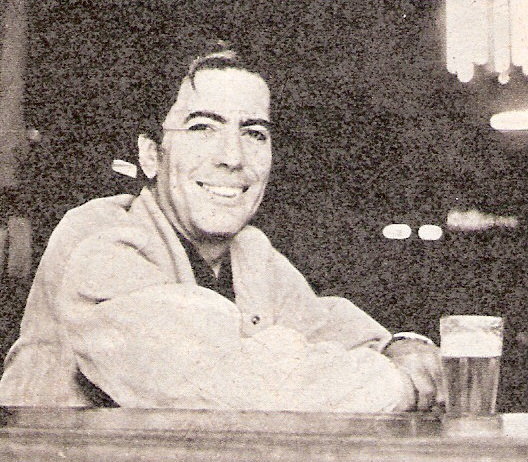

এসব কথা আউরোরার চেয়ে আর কে বেশি জানবেন, অবশ্যই। কিন্তু আমি তাঁকে কোনোদিনই এ নিয়ে প্রশ্ন করার স্পর্ধা দেখাইনি। গরমের দিনে দেয়া শহরে তাঁর দেখা মিলতো, কিন্তু আমরা প্রায় কখনই হুলিওর কথা আলোচনা করতাম না। তবুও তিনি সবসময় উপস্থিত থাকতেন, সব কথোপকথনের পিছনে দাঁড়িয়ে, অতীব দক্ষতায় কোনো যুক্তি খণ্ডন করতে। ছোটো বাড়িটা জলপাই গাছে অর্ধেক ঢাকা, তার পরে সাইপ্রেস, বোগনভিয়া, লেবুর গাছ, হর্টেনশিয়ার ঝোপঝাড় — আউরোরার শৃঙ্খলা এবং মানসিক পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দেয়, স্বভাবতই। গিরিখাতের পাশাপাশি সেই ছোট্ট ছাদটায় দাঁড়ালে, ক্ষয়ে আসা দিন, সন্ধের মৃদু হাওয়া, পাহাড়ের চূড়ায় রূপালী চাঁদের উদয় দেখতে দেখতে মনটা সুখ আর শান্তিতে ভরে যায়। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে শুনি বিষাণের শ্রুতিকটু ধ্বনি। কিন্তু চারপাশে কোথাও কেউ নেই। শব্দটা যেন আসে বসার ঘরে টাঙানো পোস্টার থেকে, যেখানে এক সিড়িঙ্গে লম্বা, দাড়িগোঁফহীন যুবক — তার চুলে মিলিটারি ছাঁট আর পরণে হাফহাতা জামা - আমার পরিচিত হুলিও কোর্তাসার - তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

অনুবাদকের কথাঃ

মারিও বার্গাস ইয়োসা তাঁর “লা এম্পেতা দে দেয়া” প্রবন্ধটি লেখেন ১৯৯১ সালে কোর্তাসারের দুই খণ্ডে প্রকাশিতব্য গল্প সংগ্রহের ভূমিকা হিসেবে। রচনাটি পরে ‘বুয়েল্তা’ নামে একটি সাময়িকপত্রেও প্রকাশিত হয়। রচনাটির ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে দুটি। “দ্য রিভিউ অফ কনটেমপোরারি ফিকশন” পত্রিকার “বসন্ত ১৯৯৭” সংখ্যায় এর ইংরেজি অনুবাদ করেন সান ফ্রানসিসকো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেন জনসন। ওই একই বছরে লন্ডনের ফেবার অ্যান্ড ফেবার প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেন “ঢেউ তোলা” (“মেকিং ওয়েভস”) নামে মারিও বার্গাস য়োসার নতুন প্রবন্ধের সংকলন। সেখানে এই প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ করেন ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কিং। আমার বাংলা অনুবাদ এই দুটি ইংরেজি অনুবাদের কাছে ঋণী। দুই ইংরেজি অনুবাদকই সানন্দে বাংলা অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন আমাকে। সেনর য়োসার লিটারারি এজেন্টকেও চিঠি লিখেছি অনুবাদের অনুমতি চেয়ে - এখনও তার উত্তর পাইনি। তবে দুই ইংরেজি অনুবাদকই আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে তাঁর কোনো আপত্তি হবে না বাংলা অনুবাদে।

টীকা:

১) কোর্তাসারের প্রথমা স্ত্রী; তাঁর জন্ম বুয়েনোস আইরেস শহরে ১৯২০ সালে। কোর্তাসারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯৪৮ সালে, দুজনে একসঙ্গে মহতী সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন স্পেনিয় ভাষায়। ১৯৫২ সালে তিনি প্যারিসে আসেন এবং পরের বছর তাঁদের বিবাহ। ১৯৬৭ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ। এর পরে কোর্তাসারের ঘনিষ্ঠতা লিথুয়ানিয়ার লেখিকা উগ্নে কারভেলিস (১৯৩৫-২০০২) এর সঙ্গে, যদিও তাঁদের বিবাহ হয়নি। ১৯৭৭ সালে কোর্তাসারের পরিচয় কানাডার লেখিকা ক্যারল ডানলপের (১৯৪৭-১৯৮২) এবং তাঁদের বিবাহ ১৯৮১ সালে। ক্যারলের মৃত্যুর পর আউরোরা আবার কোর্তাসারের সঙ্গী হন এবং ১৯৮৪ সালের লেখকের মৃত্যুর সময় তার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি লেখকের অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশের কাজে নিবেদিত এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনা অনুবাদের ব্যবস্থাপনায়। তাঁর মৃত্যু ২০১৪ সালে।

২) দেয়া - স্পেনের মায়োরকা (Mallorca) দ্বীপের একটি ছোটো শহর; নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং সুন্দর সমুদ্রসৈকতের জন্যে ভ্রমণকারীদের প্রিয়। অনেক কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী নিয়মিত ছুটি কাটাতে যান সেখানে।

৩) ডরিয়ান গ্রে - ১৮৯০ সালে প্রকাশিত অস্কার ওয়াইল্ডের (১৮৫৪-১৯০০) একমাত্র উপন্যাস। সময় পেরোলেও যাঁর বয়েস বাড়ে না।

৪) বিক্তোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০-১৯৭৯) প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত আর্হেন্তিনার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যপত্র। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। ৩৫ বছর নিয়মিত প্রকাশের পর পত্রিকাটি হয়ে দাঁড়ায় অনিয়মিত। ১৯৯২ সালে কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়।

৫) মেইসোঁ দে লা মিউচুয়ালিতে - প্যারিসের এক অভিজাত সভাঘর।

৬) বিখ্যাত ওলন্দাজ ঐতিহাসিক - খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন তিনি। তাঁর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ “মানুষ খেলোয়াড়”।

৭) মূল প্রবন্ধে ইয়োসা একটি গ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছেন — “Prosopopoeia”, যার সঠিক বাংলা করা মুশকিল।

৮) “মেনাদ” অথবা “Maenad” - গ্রিক পুরাণের উচ্ছ্বসিত, প্রায়-উন্মাদ রমণী চরিত্র। শেলীর “পশ্চিমা বাতাসের আবাহনকবিতা” এবং তুর্গেনেভের “প্রথম প্রেম” নভেলায় এঁদের উল্লেখ আছে। কোর্তাসার তাঁর “লাস মেনাদেস” গল্পটি লেখেন ১৯৫৬ সালে।

৯) রজার কাইয়োয়িস (১৯১৩-১৯৭৮)-ফরাসি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য সমালোচক এবং দার্শনিক। লাতিন আমেরিকার কবি লেখকদের ফরাসি পাঠকের কাছে পরিচিত করায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। "লুডোলজি" (Ludology) অথবা ক্রীড়াতত্ত্বের তিনি অন্যতম প্রবক্তা।

১০) যে তিনটি রচনার উল্লেখ এখানে তারা হল — “লা বুয়েলতা আল দিয়া এন অচেন্তা মুন্দোস” (প্রকাশ ১৯৬৭), “আলতিমো রাউন্দ” (প্রকাশ ১৯৬৯), “লস আউতোনাউতাস দে লা কসমোপিসতা” (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)।

১১) ১৯৫৪ সালে রচিত কোর্তাসারের বহু বিতর্কিত গ্রন্থ “ইসতোরিয়াস দে ক্রোনোপিওস ই দে ফামাস” (“ক্রোনোপিওদের এবং ফামাদের ইতিহাস”) গ্রন্থের চরিত্র।

১২) লাতিন শব্দবন্ধ — বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সাময়িক বোঝাপড়া অথবা শান্তির চুক্তি।

১৩) স্পেনের উত্তর-আধুনিক কথাসাহিত্যিক; জন্ম ১৯৩১। মৃত্যু ২০১৭।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us