-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

Buy in India and USA

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

Cautionary Tales

BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

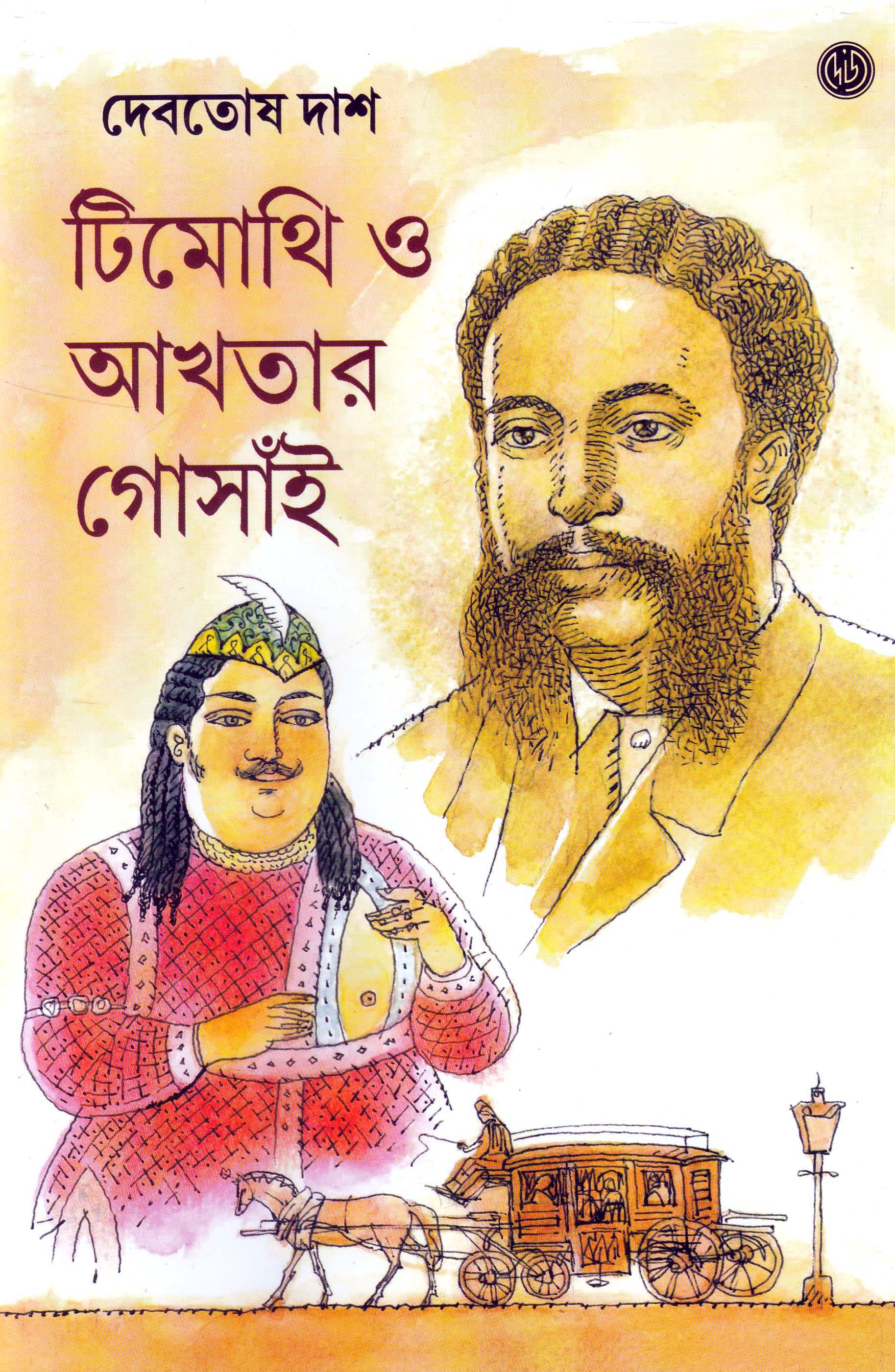

টিমোথি ও আখতার গোসাঁই : এক বহুরঙের কিস্যা : অনিমিখ পাত্র

টিমোথি ও আখতার গোসাঁই — দেবতোষ দাশ; প্রচ্ছদ-- দেবব্রত ঘোষ; প্রকাশক- দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৪; ISBN: ??

টিমোথি ও আখতার গোসাঁই — দেবতোষ দাশ; প্রচ্ছদ-- দেবব্রত ঘোষ; প্রকাশক- দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৪; ISBN: ??

শুধু ইতিহাস জানার জন্য আমরা উপন্যাস পড়ি না। আবার, ঐতিহাসিক সত্য থেকে কাহিনি অতিদূরে পথ হারালে তাকেও মেনে নিতে অসুবিধা হয়। ইতিহাসাশ্রয়ী কিন্তু মনস্ক, গভীর ও বহুস্তরীয় উপন্যাস লিখবার চ্যালেঞ্জটা ঠিক এইখানেই বলে মনে হয়। তাকে হয়ে উঠতে হবে এমন এক কাহিনি-বোনা যে তা পাঠকসত্তাকে মজিয়ে রাখবে যেমন, তার মননকে নতুন কোনো খোরাক দেবেও তেমনই।দেবতোষ দাশের দুই খণ্ডে রচিত 'টিমোথি ও আখতার গোসাঁই’ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে চমৎকারভাবে, রসোত্তীর্ণ হয়েছে তো বটেই।

দেবতোষের সাম্প্রতিক রচনা 'টিমোথি ও আখতার গোঁসাই' তাঁর এযাবৎ অন্যান্য রচনার চেয়ে একেবারেই আলাদা। এর ক্যানভাস অনেক বড়। গতি অপেক্ষাকৃত ধীর, তবুও টানটান। চরিত্ররা জলরঙের মতো ফুটে উঠেছে তাঁর হাতে। যে বিরাট স্পেকট্রাম নিয়ে কাহিনির শিরাবিন্যাস তাই যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। উপরন্তু, পড়তে পড়তে এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা গজল-ঠুমরির সুর, বাইজিদের নূপুরের ঝনক, তবলা-পাখোয়াজের বোল ঢুকে পড়বে মাথার মধ্যে। শব্দ থেকে তৈরি হবে গন্ধ। প্রাচীন সব সৌধ ইমারতের ভেতর ঘুরে বেড়ালে যেমন লাগে। পায়রা উড়ে যাবার ঝটপট আওয়াজ ভেসে আসবে, মাথার মধ্যে তৈরি হতে থাকবে উনিশ শতকের ফেলে আসা একটা সম্পূর্ণ দুনিয়া। কলকাতা তখন দ্রুত কল্লোলিনী হয়ে উঠছে, উত্তর কলকাতার সাবেকী শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সঙ্গে মিশে থাকবে সে সময়কার রথী-মহারথীদের জীবনচর্যার আস্বাদ রোমাঞ্চ।

এই কাহিনির সময়কাল মোটামুটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। সিপাহি বিদ্রোহের আগে-পরে। যখন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদর দপ্তর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে অবিচারের সুরাহা চাইতে এসে বন্দীত্ব বরণ করছেন অওধের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। সিপিয়া টোনে বানানো সিনেমার মতো ফুটে উঠছে অওধ ছেড়ে নদী পেরিয়ে নবাবের চলে যাওয়ার দৃশ্য। যেন ভোর হচ্ছে কুয়াশার ভেতরে ভৈরব রাগের আর্তি জড়িয়ে, শ্রবণের ভেতর দিয়ে মরমে ঢুকে পড়ছে নবাবেরই রচিত ঠুমরি 'বাবুল মোরা নইহার ছুট হি যায়'। ব্রিটিশ প্রভুরা শেষমেশ তাঁকে মুক্তি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু প্রায় নজরবন্দী রাখার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে মুকুটহীন নবাবকে। ফোর্ট উইলিয়ামের নাকের ডগায় মেটিয়াবুরুজে নবাবকে দেওয়া হচ্ছে জমি। সাধের লখনৌতে আর কখনও ফিরতে পারবেন না তিনি। ওয়াজিদ ছাড়া পেয়ে মাস মাইনের অকুলান বন্দোবস্তের ভেতরেই প্রাণপণ গড়ে তুলছেন 'ছোটা লখনৌ', মেটিয়াবুরুজে। শাহী বিরিয়ানির মধ্যে ঢুকে পড়ছে কলকাতার নতুন সব্জি আলু। কথায় বলে, মরা হাতি লাখ টাকা। রাজ্যপাট হারানো নবাবকে আমরণ ভয় পেয়ে এসেছে ব্রিটিশ পুলিশ, যদি কোনো বিদ্রোহ দানা বাঁধে তবে নবাব যে তাতে ঘৃতাহুতি দেবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাদের। ফলে, নবাবের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে খোচড়। ইতিমধ্যে, ইউরোপে খুলে গেছে সুয়েজ খাল। ফলে, লো-ইউরোপিয়ানস অর্থাৎ সাদা চামড়ার মাঝি-মাল্লা কিংবা ভাগ্যান্বেষী যুবকের দল কাতারে কাতারে এসে ভিড় জমাচ্ছে ব্রিটিশ উপনিবেশের উজ্জ্বল শহর কলকাতায়।

এ কাহিনি সেই সময়ের, যখন মাইকেল মধুসূদন ফিরে আসছেন ইউরোপ থেকে। মেঘনাদবধকাব্য তাঁর অতীত গৌরব, মহানগর কলকাতায় ব্রিটিশের কোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। অন্যায় করেছেন তিনি স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে, অন্যায় করেছেন জননীর সঙ্গেও। ভেসে-আসা পালাগানে নিমাই-এর জন্য আকুলপ্রাণা শচীমাতার বিলাপের মধ্যে তাই নিজেরই জীবনের হাহাকারকে প্রতিধ্বনিত হতে দেখছেন কবি। ঠাঁটবাট প্রবল, তবু তিনি অন্তরে যে একা!

এই গহন একাকীত্বই মিলিয়ে দিচ্ছে মাইকেল ও ওয়াজিদকে। কবি ও শায়রকে। টিমোথি আর আখতার গোসাঁইকে।

এ সেই সময় যখন পুলিশের বড়কর্তা হগ সাহেব, অধুনা ধর্মতলার যে নিউ মার্কেট তার পত্তন তাঁরই নামে, তিনি প্রাণপাত করছেন শহর কলিকাতা ও বাংলার নদীপথে ক্রমবর্ধমান ডাকাতি ও ক্রাইমের মোকাবিলায়। শহরের চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে, মহানগরের জটিলকুটিল নকশা ফুটে উঠছে তার গায়ে, সঙ্গত রেখে বদলে যাচ্ছে তার ক্রাইমের ধরনও। অপরাধের সূত্র ধরেই বস্তুত সূচনা হয় এই উপন্যাসের, কারণ কেবল বাবুসমাজের আচারবিচার কিংবা সাহিত্য-সঙ্গীত-থিয়েটারই নয়, কোনো মহানগরীর কিস্যাকে প্রকৃতই ধরতে গেলে বুঝে নিতে হয় তার পেটের ভেতর লুকিয়ে থাকা ক্রাইমের অন্তর্বয়ানকে। ‘এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা’ - লিখেছিলেন বিশ শতকের কবি। উনিশ শতকের কলকাতার জন্যও যা হাড়েমজ্জায় প্রযোজ্য।

তাই, হগ সাহেব প্রয়োজন অনুভব করছেন পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যে আলাদা একটি গোয়েন্দা শাখার, তাঁর হাতেই সেই প্রথম গড়ে উঠছে কলকাতা পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো। তার দায়িত্ব পাচ্ছেন তরুণ অফিসার রিচার্ড রিড।

থ্রিলারের একটা প্রস্তাবনা নিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয় বটে, তবে তা ক্রমেই ইতিহাসের নানান গলি তস্য গলি, পায়রা উড়ে যাবার শব্দে, আতরের খুশবু আর গজল ঠুমরির ঠমকে, উনিশ শতকি বাবুদের কাণ্ডকারখানায়, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে ফিকে হয়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাথুরিয়াঘাটার সাবেকি চালচলন, যখন আদি ঠাকুর পরিবার থেকে শরিকি বিবাদে পৃথক হয়ে গোড়াপত্তন হচ্ছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির আশা-ভরসার মুখ হয়ে উঠছেন। বালকবয়স থেকে কৈশোরে পা রাখছেন রবি।

তদুপরি, এ কাহিনি শৈশবে অপহৃতা উমরাওজানের। তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিভা আর তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের। অওধের নবাব মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত, তবু কীভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একরোখা লড়ে যান রাণী হজরতমহল। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, হজরতমহলের সে সৌভাগ্য হয়নি। এ কাহিনি সেই উপেক্ষিতা বেগমেরও কি নয়?

ইতিহাসের পাতায় থাকা এইসব রথী-মহারথীদের পাশাপাশি বড় যত্নে দুটি চরিত্র কাহিনির খাতিরে গড়ে তুলেছেন লেখক। উমরাওজানের খাস শাগরিদ লক্ষ্মীজান। যার মাতৃভূমি বাংলা, জীবনের মহাদুর্বিপাকে পড়ে, হাতফেরতা হতে হতে যে একসময় উমরাওজানের কোঠিতে এসে পড়ে। আর, বেঁচে যায়।

আর একজন দালাল কালাচাঁদ। সে দালালি করে, এদিকের মাল ওদিক করে দুপয়সা কামায়, ধান্দার আনুষঙ্গিক হ্যাজার্ড হিসেবে কখনওসখনও মারও খায় বেদম। পাকেচক্রে তাকে হয়ে উঠতে হয় পুলিশের ইনফর্মার। তবু, তার ভেতরের বিবেক কিন্তু সম্পূর্ণ মরে না। মাইকেলের প্রতি তার অগাধ সম্ভ্রম, মেঘনাদবধের পঙ্ক্তি মুখস্থ বলতে পারে সে। শেষজীবনে কপর্দকশূন্য কবি যখন বাধ্যত সব জাঁকজমক বিসর্জন দিয়ে, সমস্ত আসবাব বেচে, কেবলই রিক্ততাকে সম্বল করে উঠে আসছেন বেলগাছিয়ার বস্তিসংলগ্ন ভাড়াবাড়িতে - কালাচাঁদ তা মানতে পারছে না, সে মনে করছে বিধাতা ভারি একটা অন্যায় করছে এইরকম এক সিংহপুরুষের সঙ্গে।

মানুষ যে বড় অদ্ভুত, শক্তিশালী লেখকেরা তা দেখতে পান। দেবতোষ দাশও তা-ই দেখিয়েছেন।

কিন্তু, এই উপন্যাস শেষমেশ লক্ষ্মীজানের কাহিনি।

ঝুঁকি নিয়েছেন লেখক, স্বাধীনতাও নিয়েছেন অনেকটাই ইতিহাসের নিগড় থেকে এইখানে। লক্ষ্মীজানকে গড়েছেন লেখকই, দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনিবিস্তারে লক্ষ্মীজান সত্যিই হয়ে উঠছেন উপন্যাসের জান অর্থাৎ কিনা প্রাণভোমরা। সমাজের মূলস্রোত থেকে নির্বাসিত অধুনা বাইজি লক্ষ্মীজানের গানের খুব নামডাক। তবু সে ফিরে যেতে পারে না তার ফেলে আসা সংসারে, কেবল হারানো পুত্রসন্তানকে একটিবার চোখের দেখা দেখার জন্য তাঁর মাতৃহৃদয়ে তুফান ওঠে। সেই পুত্র, বিপথগামী অভিভাবকহীন কিশোর কালোসোনা নয়নরঞ্জনের মধ্যেও নানা বিপরীতমুখী টান, সেও বড় মুনশিয়ানায় তৈরি হয়েছে লেখকের হাতে।

ঝুঁকি অবশ্য লেখক নিয়েছেন প্রায় প্রথমেই--মধুসূদন ও ওয়াজিদ আলিকে এক বৃত্তে এনে ফেলে। সমসময়ে কলকাতায় বিরাজ করতেন বটে তাঁরা, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব যে হয়েছিল এমন কোনো নথি কোনো দলিল দস্তাবেজ নেই। কাজেই, পরবর্তী ঝুঁকিগুলো লেখকের কাছে এবং পাঠকের কাছেও সহজতর হয়ে দেখা দিয়েছে। যখন লক্ষ্মীজানের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হচ্ছে মাইকেলের কিংবা লক্ষ্মীজান আবিষ্কার করছেন যদুভট্টকে।

কী অপরিসীম দার্ঢ্য বাংলা কবিতার চিরস্থায়ী রাজা, অতুলনীয় ও স্বরাট - এমএসডি অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তর! সিংহের মতো তাঁর দাপট আবার কখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ তিনি। ভগ্নস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের সাঁড়াশি চাপে হীনবল হয়ে পড়ছেন বটে, জীবনতরী টলমল করছে অহরহ, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য আদর্শ স্বামী কিংবা পিতা হয়ে উঠছেন না তিনি, তবু মাথা নোয়াচ্ছেন না কিছুতেই। দরকারে নিজের জীবনকেই বাজি রাখবেন, কিন্তু ছোটোমাপের কোনো ছাঁচের মধ্যে ধরা দেবেন না কিছুতেই। কবির কবি তিনি, তিনি বেঁচে থাকতেই সম্যক জানেন, বাংলা কবিতা যতদিন থাকবে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ততদিন পড়তেই হবে ভাবীকালকে। সমকালে তাঁর ধারদেনা যতই থাক, আসলে মহাকালই ঋণী থেকে যাচ্ছে তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভার কাছে।

অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এই উপন্যাস আসলে দালাল কালাচাঁদ, ঢাকা শহরের সাহাবাড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্ণধার নীলমণি আর মধুকবির চিরসুহৃদ মনমোহনের কাহিনিও। যারা হয়তো অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, মুখ্যচরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলার উদ্দেশ্যেই যারা আছে, কিন্তু যারা না থাকলে কাহিনির মর্ম যায় হারিয়ে। সে যতই শেষ প্রচ্ছদে লেখা থাকুক না কেন - 'দুই কবি ও কল্লোলিনী তিলোত্তমার কিসসা'।

আরেকভাবে, এই কিসসা আসলে ভারতীয় সঙ্গীতের একটা জার্নিও বটে। কমলাকান্ত রচিত শাক্তসঙ্গীত ‘যতনে হৃদয়ে রেখো/ আদরিণী শ্যামা-মাকে’ দিয়ে শুরু যে কথারম্ভ, ঢাকা-লখনৌ-কলকাতা-ঢাকা ঘুরে, ঠুমরি-নবাব রচিত পদ-পদাবলি-কীর্তন-গজলের বহুবর্ণ আসর হয়ে, কাহিনির নটেগাছ যখন মুড়োচ্ছে তখন ফিরে আসছে সেই কথারম্ভের গান - যতনে হৃদয়ে রেখো। উপন্যাসের বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও পরিভ্রমণ সাঙ্গ হচ্ছে, সেও যেন এক সম-এ ফেরা। তবু, লেখকের কলমে এতক্ষণ জ্যান্ত হয়ে ওঠা মানুষগুলি মাথার মধ্যে তবু্ও তো নড়াচড়া করতে থাকেন, গানের রেশও যেমন ফুরোয় না দীর্ঘক্ষণ। ‘যতনে হৃদয়ে রেখো’ - বুঝি বা লেখকও তার পাঠকের কাছে এই দাবিই পেশ করতে চান।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us