-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

Buy in India and USA

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

Cautionary Tales

BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

অরণ্যচারী মানুষের জীবনচর্যা ও পরিবর্তিত জীবনবোধের উপাখ্যান : পাঁচকাহানিয়া : আবৃত্তি দাশগুপ্ত

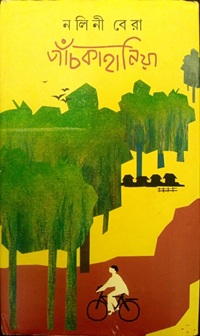

পাঁচকাহানিয়া— নলিনী বেরা; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা; প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০২১, বৈশাখ ১৪২৮, ISBN: 978-93-90902-44-6;

পাঁচকাহানিয়া— নলিনী বেরা; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা; প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০২১, বৈশাখ ১৪২৮, ISBN: 978-93-90902-44-6; পাঁচকাহানিয়া নামের একটি জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা অথবা পাঁচজন অরণ্যচারী মানুষের ভিন্ন জীবনচর্যা; নলিনী বেরা ‘পাঁচকাহানিয়া’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তারই নিখুঁত বর্ণনা। পাঁচকাহানিয়া ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল। আক্ষরিক অর্থে জঙ্গলমহল হলেও কেবলমাত্র জঙ্গলই নয়, ভেতরে আছে বেশ কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রাম--খেলাড়, পাঁচকাহানিয়া, বাঁশকুঠি, রাঙ্গিয়াম, জামসোলা, হাঁড়িমারি, নলদাম, খাসজঙ্গল, কালুয়াষাঁড়, পুখুরিয়া, বাঁশিয়াসোল, সিংধুই, বেনাসুলি, টটাসাহী, কদমডিহা, আম্ভিসোল, ভেলাইচটি ইত্যাদি। এই গ্রামগুলির চারপাশে চাঁদোয়া বিস্তার করে রেখেছে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি পাঁচকাহানিয়া। এই গ্রামে থাকা অরণ্যচারী, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনচর্যা জঙ্গলের বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের সামাজিক রীতি-রেওয়াজ থেকে শুরু করে ভাষা, লোকাচার, লোকউৎসব, লোকবিশ্বাস--সবকিছুই আস্বাদন ঘটায় এক নতুন জগতের। ঔপন্যাসিক পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা-বিহার সীমান্তের কাছাকাছি সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী সাঁওতাল, লোধা, ভুঁইঞা, কামার, কুমোর অধ্যুষিত গ্রামে বেড়ে ওঠার সুবাদে একাত্ম হতে পেরেছেন অনার্য ভারতবাসীর সঙ্গে। নলিনী বেরা তাঁর অসামান্য রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই উপন্যাসে সংযোগ স্থাপন করেছেন ‘আমাদের’ এবং ‘ওদের’।

ছয়ভাগে বিভক্ত এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিবরণ দিয়েছেন পাঁচকাহানিয়া জঙ্গলের নানাবিধ চেনা অচেনা গাছপালা ও পশুপাখির। জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা উপন্যাসের প্রথমেই পাঠকমনকে আবিষ্ট করে এক বুনো গন্ধে। শুধু তাই-ই নয়, জঙ্গলনিবাসী মানুষের বিনোদন ও নানা লোকউৎসবের কথাও জানা যায়। পাঁচকাহানিয়ার থানা নয়াগ্রামের পাশ কাটিয়ে গোপীবল্লভপুরের দিকে যাওয়া পিচ সড়কটির উল্লেখ মনে করিয়ে দেয় সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এ উল্লিখিত ‘পাক্কীর' কথা। এই সড়কের ডানদিকে সামান্য কিছুটা অগ্রসর হলেই পাঁচকাহানিয়া। ঔপন্যাসিক ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এর থেকে উদ্ধৃতি করে বলেছেন,

মোরাম রাস্তা ধরে ডাইনে আঁটারি-চুরচু লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে সামান্য কিছুটা অগ্রসর হলেই- ‘জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া’-

-উঁহু, জিরানিয়া নয়, জিরানিয়া নয়। এসে গিয়েছে পাঁচকাহানিয়া। পাঁচকাহানিয়া, পাঁচকাহানিয়া।

নলিনী বেরা পাঁচজনের বয়ানে পাঁচকাহানিয়ার অন্তর্গত গ্রামগুলির সামাজিক অবস্থা ও তার পাশাপাশি লোকজীবনের কথা বলেছেন। এছাড়াও তিনি কখনো বিচরণ করেছেন দরিদ্র, হতাশাগ্রস্ত খেতমজুরের মনের অন্দরে কিংবা কখনো কোনও ভরপুর যৌবনে মাতোয়ারা যুবতীর হৃদয়ের প্রেমবৈচিত্ত্যে। তাঁর কলমে মফস্বল থেকে জঙ্গলে চাকরি করতে আসা এক বিট অফিসারের হতাশার সমান্তরালে ডাইনি অপবাদে গ্রাম থেকে বিতাড়িত এক নারীর কথা সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া রয়েছে এক নাবালকের নিষ্পাপ স্বীকারোক্তি ‘আমরা কত গরীব!’ এবং এক সামাজিক বাধাপ্রাপ্ত অপূর্ণ প্রেমের নায়িকা ও তার মায়ের কথোপকথন,

-তবু ‘অজাতিয়া’ ব্যাপার। খুব জোর লাড়হাই করতে হবে। পারবি বিটি?

ফের মাথা ঝুঁকালাম-

-দাড়েআঞা্। পারব মা!

‘পাঁচকাহানিয়া’ উপন্যাসে বিট অফিসার ওরফে ফরেস্টার সুধন্যর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বাঙালির সুপরিচিত উপন্যাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ এর কথকের সঙ্গে,

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। প্রথম প্রথম ভাল চড়িতে পারিতাম না, ক্রমে ভালোই শিখিলাম। শিখিয়াই বুঝিলাম জীবনে এত আনন্দ আর কিছুতে নাই। যে কখনও এমন নির্জন আকাশতলে দিগন্তব্যাপী বনপ্রান্তরে ইচ্ছামত ঘোড়া ছুটাইয়া না বেড়াইছে, তাহাকে বোঝানো যাইবে না সে কি আনন্দ!

সুধন্য চরিত্রটি ঔপন্যাসিক যেন নির্মাণ করেছেন পাঠক ও পাঁচকাহানিয়ার ভিন্ন দুনিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে। পাঁচকাহানিয়া জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলোয় একজন গ্রামপ্রধান থাকা স্বাভাবিক ঘটনা। এমনই গ্রামপ্রধান হাড়াম মাঞ্জহির কথা জানা যায়। স্থানীয় ভাষায় ‘মাঞ্জহি’ বা ‘মাঝি’ অর্থ গ্রামপ্রধান। তিনি গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তাঁর বাড়ির অন্দরসজ্জা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর এবং অন্যান্য অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের শৌখিনতার পরিচয় খানিকটা হলেও পাওয়া যায়। তবে হাড়াম কেবলমাত্র গ্রামপ্রধানই নন, পাশাপাশি নানা জড়িবুটি ওষুধ প্রস্তুত করে কবিরাজ তকমাটিও তিনি লাভ করেছিলেন। আশেপাশের গ্রামেও তিনি যান চিকিৎসা করতে। এখানে গ্রাম্য কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় সুকুল মুর্মুর ছেলের চিকিৎসার নামে, যা পাঠককে মনে করায় ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে ভূতোর পরিবারের আধুনিক চিকিৎসার প্রতি অনীহাকে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক সমাজে প্রোথিত যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, আজ এত বছর বাদে সেইখানেই পুনরায় স্পটলাইট ফেলেছেন নলিনী বেরা।

এছাড়া গ্রামপ্রধান হাড়াম মাঞ্জহির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক ছুঁতে চেয়েছেন অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে মানুষের ভিনরাজ্যমুখী হওয়ার ঘটনাকেও। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কালীচরণ নামে এক সাধারণ গ্রামবাসীর। তাদের কথোপকথনে জানতে পারা যায় যে কালীচরণের স্ত্রী ও সন্তানেরা গ্রামে একশ দিনের কাজ করলেও বাকি দুশো পঁয়ষট্টি দিনের জন্য তারা যায় ঠিকাদারের কাজে অন্য রাজ্যে । তাদের কেউ যায় দুঃখে, আবার কেউ যায় মনের আনন্দে।

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সুরাট, রাজস্থান, কেরালা-কত কী নাম! আমাদের ছোটো ভাইটাও মাঝে মাঝে যাবার জন্য বিরিজ বিরিজ করে। সে গেলে আমাদের কৃষিকর্মটাই বা কে করবে!

শুধু কালীচরণই নয়, তাঁর সঙ্গে দেখা হয় প্রেমচাঁদ সরেনের ছেলে শুকচাঁদ সরেনের সঙ্গে। তারও মনের ইচ্ছা বোম্বাইতে গিয়ে কাজ করার। তার কাছে বোম্বাই শহরের ধারণা বলতে ‘ছিনেমা আর্টিস্ট শারুখ খান।’ পেটের তাগিদে সবাই চলে যায় গ্রাম থেকে মাইলের পর মাইল দুরের শহরে। নিম্নবর্গীয় বা সাবঅলটার্ন মানুষদের নিয়ে বেশিরভাগ সাহিত্য সৃষ্টি করা সাহিত্যিক নলিনী বেরার এই নির্দিষ্ট ঘটনাকে অবতারণা করার উদ্দেশ্যে আছে ভিনরাজ্যে পরিজন ছেড়ে থাকা শ্রমিকদের বাধ্যতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানো। তবে পাঠকের মনে হতে পারে উপন্যাসে এই আলোচনা একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। কেননা উপন্যাসে এই সংলাপ ও শেষে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লকডাউনের পরিণতি বর্ণনা ব্যতীত আর কোথাও ভিনরাজ্যে থাকা গ্রামবাসীদের নিয়ে কোনো আলোচনা তিনি করেননি। এমনকি লকডাউনের সময় গ্রামপ্রধান বা কালীচরণের পরিজনেরা ফিরে এসেছে কিনা, তাও তিনি উল্লেখ করেননি। এই ঘটনা উপন্যাসে একটি সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে।

‘পাঁচকাহানিয়া’ উপন্যাসের উপকাহিনিগুলির মধ্যে আছে এক অসহায় নাবালকের নিষ্পাপ প্রশ্ন। নাবালকটির নামকরণ ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন। এই নাবালক ছেলেটির একমাত্র পরিচয় সে এক দরিদ্র খেতমজুরের সন্তান। যখন তাদের জরিমানা দিতে না পারার সাজা স্বরূপ তাদের একঘরে করে দেওয়া হয় এবং তার বাবা গিরিধারী বাধ্য হয় প্রাণাধিক জমি বিক্রি করে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে তখন একমাত্র ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সে কিছু করতে পারে না তার নাবালকত্বের কারণে। কিন্তু সে অনুভব করতে পারে সমস্ত আঘাতকে। “আমরা কত গরিব” এই স্বগতোক্তি ধ্রুবপদ হয়ে ফিরে ধ্বনিত হয়েছে যা তার অসহায়তার।

উপন্যাসের আরেকটি উপকাহিনি নির্মিত হয়েছে এক ‘ডাঙ্গুয়া কুড়ী’ অর্থাৎ এক কুমারী যুবতীর বয়ানে। এই যুবতীর নামকরণও ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে তার নাম অপ্রাসঙ্গিক। তার যৌবন ও সৌন্দর্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পরবর্তীতে একটি কথোপকথন প্রসঙ্গে তার নাম জানা যায় মালতী। আম্ভিসোল গ্রামের বাসিন্দা এই যুবতীটি অবিবাহিতা এবং সেই কারণে বিয়ে করার জন্য গ্রামের অনেক পুরুষেরা তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। টটাসাহীর মদন সিং এর সঙ্গে তার সম্পর্ক টের পাওয়া যায়। মালতী তার মায়ের কাছে সবকিছু স্বীকার করে কিন্তু মদন সিং ও মালতীর সম্পর্ক পূর্ণতা না পাওয়ার কারণ তাদের জাতিগত ফারাক। জাতিবৈষম্যের কালো ছায়া থেকে রক্ষা পায়নি পাঁচকাহানিয়ার গ্রামগুলোও। মালতীর মা তাকে প্রহার করেন। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করতে পারেন না মালতীর ভালোবাসাকে। মালতীর দৃপ্ততার কাছে হেরে যান তিনি। কিন্তু সমাজ? সমাজ এই ঘটনায় রায় দেয়, “বে-জাত ছাড়! জাতের কাউকে সাঙ্গা কর। নাহলে মা মেয়ে তালহাট্ ছাড়।” অর্থাৎ, মদনকে বিয়ে করলে গ্রামছাড়া হতে হবে। মালতী আর তার মা চলে যায় এই আম্ভিসোল গ্রাম ছেড়ে। মালতী, যাকে উপন্যাসে মূলত নির্দেশ করা হয়েছে ‘ডাঙ্গুয়া কুড়ী’ বা কুমারী যুবতী হিসেবে, তার ‘কুমারী’ থাকার পরিচয়টাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের একমাত্র আলোকপাতের বিষয়। ভালোবাসার উর্দ্ধে জাত নামক ভয়ানক জুজুর জিতে যাওয়া কিংবা নারীমাত্রেই দাঁত নখ বের করা চিল-শকুনের শিকার, এই ঘটনা জঙ্গলমহল এলাকার একটি আদিবাসী অধ্যুষিত তস্য গ্রামের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ঘটনা রোজকার, আমাদের যাপনের সঙ্গে জড়িত। ইন্টারনেট ঘাঁটলে অথবা চোখ-কান খোলা রাখলে প্রায়শই আমাদের চারপাশে এই ঘটনা দেখা যায়। সমালোচনার শুরুতে যে ‘আমাদের’ এবং ‘ওদের’ সংযোগ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, নলিনী বেরা সেই কাজটি করেছেন মানসিকতার ভেতর থেকেও। শহরের আলো বাতাস যে গ্রামে প্রবেশ করে না তার সঙ্গে ঝাঁ চকচকে মাল্টিপ্লেক্সে ঠাসা শহরের ধূসর জগতের ফারাক খুব একটা যে নেই, এই কথাই চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেন সাহিত্যিক। তবে তিনি একপাক্ষিকভাবে কেবলমাত্র যুবতীটির মনের কথাই ব্যক্ত করলেন। যুবকের কথা সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তিনি কোথাও উল্লেখ করলেন না। তাদের ভালোবাসা আদৌ দ্বিপাক্ষিক ছিল কি না, এই প্রশ্নও পাঠকের মনে স্বাভাবিক কৌতুহলের উদ্রেক করে। এই অংশে তাঁর কৃপণতা পাঠকের কৌতুহলকে নিরসন করতে পারেনি।

মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে সমাজ চিহ্নিত করে তার ‘অসঙ্গতি’ হিসেবে। তাকে বুঝিয়ে দেয় যে সে সকলের চেয়ে আলাদা। আর তার সেই অসঙ্গতি যদি শারীরিক হয়, তবে তো কথাই নেই! তাকে ঘিরে চলতে থাকে নানা নেতিবাচকতা ও ফিসফাস। এই উপন্যাসে হেমলতাও তেমনই একটি ‘অসঙ্গতিপূর্ণ’ চরিত্র। সমাজের অশিক্ষার ফল কি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, তা হেমলতা প্রসঙ্গে আন্দাজ করা যায়। হেমলতার চোখ জন্মগতভাবে সবজেটে ধূসর রঙের। সেইকারণে ছোটো থেকেই তাকে বলা হত ‘বিড়ালাক্ষী’ অর্থাৎ বেড়ালের মত চোখ যার। গ্রামের লোকের ধারণা তার নাকি রাতের বেলা চোখ জ্বলজ্বল করে। কটা চোখের হেমলতা সবসময়ই তাদের কাছে অপ্রাকৃতিক জীব। এই কারণে ছোটো থেকেই হেমলতা আয়নায় নিজের চোখ দেখে অস্বস্তি বোধ করত। পরবর্তীতে তার স্বামী অত্যধিক মদ্যপানের কারণে মারা গেলেও গ্রামের লোকজন বলাবলি করে যে ‘বিড়ালাক্ষী’ হেমলতাই তার স্বামীকে মেরে ফেলেছে। উন্মত্ত গ্রামবাসী হেমলতাকে ডাইনি অপবাদ দেয় এবং জ্বালিয়ে দেয় তার ঘরবাড়ি। ‘বডিশেম’ শব্দবন্ধটির সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত হলেও এই সামাজিক ব্যাধি আজকের নয়। হেমলতার বারবার আয়না দেখে শিউরে ওঠা আসলে আমাদের এনে দাঁড় করায় একটি বিশাল আয়নার সামনে যেখানে আমরা উপলব্ধি করি আমাদের নিজেদের সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানতাবশত করা নানা শেমিং এর ঘটনাকে। অসঙ্গতি কি সত্যিই হেমলতা সহ অন্যান্য ‘শেমিং’ এর শিকার হওয়া মানুষের? না কি শেষে ডাইনি সন্দেহে হেমলতার বাড়িকে যারা জতুগৃহ বানিয়েছে এবং যারা প্রতিনিয়ত কোণঠাসা বানায় অন্য মানুষকে তাদের? ঔপন্যাসিক তাঁর নিখুঁত বয়ানে পাঠককে তা ভেবে দেখার পরিসর দিয়েছেন।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পুনরায় ফরেস্টার সুধন্যর বয়ানের মাধ্যমে একটি আবর্তন যেন সম্পূর্ণ করেছেন ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা। শুরু হয় করোনা বা কোভিড ১৯ নামক অতিমারির থাবা। চিন অথবা কলকাতা থেকে যার দূরত্ব যোজন যোজন দূরে, যেখানে গেলে নাকে ঝাপটা দেয় একটা জঙ্গলি গন্ধ, সেখানেও এড়াতে পারে না মাস্ক, গ্লাভস, সামাজিক দূরত্বের বিধিনিষেধ। কেউ জানেনা করোনা কী বা কেন? কেবলমাত্র একটা ভয় তাড়া করে বেড়ায় সবাইকে-

কে জানে কোনটা ঠিক- আমরা আদার বেপারী, জাহাজের কারবারে দরকার কী! সেই বলে না- রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

পাঁচকাহানিয়ার জঙ্গলেও সবাই মাস্ক, গ্লাভস পরে ঘুরে বেড়ায় অজানা আতঙ্কে। এরপর এল ২৪ মার্চ, ২০২০। মাত্র চারঘন্টার নোটিশে সারা দেশে লাগু হল লকডাউন যা কারোর কাছে স্রেফ ছুটি, আর কারোর কাছে বিভীষিকার সমার্থক। যেমন আমাদের উপন্যাসের কালীচরণ মাহাতো, শুকচাঁদ সরেন প্রমুখ আরো অনেকের কাছে। যাদের পরিজনেরা পেটের তাগিদে ভিনরাজ্যে থাকে, তাদের দুর্দশার কথা সকলেরই কমবেশি অবগত। রেললাইনে ক্লান্ত ঘুম, মালগাড়ির ঘর্ষণ, ছড়ানো ছিটানো কিছু দেহ, জামাকাপড় আর কয়েকটা রুটি। ব্যাস! ছবিটা এইটুকুই। তাতে কেউ কেউ মন্তব্য করে,

“মরল যারা তারা বেফালতু। রেললাইন তো রেলগাড়ি-মালগাড়ি চলাচলেরই জায়গা, কী আর ঘুমোবার জায়গা!”

পাঁচকাহানিয়ায় যারা যারা বাইরে ছিল, তারা কমবেশি সবাই ফিরে আসে। তবে এতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে ফেরার পরেও তারা ঘরের কাছে আটকে যায় গ্রামবাসীদের সংক্রমণের ভয়ে। তবে করোনা থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হলেও এইসময় বদল হল অন্তরের সামাজিক দুরত্বের। ছয় ফুট দুরত্ব মেনে চলতে গিয়ে পাঁচকাহানিয়ার মানুষেরা চলে আসে মনের কাছাকাছি। লকডাউন চলাকালীন ফরেস্টার সুধন্যর বদলি হয়ে যায় এবং গার্ড ডমন মাহাতো ও বাবুরাম হাঁসদার বাড়িতে সে যায় বিদায় সম্বর্ধনার আমন্ত্রণে। এমনসময় তার কাছে ছুটে আসে গ্রামগুলির প্রধানেরা। তাদের অনুরোধ যেন ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় গিরিধারী ও তাঁর পরিবার, মালতী, মালতীর মা আর হেমলতাকে। যাদের তারাই একসময় বিতাড়িত করেছিল গ্রাম থেকে, আজ তাদেরই ফিরিয়ে আনার আর্জি কারণ এই অতিমারি তাদের শিখিয়েছে একসঙ্গে বেঁধে থাকার মন্ত্র। তারা বলে, “মরি তো একসঙ্গে মরব-”

করোনা উত্তর সময়কালে রচিত এই উপন্যাসে সমকালের সমান্তরালে এসেছে শিকড়ে গাঁথা সংস্কার। বিশ্বজুড়ে অতিমারির কারণে বিপর্যস্ত মূলত শহর, মফস্বল ও খুব সীমিতভাবে গ্রামের মানুষের কথা, তাদের সামাজিক অবক্ষয় অথবা সামাজিক সম্প্রীতির কথা প্রত্যেকেই কমবেশি জানেন। কিন্তু ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল এলাকার তস্য গ্রামের অবস্থা কারোর অবগত নয়। নলিনী বেরা সেই কাজটিই করলেন এই উপন্যাসটির মাধ্যমে। তবে কোভিড-১৯ ও লকডাউনের কথা তিনি কেবলমাত্র একটি পরিচ্ছেদেই আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা আরও বিশদ হলে পাঠকবর্গের তৃষ্ণা মিটত। প্রথম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সুতোগুলি শেষে একজায়গায় মিলিত হয়েছে। ‘পাঁচকাহানিয়া’ নামটি কেবলমাত্র যেন একটি জঙ্গলের নাম নয়, একাধারে পাঁচজনের কাহিনিও বটে। অতিশয় দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা কষ্টকর জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে জুগিয়েছে লেখার রসদ। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বোহেমিয়ান জীবনযাত্রাও তাঁকে সাহায্য করেছে লেখার উপকরণ যোগাতে। নলিনী বেরা পাঁচজনকে প্রতিনিধি করে আসলে ব্যক্ত করেছেন নিম্নবর্গীয় সবাইকেই। বাদ দেননি তাদের লোকজীবনকেও। যেমন পাঁচকাহানিয়ার হাট, মোরগ লড়াই, জড়িবুটির ওপর প্রবল আস্থা, গ্রামের বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি কোনোকিছুই বাদ দেননি তিনি। বইটির লেখক পরিচিতিতে জানা যায় তাঁর প্রিয় ইচ্ছা হল চাপা পড়ে থাকা অনার্য ভারতবর্ষ যেন সমাদর পায়। তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণের ধাপ তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসে। তবে মাঝে মাঝে বেশকিছু আঞ্চলিক ভাষার ব্যাখ্যা না দেওয়ায় পাঠকের কাছে তা কখনো ক্লান্তিকর বোধ হয়। পাঠকের সুবিধার্থে পাদটীকা রচনা করলে এই ঘাটতি পূরণ হত। তবে পাঁচজনের পাঁচরকম কাহিনি, অরণ্যচারী মানুষজন, তাদের লোকজীবন, লোকবিশ্বাস, পরিবর্তিত জীবনবোধের কাহিনি এবং ঔপন্যাসিকের লেখনশৈলীর অসামান্য দক্ষতা পাঠককে মুগ্ধ করে তোলে।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us