-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

Buy in India and USA

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

Cautionary Tales

BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

সন্দীপন পাঠশালা: শতাব্দী পেরিয়ে ফিরে দেখা : মৌসুমী ভট্টাচার্য্য

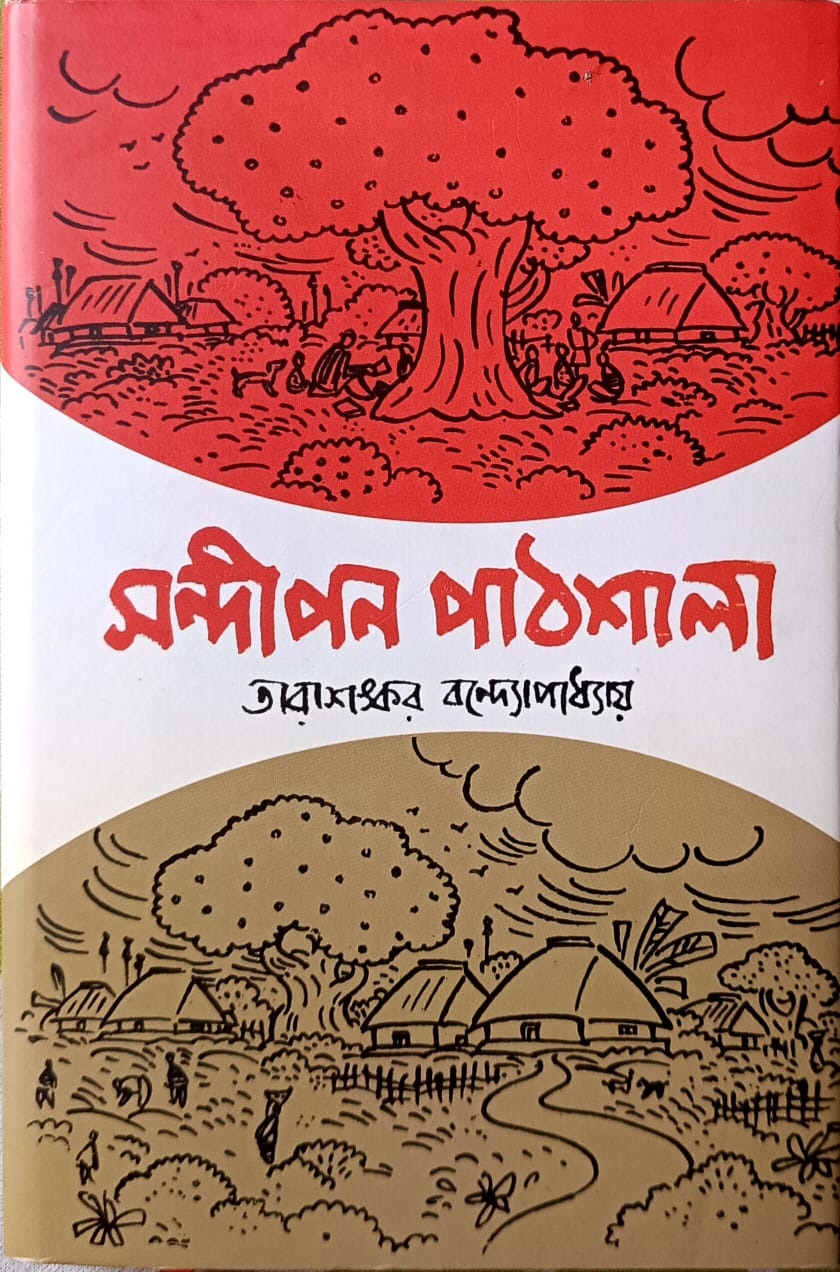

সন্দীপন পাঠশালা — তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রচ্ছদ- পার্থ দাশগুপ্ত; প্রকাশক- মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা- ৭০০০৭৩; প্রথম প্রকাশ- ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; দ্বাদশ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪৩০; ISBN: 978-81-72936-36-5

সন্দীপন পাঠশালা — তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রচ্ছদ- পার্থ দাশগুপ্ত; প্রকাশক- মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা- ৭০০০৭৩; প্রথম প্রকাশ- ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; দ্বাদশ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪৩০; ISBN: 978-81-72936-36-5

।।১।। ‘পালকির গান’-এ সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন ‘পাঠশালাটি দোকান ঘরে, গুরুমশাই দোকান করে’। অপুর পাঠশালাও অনেকটা এরকমই ছিল। বিভূতিভূষণের মানসপুত্র অপুকে যখন পাঠশালায় পাঠান তার মা-বাবা, অপুর খুব অভিমান হয়েছিল। সে জানত, কেবল যারা দুষ্টু আর ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়া করে, তাদেরই পাঠশালায় পাঠানো হয়। সে তো মোটেই তেমনটি নয়, তবে কেন তাকে যেতে হবে! প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের দেয়াল-দরজাহীন পাঠশালায় প্রথম দিন ভয়ে মুখ নিচু করে অনেকক্ষণ বসে ছিল অপু। তারপর একসময় সে মুখ তুলে দেখল গুরুমশাই দাঁড়িপাল্লায় সৈন্ধবলবন ওজন করে কাকে যেন দিচ্ছেন। বেচাকেনায় ব্যস্ত গুরুমশাই। সেই সুযোগে কোনও পড়ুয়া পাততাড়ির তালপাতা চিবোচ্ছে, কেউ বা শ্লেটে কাটাকুটি খেলছে। শিক্ষার অন্যতম উপকরণ সেখানে বেত। পাঠশালার ছবিটা গোটা উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগ জুড়ে মোটামুটি এমনই ছিল। বিভূতিভূষণের প্রায়-সমসাময়িক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সন্দীপন পাঠশালা’ যে আকারে-প্রাকারে কিছু আলাদা ছিল তা নয়। তবে বহিরঙ্গের মিল থাকলেও অন্তস্থলে তা হয়তো অনেক গভীর অনুভুতি দাবী করে, আদায় করে মরমী পাঠকের নিঃশর্ত পক্ষপাত। পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসের সময়কাল আজ থেকে একশো বছর আগে। শতাব্দীর পরিক্রমায় ফিরে দেখতে সাধ হয় সেই সময়টাকে। পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়, সমান্তরাল সময়ের স্রোতে বয়ে চলেছে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, বা বৃহত্তর সমাজ, একশো বছরের উজান-ভাটিতে কতটা পলি জমেছে তার চলন পথে! পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের সামাজিক অবস্থানের নিরিখে কোথায় দাঁড়িয়ে আজকের শিক্ষকসমাজ!

সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর নামেই সীতারাম পাল তার পাঠশালার নাম দেয় ‘সন্দীপন পাঠশালা’। সীতারাম নাম দিয়েছে বলা অবশ্য ভুল হবে। আসলে নামটি দেন রত্নহাটার জমিদার বাবুর বড়ছেলে ধীরানন্দ মুখোপাধ্যায়, সীতারামের ‘ধীরা বাবু’। পৌরাণিক এই নামটি ভারি পছন্দ হয় সীতারামের। চাষীর ছেলে সীতারাম। বংশে লেখাপড়ার চল নেই। চাষবাস করলে যথেষ্ট সচ্ছল ভাবেই জীবন কেটে যেত। কিন্তু না, তার বাসনা লেখাপড়া শিখে ‘চাষার ব্যাটা’র পরিচয় থেকে উত্তরণ। সমাজের বর্ণবিভাজনের সঙ্গে মিশে আছে সম্মানের স্তরায়ন। চাষার ছেলে হয়ে জীবন কাটানোর মধ্যে সচ্ছলতা আছে, সম্মান নেই। তা সে টের পেয়েছিল ছোট বয়সেই। তাই লেখাপড়া শিখে গুরুগিরি করার সাধ সীতারামের জীবনের চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে।

মা-মরা ছেলেকে বাপ-মায়ের স্নেহ একাই উজাড় করে দিয়েছেন বাবা রমানাথ। ইংরাজীতে কাঁচা বলে সীতারাম জেদ ধরে হুগলীর নর্মাল স্কুলে পড়বে। অনেক কষ্টে সে বাবাকে রাজি করায়। কিন্তু দু-দুবার ব্যর্থ হয়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। পণ্ডিত হওয়ার স্বপ্ন কি তার অধরাই থেকে যাবে! চাষীর ছেলে হয়ে জীবন কাটানোই কি তার ভবিতব্য! হাল ছাড়ে না সীতারাম। নিজের গ্রামে তার জ্যাঠতুতো দাদা পাঠশালা খুলেছেন। দাদার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ। পাশের গ্রাম রত্নহাটায় জমিদার বাবুদের বাড়ির দুই নাবালক শিশুকে পড়াবার সুযোগ করে দেন জ্ঞাতিস্থানীয় কানাই কাকা। সীতারামের জীবনে এ এক নতুন ভোর । বিধবা রানিমা’র স্নেহ তাকে মাতৃস্নেহের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। তাঁর সংস্কারহীন উদার মানসিকতা, আপোষহীন নৈতিকতা এবং দূরদর্শিতা মুগ্ধ করে সীতারামকে। রানিমা থেকে তিনি সীতারামের ‘মা’ হয়ে উঠলেন। তাকে চমৎকৃত করে জমিদারের বড়ছেলে ধীরাবাবুর ব্যক্তিত্ব ও মেধা। নর্মাল স্কুল ফেল করা সীতারাম দুই শিশুর গৃ্হশিক্ষকতা করতে এসে অবিরত শিক্ষিত হয়ে ওঠার পাঠ নিতে থাকে এই প্রগতিশীল পরিবারটির কাছে। যে শিক্ষা তাকে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে শেখায়, যে শিক্ষা তাকে আপোষহীনতার মন্ত্র শেখায়।

।।২।। রানিমার আনুকুল্যে সীতারাম রত্নহাটায় পাঠশালা খোলে। সে উঁচু জাতের সম্পন্ন পরিবারের সন্তানদের ছাত্র হিসেবে পাওয়ার আশা করে না। যারা সমাজের তথাকথিত ছোট জাতের, যাদের আর্থিক সঙ্গতি কম, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে যাদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়, তাদের নিয়েই সে তার পাঠশালা খুলতে চায়। কিন্তু চাষার ছেলের পন্ডিত হওয়ার সাধ বড় গাত্রদাহের কারন হয় সমাজের মুরুব্বিদের। তারা কারণে অকারণে হেয় করে তাকে। বার বার ভেঙে দেয় তার পাঠশালা, চুরমার করে দেয় তার স্বপ্ন। বার বার শুরু করে সীতারাম। ভরসা যোগান ধীরাবাবু। ধীরাবাবুর আস্থা সীতারামকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। একসময় ধীরাবাবু কলকাতায় রাজবন্দী হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের খবরে সীতারাম পাঠশালা বন্ধ করে ছুটে যায় মা’র কাছে। এ খবর যতটা গৌরবের, ততটাই দুশ্চিন্তার। কিন্তু মাকে অবিচল দেখে সীতারাম বুঝতে পারে, ধীরাবাবুর ব্যক্তিত্বের জোরের উৎস কোথায়! এদিকে ধীরাবাবুর গ্রেপ্তারীর খবরে পাঠশালা বন্ধ করার অপরাধে সন্দীপন পাঠশালায় হামলা হয়, বন্ধ হয়ে যায় সরকারি অনুদানও। পাঠশালা তুলে দেওয়ার ফতোয়া আসে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। ঝামেলা এড়াতে অভিভাবকেরাও ছেলেদের পাঠশালায় আসা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বন্ধ হয়ে যাওয়া পাঠশালাকে গাছতলায় নতুন করে শুরু করার কাজে সবচেয়ে উৎসাহী হয় পড়াশোনায় সবচেয়ে অমনোযোগী আর দুষ্টু ছাত্র আকু। সীতারামের কাছে এ-ও এক বিশাল বড় শিক্ষা। যাকে সে সবচেয়ে অপছন্দ করত, যাকে পাঠশালা থেকে বিদায় করতে পারলে সে খুশি হতো, সেই আকুই সীতারামকে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি যুগিয়েছে। নিজের মা’র কাছ থেকে আঠা বানিয়ে এনে আকু দিনভোর ছেঁড়া ম্যাপ জুড়েছে, ভাঙা গ্লোব জোড়া লাগিয়েছে। ছেলেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পাঠশালায় ডেকে এনেছে। সন্দীপন পাঠশালা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাবুদের বাড়ির নায়েব হওয়ার লোভনীয় প্রস্তাবও হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছে সীতারাম। ‘সন্দীপন পাঠশালা’ তার স্বপ্ন, তার পৈতৃক ভিটের মতো, যাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না।

একসময় তার পাঠশালার পড়ুয়ারা ছাত্রবৃত্তি পেয়েছে। নামমাত্র হলেও সন্দীপন পাঠশালা আবার সরকারি অনুদান পেয়েছে। সমান্তরাল বয়েছে তার ব্যক্তিজীবনও। তার স্ত্রী মনোরমা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। পাশের স্কুলে শহর থেকে আসা এক শিক্ষিকা সীতারামের তরঙ্গহীন জীবনে ঢেউ তুলেছে। আগাগোড়াই অনুচ্চারিত থেকে গেছে সীতারামের সেই ভালোলাগা। শিক্ষিকাও কোনোদিন টের পাননি সীতারামের গোপন মুগ্ধতার কথা। শুধু জেগে থেকেছে সীতারামের অপরাধবোধ, তার স্ত্রী মনোরমার প্রতি। ওদিকে ধীরাবাবুও কলকাতায় এক শিক্ষিকাকে বিয়ে করেন। অন্যজাতের পুত্রবধুকে মেনে নিতে পারেননি তাঁর মা। সীতারামের কাছে সে-ও এক বড় ধাক্কা। এত উদার মনের মানুষ হয়েও বর্ণপরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না মা!

ধীরাবাবু বরাবর স্নেহ করেছেন সীতারামকে। লেখক ধীরানন্দ সীতারামের জীবনী লিখতে চান। তাই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনের মধ্যে সাজিয়ে নিতে থাকে সীতারাম। সে ডায়েরি লেখে। যেদিন মণিবাবু তাঁর নাতিকে নিয়ে এলেন সন্দীপন পাঠশালায় ভর্তি করাতে সে দিনটার কথা প্রথম ডায়েরিতে লিখে রাখল সীতারাম। এই মণিবাবুই সন্দীপন পাঠশালা তুলে দেওয়ার জন্যে তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সদব্যবহার করেছেন একসময়। আজ সীতারামের বড় জয়। জাত, ধর্ম, সঙ্গতি, এবং আভিজাত্যের ভেদাভেদ মুছে গেল সন্দীপন পাঠশালার হাট করে খোলা দরজায় এসে।

এরপর তারাশঙ্কর অনেকগুলো ঘটনার পরম্পরা ছুঁয়ে গেছেন খুব দ্রুত। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সন্দীপন পাঠশালা সরকারি স্কুলে উন্নীত হয়েছে। এককথায় সন্দীপন পাঠশালার মৃত্যু হয়েছে। মনোরমা অনেক অভিমান নিয়ে চলে গেছে না-ফেরার দেশে। একমাত্র মেয়ে রত্না স্বামীকে হারিয়ে সীতারামের কাছে ফিরে এসেছে। কর্মহীন সীতারাম হারিয়েছে চোখের দৃষ্টি। তার কল্পনায় এখনও সন্দীপন পাঠশালার ঘন্টা পড়ে, পাঠশালা বসে, ছুটি হয়। একদিন ধীরাবাবু আসেন। তাঁর হাতে ডায়েরিখানি তুলে দেয় সীতারাম। শুধু দুখানি কথা লেখা হয়নি। লিখতে পারেনি সে। এক, সেই শিক্ষিকার প্রতি তার ভালোলাগা আর দুই, ধীরাবাবুর একখানি বই সে পড়বে বলে বাড়ি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ফেরৎ দেয়নি। দুচোখে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে যেন ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল সীতারামের চোখে। এই দুই ভার যেন নিমেষে লাঘব হল, ধীরাবাবুকে বলতে পেরে। আর কোনও আক্ষেপ নেই সীতারামের। মুক্ত সে। আর সেই অবসরে তাকে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন ধীরাবাবু। এক সদগোপ চাষার ছেলের আদর্শ গুরুমশাই হয়ে ওঠার যাবতীয় চড়াই উৎরাই-এর খবর যে মানুষটি রাখতেন, তিনি ধীরাবাবু। সীতারামের নিখাদ হৃদয়ের অতলের তল পেয়েছিলেন একমাত্র ধীরাবাবুই।

।।৩।। একুশ সালের আড়াই দশকে পৌঁছে যদি সন্দীপন পাঠশালা খুঁজতে যাই, তবে হয়তো সেই পরম্পরার কিছু ভগ্নাংশ চোখে পড়বে। সরকারি স্কুল বোর্ডের অধীনে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের জীবিকার অনিশ্চয়তা নেই। অন্তত কিছুকাল আগে অবধি ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই সরকারি শিক্ষাক্রমে ছাত্র ভর্তির হারের দ্রুত পতন নতুন করে স্কুলগুলির অস্তিত্বের সংকটের আভাস দেয় বৈকি! সীতারামের সন্দীপন পাঠশালা যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে বার বার। আজ হয়তো জাতিভেদ প্রথার দাপট কমেছে, নির্মূল হয়েছে বললে মিথ্যাচার হবে। শিক্ষক হওয়ার পথে সামাজিক বা জাতিগত পরিচয় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং সর্বাত্মক উন্নয়নের ধারণার বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়া শ্রেনির জন্যে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দেয় রাষ্ট্র। আজকের সীতারামরা মেধা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি পায়, প্রশংসিত হয় তাদের ছকভাঙা প্রচেষ্টার প্রদর্শনে। অন্তত সামাজিক ভাবে। তবে রাষ্ট্র যদি তাতে কোনও অশনি সংকেত দেখে, তবে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে দু-বার ভাবে না। ধীরাবাবুর গ্রেপ্তারির খবরে সীতারামের পাঠশালা বন্ধ করা কিংবা দেওয়ালে গান্ধীজির ছবি টাঙানোর অপরাধে যেমন সাজা পেতে হয়েছিল সন্দীপন পাঠশালাকে, তার সমান্তরাল ভুরি ভুরি উদাহরণ ছড়িয়ে আছে আজকের সমাজেও। সরকারি নির্দেশের বাইরে গিয়ে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি ছাত্রস্বার্থে কোনও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা দ্রোহিতা বলেই ধরে নেয় রাষ্ট্র। শহরের রাজপথে বসে থাকা চাকরি হারানো মুখগুলো হাজার হাজার সীতারামের ছবি হয়ে ওঠে। কালো তুলির টানে বিষন্নতার ছবি আঁকে রাষ্ট্র। শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে অবসন্ন সীতারামেরা।

তবে একটা ব্যাপারে সেদিনের সন্দীপন পাঠশালাকে ছাপিয়ে গেছে আজকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। তা হল মেয়েদের উপস্থিতি। সন্দীপন পাঠশালা জুড়ে আছে কেবলই ভালো-মন্দ-দুষ্টু-মেধাবী ছেলের দল। নেই কোনও ছাত্রী। সেই পক্ষপাত থেকে আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছে। এবং কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি লিঙ্গ ভারসাম্যের পাল্লাটিকে তাদের দিকেই ভারী করে দিচ্ছে, এমন উদাহরণও বিরল নয়। হয়তো সে কারণেই সহজ হয়েছে দুই লিঙ্গের মধ্যে বন্ধুত্বের আবহটি। আর তাই শুধু কাউকে ভালোলাগার অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় না অপরাধ বোধ, যা সীতারামের বুকে আজীবন পাষাণ হয়ে জমে থেকেছে।

ধীরাবাবুদের কি দেখা মেলে আজকের সমাজে! মেলে বৈকি! বার বার মেলে। গেল বছরের আগস্টে গর্জে উঠেছিল যে ডাক্তারদের দল, রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে বাজি রেখেছিল নিজেদের ভবিষ্যত, তাদের মধ্যে কি ধীরাবাবুদেরই ছায়া দেখি না! যেসব সমাজ কর্মীরা রাষ্ট্রের চোখ রাঙানির তোয়াক্কা না করে নিরলস কাজ করে চলেন নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষদের অধিকার রক্ষার তাগিদে, পরিণামে যাদের ঠাঁই হয় গরাদের ওপারে তারাও কি ধীরাবাবুর প্রতিচ্ছবি নন! সারা দেশের জেলখানায় কত সমাজকর্মী বিনা বিচারে বন্দী আছেন সেই তথ্য আপনি চাইলেই দেখে নিতে পারেন। দুর্বলের ক্ষমতায়নের দায়িত্ব যারা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়, রাষ্ট্র সেই ধীরাবাবুদের ভয় পায়! আজও।

তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের পাঠশালাটিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখার যন্ত্রনা কম নয়। সীতারাম সে যন্ত্রনা বুকে নিয়ে শেষ জীবনে পৌঁছোয়। সে জিতেছে না হেরেছে সে হিসেব অবান্তর। বরং হার-জিতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে যে জীবনবোধ, তারই উদযাপন করে সময়। নিজের লেখা ডায়েরি কিছু ঘটনার তাৎক্ষণিক সুলুক দেয় মাত্র। ডায়েরিতে যে ক’টি কথা লেখা হয় না, যা শুধু আড়ালে ধীরাবাবুকেই বলা যায়, একান্তে, তারই মাঝে তল মেলে সীতারামের স্বচ্ছ হৃদয়ের অতল গভীরতার। এক আদ্যন্ত সোজাসাপটা সৎ মানুষের যাপনগাথার কাছে নমস্কার জানায় তারই পরম শ্রদ্ধার ধীরাবাবু। পাঠশালার এক পণ্ডিতমশাই এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী-বা পেতে পারেন! আমাদের সকলেরই হয়তো শিক্ষা জীবনের পথের বাঁকে কোনও না কোনও সীতারাম পণ্ডিতের সাথে দেখা হয়েছে। যারা গড়ে দিয়েছেন আমাদের জীবনবোধ, নিঃশব্দে যা বয়ে চলেছে প্রজন্মের পরম্পরায়। তফাৎ এটাই যে, ধীরাবাবুর মতো আমরা ফিরে আসি না সেই বাতিস্তম্ভটির কাছে। আমরা ধীরাবাবুর মতো দুহাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে উঠতে পারি না আমাদের জীবনের সীতারাম পণ্ডিতমশাইদের উদ্দেশ্যে।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us