-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

Buy in India and USA

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

Cautionary Tales

BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | প্রবন্ধ

Share -

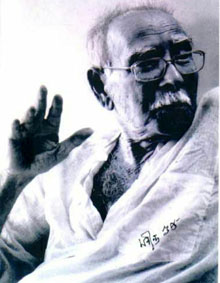

কথাশেষ : রুশতী সেন

নেংটি যখন লিখছেন মণীন্দ্র গুপ্ত, তখন তাঁর শরীর খুব খারাপ। শিলাদিত্য পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় ওই উপন্যাস পড়তে পড়তে ভেবেছিলাম, এত অশক্ত শরীরে লেখা সম্ভব এমন গদ্য! লৌকিক আর অলৌকিকের এমন অনির্বচনীয় মেলবন্ধন ঘটালেন কেমন করে? আজ বুঝি, ও-উপন্যাসে ছিল পথের শেষের কথা, লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গানের কথা। জীবিত আর মৃত আত্মজনদের সঙ্গে নেংটির পুনর্মিলনের পরম লগ্নে বরিশালের জাহাজঘাটা আর সন্ধ্যা নদীর উদ্দেশে, গৌরনদী গ্রামে দাদুর বাঁশবনের দিকে ওই যে আকাশযাত্রা, সে কি আদতে বিদায় নেওয়া জীবনভর সৃজনের দীর্ঘ পরিক্রমা থেকে? নেংটি যে আমাদের রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ! উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সে-পরিচয় দেওয়া আছে। তাই তো জোৎস্না আর ঘুম ভরা শেষের পৃষ্ঠায় আনন্দের বদলে কান্নার প্রক্ষেপ। এই কি তবে অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি উৎসব?

নেংটি যত তার জীবনের মোড়ক খোলে পাঠকের সামনে, মণীন্দ্র গুপ্তের উপন্যাস সংগ্রহ (অবভাস, ডিসেম্বর ২০১৮, ৩২৫ টাকা)-র ভূমিকায় লেখা দেবারতি মিত্রের সেই কথাটি ততই অমোঘ থেকে অমোঘতর হয়ে ওঠে —‘…বাস্তবকে কল্পনায় রূপান্তরিত করবার জাদু … হাতের মুঠোয় খেলা করছে’। এ-খেলা এমনই অননুকরণীয়, যে, নেংটি-র অংশবিশেষের পুনর্কথনকে আমাদের উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতার নিরিখে কেমন জোলো লাগে। পাঁচশো বছরের পুরনো জাহাজ আর তার ছন্নমতি বুড়ো ক্যাপ্টেন যেমন সত্যি, ঠিক তেমনই সত্যি কোনকালে মরে যাওয়া ঠাকুমা চিন্তামণি আর মা রুণুর জীবিত জগতের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত আদান-প্রদান। পূর্বোক্ত ভূমিকায় সার্থক বলেছিলেন দেবারতি মিত্র যে, এদের অস্তিত্ব অলীক নয়, অতিলৌকিক। না-হলে কি জানা যেত, ভূতেদের আত্মসম্মানবোধ মানুষের তুলনায় হাজারগুণ বেশি? চিন্তামণি পুত্রবধূকে নিয়ে শ্বশুরের ভিটে-সংলগ্ন বাঁশবনে ক’টা দিন থাকতে এসে যখন জানলেন যে, তাঁর স্বামী বলাইমোহন দাশগুপ্ত কর্মকার রমাকান্তকে সে-বন বেচে দিয়েছেন, অপরের মাটি আশ্রয় করে প্রবীণা চিন্তামণি এক মুহূর্তও সেখানে থাকেন না। কিন্তু যাওয়ার আগে ‘ঠাকমা তাঁর কালো রোগা দুটি আদুল স্তন বার করে নেংটিকে মিছিমিছি দুধ খাওয়ালেন’ (উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ-২২৪)। আর ভূতেদের মানী যাত্রার বর্ণনায় লেখা হলোঃ

রুণুমার হাত ধরে ঠাকমা যাবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন। কনে-দেখা আলো আর বিজয়াদশমীর আকাশের আলো যেন মেশামিশি হল। দুখানা হালকা সোনালি মেঘ আকাশ পেরিয়ে মহাকাশের দিকে ভেসে যাচ্ছে। (ওই)।

কিন্তু জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব, দূতাবাসের মানী চাকুরে, সার্বভৌম দেশের রানি এলিজাবেথের দয়িত, সেই সুবাদে রাজ-সংগ্রহের তত্ত্বাবধায়ক এবং অবশ্যই রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ নেংটিমোহন, তার রানি-স্ত্রী, অনেকদিন পরে খুঁজে পাওয়া নেংটির অধুনা-ভিখিরি দাদু আর কামিনীমা সহযোগে ক্যাপ্টেন গোমেজ চালিত জাহাজে (আসলে প্রাকৃতিক আকাশযানে) কোনকালে মৃতা ঠাকুমা-মা যখন বাঁশবনে, অর্থাৎ দেশের মাটিতে ফিরছেন, রুণুমা চিন্তামণিকে মনে করাতে চায়, ও বাঁশবন রমাকান্ত কামারের। ঠিকই তো! মান-সম্মানের বালাই মেনে, পরের মালিকানাধীন ওই বনে বসত করার মর্জি একদা ছিল না চিন্তামণির! কিন্তু তখন দেশ ছিল পরাধীন, ভারতবর্ষ ছিল আস্ত। আজ চিন্তামণির অতিলৌকিক যুক্তি বলেঃআর রমাকান্ত কামার! পাকিস্তান হবার পরই সে পালিয়েছে। এখন মোল্লা নাসিরুদ্দিন সে বাড়ি বাঁশবন জবরদখল করেছে। জবরদখলের উপর জবরদখল। এ তো বীরের কাজ। এতে দোষ নেই।

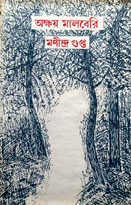

(উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ-২৪৯)। ওই যাত্রা ভূতেদের সহায়তা ছাড়া, অমন জ্যোৎস্না ছাড়া বুঝি অসম্ভব ছিল। একদা পশুচিকিৎসক, অধুনা অন্ধ ভিখিরি বলাইবাবুর পৈত্রিক ভিটের বাঁশবন আজ ভারতের বাইরে, বাংলাদেশে। সেই ভিটের দিকে, বনের দিকে যাত্রা নাকি আসলে আকাশপথে! কল্পনার এই বিচ্ছুরণে উপন্যাস শেষ। যেন প্রাক্-ইতিহাস, ইতিহাস আর সাম্প্রতিকের গ্রন্থনায় এতটুকু খামতি নেই। আবার সে গ্রন্থন বিনিসুতোর মালার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত।মণীন্দ্র গুপ্তের আখ্যানধর্মে এ কোনো নতুন কথা নয়। পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান (১৯৯৮), জনমানুষ ও বনমানুষ (২০০৩) থেকে উল্টোকথা (২০১০) পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধের বইগুলোর শোক-তাপ-বিষাদ যেন নিহিত আছে নেংটিমোহনের জীবনকথায়। আর অবশ্যই আছে অক্ষয় মালবেরি, বিশেষত তার প্রথম পর্ব। জলার ধারে গোসাপের ভয়ে ভীত নেংটিকে যখন গোয়ালাপাড়ার কামিনী রক্ষা করে, সেই নেংটির চলাচল, আনন্দ, ভয়-ভীতি কি পাঠককে ফিরিয়ে দেয় না অক্ষয় মালবেরি-র বালকটির স্মৃতি? উপন্যাস সংগ্রহ-র ভূমিকায় সেই যে বলেছিলেন দেবারতি মিত্র, ‘এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর অতীত অনন্তে প্রসারিত আদি বিষয়গুলি তাঁর উপন্যাসে এসেছে, সেখানে অনুভব করা যায় লেখকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার স্পর্শ’। তার মধ্যে কৌতুকেরও কি অন্ত আছে? সমকালীন আঁধারের নিশ্ছিদ্র অবয়বকে বাস্তবিক কল্পনায় আর কাল্পনিক বাস্তবে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর তৃতীয় উপন্যাস আলতামসী-তে (শিলাদিত্য সেপ্টেম্বর ২০১৬; ‘সংযোজন, শিলাদিত্য এপ্রিল ২০১৮)। তার আগের বছর লিখেছেন নুড়ি বাঁদর (শিলাদিত্য সেপ্টেম্বর ২০১৫; গ্রন্থাকারে নভেম্বর ২০১৬, অবভাস)। আলতামসী একটি কল্পিত রেলওয়ে স্টেশনের একটি টেকনিক্যাল স্কুলের প্রিন্সিপালের বয়ানে গ্রথিত। উপন্যাসের একেবারে গোড়াতেই আছেঃ

সব চরিত্রই কাল্পনিক … ‘আমি’ও আমার কল্পনা।

এমন কোনো আগাম সতর্কীকরণ নেংটি-তে নেই। থাকাটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যেত? আলতামসী বা নেংটি-র আখ্যানকারের মাত্রাজ্ঞান ছিল জবরদস্ত। তিনি জানতেন, ওই যে সকালবেলা ইক্ষুগুড় দিয়ে ছোট এক ধামা মুড়ি খেয়ে নেংটি মজা পুকুরের পাড়ে ডাহুকের বাচ্চাদের খুঁজতে যায় (ওই, পৃ-২১২) বা আষাঢ় মাসের মেঠো ব্যাঙের মতো উপুড় হয়ে বিছানা আঁকড়ে ঘুমোয় (ওই, ম পৃ-২১৫-১৬), সেই নেংটি পাঠককে অক্ষয় মালবেরি-র কথকের কাছে ফিরিয়ে দেবেই দেবে। কিন্তু আমাদের মতো মধ্যমানের পাঠক খুবই সম্ভব পুরো বুঝি না, বাস্তবকে কল্পনায় রূপান্তরে এই লেখকের সিদ্ধির স্বরূপ। অক্ষয় মালবেরি-র কথক যে কিছুতেই পুরোপুরি নেংটি হতে পারে না, আবার মণীন্দ্র গুপ্তের আত্মকথার ওই বালককে ছাড়া যে নেংটির নির্মাণ অসম্ভব, এই দুই জটিল সত্যের টানাপোড়েন বহন করে সাহিত্যপাঠের মগ্নতা খুঁজবেন, এমন পাঠক আর ক’জন পেয়েছেন মণীন্দ্র গুপ্ত? না-পাওয়ার ক্ষোভ সরবে লালন করার মানুষ তিনি ছিলেন না। হয়তো তাই নেংটিকে নিয়ে পাঠকের জন্য অমন কোনো টীকা তিনি লেখেননি।

গত উৎসব সংখ্যায় একটা বাঁদরের গল্প লিখেছিলাম। পড়তে শুরু করেই সবাই বললেন, এ বাঁদর তো আপনিই। এ রকম পাঠবিভ্রান্তি যাতে আবারও না ঘটে তাই সত্যি কথাটা আগেভাগেই বলে রাখলাম। (উপন্যাস সংগ্রহ পৃ-১৫৭)। অক্ষয় মালবেরি–র পরতে-পরতে উনিশ বছরে প্রয়াত, দশ মাসের ছেলের জন্য কোন স্মৃতির রেশ না-রেখে চলে যাওয়া তাঁর গর্ভধারিণী মা, তাঁর স্বনির্বাচিত ছোট মা, তাঁর দাদু- ঠাকুমার জীবন-মরণ যে নৈর্ব্যক্তিক আর্তিতে গেঁথেছিলেন মণীন্দ্র গুপ্ত, তা কি পাঠকের স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করে না, যখন তিনি নেংটি উপন্যাসে পড়েন জীবিত বলাইমোহন আর মৃত চিন্তামণিকে, রুণুমাকে? আত্মকথা অক্ষয় মালবেরি-তে ‘ঐ ঘরের মা’ একটুখানি পরিসরে যদি অমন জ্বলজ্বল না-করতেন, তবে কি বালবিধবা গোয়ালিনী অর্থাৎ আমাদের নেংটির কামিনীমায়ের নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষায় পাঠকের প্রাণটা অতখানি মোচড় দিয়ে উঠত? ‘ঐ ঘরের মা’ নেংটির নির্মাতাকে বুকের দুধ খাইয়েছিল, নিজের ছেলের সঙ্গে ভাগ করে। আর কামিনী? কেমন করে সে উপন্যাসের শেষ যাত্রায় শামিল হলো? হ্যাঁ, বলাইমোহনের প্রতি কামিনীর অনুভব-অভিমান নিশ্চয় তার প্রত্যক্ষ হেতু। কিন্তু কেমন করে সেই প্রত্যক্ষে পৌঁছল কামিনী? বাপ-মা মরা অবোধ নেংটির দেখভালের দায়িত্ব পেয়ে কী হলো তার? নেংটি-তে আছেঃ

অক্ষয় মালবেরি–র পরতে-পরতে উনিশ বছরে প্রয়াত, দশ মাসের ছেলের জন্য কোন স্মৃতির রেশ না-রেখে চলে যাওয়া তাঁর গর্ভধারিণী মা, তাঁর স্বনির্বাচিত ছোট মা, তাঁর দাদু- ঠাকুমার জীবন-মরণ যে নৈর্ব্যক্তিক আর্তিতে গেঁথেছিলেন মণীন্দ্র গুপ্ত, তা কি পাঠকের স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করে না, যখন তিনি নেংটি উপন্যাসে পড়েন জীবিত বলাইমোহন আর মৃত চিন্তামণিকে, রুণুমাকে? আত্মকথা অক্ষয় মালবেরি-তে ‘ঐ ঘরের মা’ একটুখানি পরিসরে যদি অমন জ্বলজ্বল না-করতেন, তবে কি বালবিধবা গোয়ালিনী অর্থাৎ আমাদের নেংটির কামিনীমায়ের নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষায় পাঠকের প্রাণটা অতখানি মোচড় দিয়ে উঠত? ‘ঐ ঘরের মা’ নেংটির নির্মাতাকে বুকের দুধ খাইয়েছিল, নিজের ছেলের সঙ্গে ভাগ করে। আর কামিনী? কেমন করে সে উপন্যাসের শেষ যাত্রায় শামিল হলো? হ্যাঁ, বলাইমোহনের প্রতি কামিনীর অনুভব-অভিমান নিশ্চয় তার প্রত্যক্ষ হেতু। কিন্তু কেমন করে সেই প্রত্যক্ষে পৌঁছল কামিনী? বাপ-মা মরা অবোধ নেংটির দেখভালের দায়িত্ব পেয়ে কী হলো তার? নেংটি-তে আছেঃ

কামিনীর বালবিধবা স্তনে কলকল করে দুধ আসার কোনো স্মৃতি নেই, সে রকম কথা কোনোদিন মনেও আসেনি তার। কিন্তু নেংটিকে কোলে নিয়ে এখন তার শুকনো স্তন যেন সুড়সুড় করে, চোখের চাহনি থেকে স্নেহ নামে। তার মনে হয় নিজের স্তনে মুখ দিয়ে নেংটিকে সে যদি কোনোদিন দুধ খাওয়াতে পারত। (ওই, পৃ-২১৪)।

এমন নিষ্ফল আকুলতা বাংলা উপন্যাসে বড় বেশি গ্রথিত হয়নি। আবার, অক্ষয় মালবেরি জুড়ে কথকের বাবা অতখানি উপস্থিত, তবু নেংটি-তে যে তিনি পৌঁছতে পারলেন না, তার কারণটাও কি বলা ছিল আত্মকথায়? ‘বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে জন্ম থেকেই কোনো গ্রহবৈগুণ্য ছিল… আমার ভয়ংকর রাগ হত, সবাই কেন তাকে ভয় পাবে! এমনই কে সে!’ (অক্ষয় মালবেরি অখণ্ড, অবভাস ২০০৯, ১৯০ টাকা, পৃ-৩৯)। সেই সমীহকে ভাঙবার জন্য কত কাণ্ডই না অনায়াসে করেছে অক্ষয় মালবেরি-র কথক! তাই ও-মানুষটার বাস্তবকে কল্পনায় রূপান্তর করে তাকে আর সঙ্গে রাখেননি নেংটির নির্মাতা, অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি উৎসবের লগ্নে।কিন্তু কথা তো শুরু হয়েছিল বাঁদরকে নিয়ে। আলতামসী-র সূচনাতেই লেখক বলে দিলেন, না না, তিনি মোটেও ওই বাঁদর নন। আর নাছোড়বান্দা পাঠক ধরে বসল, কই এমন তো বলে গেলেন না তিনি যে, তিনি নেংটিও নন! এ হলো আমার মতো সংবেদনহীন ভোঁতা পাঠকের সমস্যা। নুড়ি বাঁদর যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, আইরেক্স ছাগলদের নেতার পায়ের চাটে চক্র-আঁকা বিচিত্রদর্শন নুড়ি উঁচু পাহাড়ের কোলে প্রাকৃত জল-সুড়ঙ্গে ঢুকে গিয়েছিল, সঞ্জীবনী জলধারার প্রভাবে বদলে গিয়েছিল বাদামি লোমওয়ালা স্বাস্থ্যবান বাঁদরে। সে-ই নুড়ি বাঁদর; বনের পশুপাখি থেকে সাধু মহাত্মা মানুষ, কার সঙ্গে না সংযোগ তার! বিচিত্র পশু এমনকী মানব প্রজাতির নানান নারীর প্রতি আকর্ষণের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে সে একটি আপন জাতের বাঁদরীকেই বিয়ে করে। তাদের খুকির জন্মে উপন্যাস শেষ। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁদর রুখে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতির আর জীবজগতের উপরে কোনোরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে; মানুষের স্বার্থপরতার সঙ্গে সমঝোতা করেনি কখনো। আর নেংটি তো তার একাকিত্বে, ঠিকমতো বোধবুদ্ধি হওয়ার আগে থেকেই, হুতুমপ্যাঁচা থেকে শুরু করে কত কত পাখির কাছে উপশম পেয়েছে, পেয়েছে বিচিত্র পাখিদের একে অন্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ভাষায় শিক্ষা। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, ‘সীমিত শব্দের এসপারেন্তোর মতো ভাষাও ওদের আছে’ (উপন্যাস সংগ্রহ পৃ-২৩১)। নেংটি তা তো শিখলই, উপরন্তু পেল দোয়েলগুরুর দর্শন-দীক্ষা। ওই গুরুও ছিলেন কাহিনীর অন্তিম আকাশযাত্রায়। নেংটি যতই পাঠে, শিক্ষায়, কর্মে শ্রেয় থেকে শ্রেয়তর হয়ে উঠেছে, ততই দোয়েলগুরু শিষ্যের স্কন্ধে যেন অবিচ্ছেদ্য। আর প্রাগৈতিহাসিক জাহাজটির সওয়ারি হয়ে জলজীবনের ভাষার পাঠ নিল সেঃ

পাখিদের সঙ্গে পরিচয় তো নেংটির আগেই ছিল, এখন সে আলাপিত হবার চেষ্টা করছে গভীর জলের মাছ আর জলে ঝিলিমিলি খাওয়া রঙিন সূর্যকিরণদের সঙ্গে। সমুদ্রের ওপরের স্তরে ভেসে ওঠে ঢেঁকির মতো বড় মাছ আর রঙিন কাগজকুচির মতো উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের ছোট মাছের ঝাঁক। নেংটি রোজ দুপুরে ঝাঁপ দিয়ে চলে যায়। এক হাজার ফুট নীচে যেখানে জল কালচে হতে শুরু করেছে, সেখানে মাছেরা উজ্জ্বল নীল। আরও নীচে জল যেমন কালো, মাছেরাও তেমনি কালো। তা ছাড়া সমুদ্রের ওপরটায় যত হুলুস্থূলু, নীচটা তত মৌন, থমথমে। এর মধ্যে শুশুকরা তাদের লম্বা টানা সুরের গান শোনাল একদিন। কারণ কী বোঝা গেল না, পরদিন জাপানি একদল নাবিক প্রায় একশো শুশুকের একটা নিরপরাধ দলকে এক নিঃশব্দ দ্বীপের ওপর মুণ্ডু কেটে খুন করল। নেংটি ক্রমশ স্বজাতিবিদ্বেষী হয়ে উঠছিল। ( ওই, পৃ-২৪১)।

আর নুড়ি বাঁদর? মানুষের সঙ্গে অংশীদারি কারবারে যুক্ত হওয়ার থেকে জঘন্য যে কিছু হতে পারে না, সে-কথা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি তার। বনে বড় বড় পোস্টার নজরে পড়েছে বাঁদরের, ‘একশো শুশুক খুন, খুনি জাপানি নাবিক / ইউরোপে ভাল্লুক শেষ, নেকড়ে শেষ / আমেরিকান প্রেইরির কোটি কোটি মোষের একজনও আর নেই / ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এই দশকেই পশুরাজ সিংহ বিলুপ্ত হবে / পৃথিবী কি এক প্রাণী হোমো স্যাপিয়েন্সদের দেশ?’ বাঁদর খেপে যায়ঃ… মানুষের মধ্যে যারা মুনি-ঋষি গোছের তারা একটু বুদ্ধি হলেই শিশুকে শেখায় – না বলিয়া অপরের দ্রব্য লওয়াকে চুরি… বলে… কখনো চুরি কোরো না। এই নীতি … সর্বজনীন।

কেউ কি বলে দিয়েছে, পৃথিবীতে যত দ্রব্য সব মানুষের, পশুদের কিচ্ছু নেই। তুমি মানুষ, পশুর গায়ের চামড়াটা জমকালো দেখে তোমার লোভ হল। তুমি দূর থেকে গুলি করে, তাকে মেরে, তার চামড়াটা নিয়ে নিলে… চুরি নয়? … পেট ভরাবার জন্য চরে বেড়াত, শিকার করে বেড়াত, তুমি মানুষ, তার ঘুরে বেড়ানোর জায়গাটা কেড়ে নিলে, তাকে ঠেলে দিলে অজায়গায়, এখন সে খায় কী? এদিকে, কেড়ে নেওয়া, নিজের দখলের এক ছটাক জমি যাতে বেদখল না হয় সে জন্য মাথায় পরচুলা পরা বিচারক বসিয়ে বিচারালয় খুলেছ। এখন পশুরা যদি জমির দখলি স্বত্ব নিয়ে মামলা করতে চায়, সে মামলা আদালত নেবে তো? যে নীতি সর্বজনীন, বিশ্বজনীন নয় সে নীতি, আসলে দুর্নীতির আকর। (ওই, পৃ-১৫০-৫১)।

নুড়ি বাঁদর আর নেংটিমোহন দাশগুপ্তর চিন্তন আর ক্রোধ-বিরক্তি যে একই দিশায় চলে! প্রথম জনের জীবনসংস্কারের প্রথম ভাগ পুরতেই নুড়ি বাঁদর উপন্যাস ফুরিয়ে গিয়েছিল। যদি সময় পেতেন মণীন্দ্র গুপ্ত, নুড়ি বাঁদর কি আবার ফিরে আসত তাঁর লেখায়? জনমানুষ ও বনমানুষ-এর ছত্রে-ছত্রে, রচয়িতার যে মুখ্য সন্তাপ, মানবসভ্যতার অগ্রগমনের পথ নিয়ে যে সীমাহীন যন্ত্রণা তাঁর, তার অংশীদার তো তবে নুড়ি বাঁদরের মতো অলৌকিক, প্রাজ্ঞ, সম্পূর্ণ অচেনা গোত্রের জীব! আবার বৈদ্য কুল জাত, ধর্ম-মা কামিনীর সূত্রে গোয়ালা মামা-মামি-ভাই-বোন প্রাপ্ত, সর্বরকম পক্ষিভাষার মনোযোগী এবং ব্যুৎপন্ন শিক্ষার্থী, শান্তিনিকেতনের ডিগ্রিধারী, সার্বভৌম রাজ্যের রানি এলিজাবেথের বিবাহিত স্বামী নেংটিমোহনও তো একই বেদনায় শামিল! মানুষের আত্মসর্বস্বতায় সে-ও একান্ত ক্ষুব্ধ!

নুড়ি বাঁদর আর নেংটিমোহন দাশগুপ্তর চিন্তন আর ক্রোধ-বিরক্তি যে একই দিশায় চলে! প্রথম জনের জীবনসংস্কারের প্রথম ভাগ পুরতেই নুড়ি বাঁদর উপন্যাস ফুরিয়ে গিয়েছিল। যদি সময় পেতেন মণীন্দ্র গুপ্ত, নুড়ি বাঁদর কি আবার ফিরে আসত তাঁর লেখায়? জনমানুষ ও বনমানুষ-এর ছত্রে-ছত্রে, রচয়িতার যে মুখ্য সন্তাপ, মানবসভ্যতার অগ্রগমনের পথ নিয়ে যে সীমাহীন যন্ত্রণা তাঁর, তার অংশীদার তো তবে নুড়ি বাঁদরের মতো অলৌকিক, প্রাজ্ঞ, সম্পূর্ণ অচেনা গোত্রের জীব! আবার বৈদ্য কুল জাত, ধর্ম-মা কামিনীর সূত্রে গোয়ালা মামা-মামি-ভাই-বোন প্রাপ্ত, সর্বরকম পক্ষিভাষার মনোযোগী এবং ব্যুৎপন্ন শিক্ষার্থী, শান্তিনিকেতনের ডিগ্রিধারী, সার্বভৌম রাজ্যের রানি এলিজাবেথের বিবাহিত স্বামী নেংটিমোহনও তো একই বেদনায় শামিল! মানুষের আত্মসর্বস্বতায় সে-ও একান্ত ক্ষুব্ধ!

কোথায় ভিন্ন তবে মানুষ-নয় নুড়ি বাঁদর আর স্বজাতিবিদ্বেষী মানুষ নেংটিমোহন? যন্ত্রণা বেশি কার? এমন কি ভাবতে পারেন পাঠক যে, নুড়ি বাঁদরকে বানিয়েছিলেন অক্ষয় মালবেরি-র কথক নিজের শৈশবের হতে চাওয়া কিন্তু হতে না-পারায় ভরিয়ে? নিজের শৈশবের, বাল্যের না-মেটা সাধে পূর্ণ করে? তাই সে মানুষ নয়, মানুষের কোনোরকম কারবারের অংশীদারিকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? আর অক্ষয় মালবেরি-র প্রাকৃত আর নির্বাধ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আভরণে নেংটির শৈশবের গড়ন? মানুষ হওয়ার বালাই আর বেদনা থেকে তাকে খানিক বাঁচাতেই কি ভূত-পেত্নি, হুতুম প্যাঁচা, দোয়েল, গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কর্মী, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, প্রাগৈতিহাসিক জাহাজ আর তার নাবিক, আধুনিক রানি তার সহায়? এমনকী স্বজাতিবিরোধে দীর্ণ নেংটির ভবযন্ত্রণা মোচনের একটা সমাপ্তিও উপন্যাসে ঘটে গিয়েছিল, রানি-বউ কেঁদেও উঠেছিল। কিন্তু মানিনী ব্যক্তিত্বময়ী কোনকালে মৃতা চিন্তামণি, নেংটির ঠাকুরমা, তিনিই নিজে থেকে বেছে দিলেন উপন্যাসের বিকল্প পরিণাম। এসে পড়ল অধুনা বাংলাদেশ, রমাকান্ত কামারের দেশত্যাগ, মোল্লা নাসিরুদ্দিনের জবরদখল — যে-সব অঘটন কেবলমাত্র মানুষই ঘটাতে পারে! কিন্তু সেই অঘটনকে অতিক্রম করতেই তো আকাশযাত্রা — বরিশালের গৈলা গ্রামে বলাইমোহনের অথবা দাশগুপ্তদের ভিটের উদ্দেশে! বাঁশবনের উদ্দেশে। এই প্রত্যাবর্তনে কি নেংটি ভিখিরির থেকেও স্বাধীন? ভূতেদের থেকেও হালকা? রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ নেংটিমোহনের এই জীবনকথায় একটিমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর নেংটিকে শুনিয়েছেন — ‘…ভিখারি সাজায়ে / কি রঙ্গ তুমি করিলে --/ হাসিতে আকাশ ভরিলে গো’। এই হাসি ভরা আকাশ-পথেই কি গ্রামের দিকে, বনের দিকে ফিরে যাওয়া?

এই ফেরার আরাম নিয়ে, পাশাপাশি উন্নয়ন-অগ্রগমনের স্বীকৃত ধরতাইটার নির্মমতা নিয়ে নুড়ি বাঁদর বা নেংটি-র লেখক কত কথাই না জীবনভর বলেছেন! পাঠক পড়ে বলেছেন, আহা! কী আশ্চর্য গদ্য! আর বিষয়? তা নিয়ে বলতে গেলে পাঠকের নিদারুণ আয়েসী জীবনে ধাক্কা লাগে যে! লেখকের নিজেরও কি এ-বোধ কি ছিল না? আগেই বলেছি, আবেগ-যুক্তি কি বাস্তব-কল্পনার সওয়াল-জবাবের বুনুনিতে তাঁর মাত্রাজ্ঞান ছিল ধুরন্ধর চিন্তকের মতো। উলটো কথা নামের তাঁর যে ছোট গদ্যের বইটি ২০১০ সালে বেরিয়েছিল, সেখানে একের পর এক স্বল্পদৈর্ঘ্যের লেখাগুলিতে আছে আধুনিক অগ্রগমনের অন্তরালে চলা ধ্বংসলীলার কথা। পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান বা জনমানুষ ও বনমানুষ -এ তো তেমন সব অস্বস্তিকর কথার প্রবাহ, কুল-ছাপানো নদীতেই তার উপমা। তবু তিনি লেখেনঃ

… মায়াবী অতীত নিয়ে … লেখার অর্থ কি? আমি কি লোডশেডিংয়ের পক্ষে? না কি চাই আমাদের জীবন থেকে ইলেকট্রিসিটি বিদায় নিক? আমি জানি তা অসম্ভব। শখ করে কেউ, ঘেরা কোনো দ্বীপের ন্যুডিস্ট ক্লাবে ভরতি হতে পারে, কিন্তু পুরো মানবজাতি দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াবে তা আর হয় না।

তেমন বিপ্লব ঘটানোর ক্ষমতায় যে তিনি রিক্ত, এ-বোধে মণীন্দ্র গুপ্তের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ক্লান্তি ছিল এই অশ্বশক্তি চালিত জিনিসে-পত্রে, যানে-বাহনে, আরামে-আয়েসে ছয়লাপ যাপন নিয়ে। তাঁর পক্ষিভাষায় সাবলীল, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব, রাজ-সংগ্রহের তত্ত্বাবধায়ক নেংটিমোহনকে যেমন দিয়েছিলেন মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর অক্ষয় মালবেরি-র শৈশব, তেমনি বুঝি দিলেন ক্লান্তি, সফল জীবনের যন্ত্রনির্ভর যাপন নিয়ে ক্লান্তি। তাই কি প্রাক্ পুরাণিক নাবিকের নামানো ছোট বোট যন্ত্রের পরোয়া না-করে আকাশপথে মেঘের মতো চলল? যেমন হালকা মেঘ হয়ে আকাশে বউমাকে নিয়ে উড়ে গিয়েছিল অপমানিত চিন্তামণি রমাকান্ত কামারের জমি ছেড়ে? মরণের নির্ভার স্বাধীনতা নিয়ে তারাই তো সহযাত্রী নেংটির এই যাত্রায়! মণীন্দ্র গুপ্ত কি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন নিজের কথাশেষের আবহ? ‘দূরের প্রদীপ’-এর শেষে লিখেছিলেন তিনিঃহয় না জানি, কিন্তু এও জানি, যদি অস্ত্র থেকে বারুদ এবং যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎকে, অসম সাহসী কেউ তুলে নিতে পারত তবে মানুষের ইতিহাসে একটি অসামান্য বিপ্লব ঘটত। (‘দূরের প্রদীপ’, উলটো কথা, মণীন্দ্র গুপ্ত গদ্যসংগ্রহ ২, অবভাস ২০১৬ ৩০০ টাকা, পৃ-৭৭)।

যখন খুব ক্লান্ত লাগবে, জীবনের শেষে যখন একটি গাছের ছায়ার জন্য, এক ঘটি শীতল জলের জন্য প্রাণ কাঁদবে, তখন যেন গ্রামে বা বনে ফিরে যেতে পারি। (ওই)।

এই ফিরে যাওয়ার জন্যই কি বদলে গেল নেংটি উপন্যাসের শেষ? রানির বাহুবন্ধনে নেংটির শরীর, রোগা, মমির মতো, চোখের পাতায়, কপালের চামড়ায় টান ধরে দুই চোখ শিবনেত্রের মতো প্রাণহীন — এখানে চিন্তামণি শেষ হতে দিলেন না আখ্যান। অথচ তিনিই তো চেয়েছিলেন নেংটিকে পরলোকে নিয়ে যেতে! চিন্তামণিই পেশ করলেন বিকল্প সমাপ্তি। বলাইমোহনের গৈলা গ্রাম, বাঁশবন, সবই এখন বাংলাদেশে; সেই গ্রামে, সেই বনে ফিরে চলেছে চিন্তামণি, রুণু, কামিনী, বলাইমোহন, নেংটি। এলিজাবেথ আর ক্যাপ্টেন গোমেজও কি ফিরছেন? নাকি তাঁরা এই প্রথম যাচ্ছেন সেখানে? নেংটির দোয়েলগুরু নিশ্চয় ফিরছেন। তিনি তো আগেও ছিলেন ওই বাঁশবনে! না-হলে বিক্রি হয়ে যাওয়া বাঁশবন ছেড়ে চিন্তামণি-রুণুর চলে যাওয়ার সময়ে দোয়েলপাখিরা ভীমপলশ্রী রাগে শিস দিয়ে বিদায়সঙ্গীত গেয়েছিল কার নেতৃত্বে? নেংটি তবে গাছের ছায়ায় আর ঘটিভরা শীতল জলে উপশম পাবে তার ক্লান্তির। মণীন্দ্র গুপ্ত কি ‘দূরের প্রদীপ’-এ ব্যক্ত তাঁর ইচ্ছার পূরণে সাজিয়ে দিলেন তাঁর নেংটিকে?এই তাঁর শেষ সৃজন। ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে এ-উপন্যাস পত্রিকায় বেরনোর চার মাস পার করে ২০১৮-র জানুয়ারি মাসের শেষ দিনটিতে তাঁর জীবনের অবসান। নির্বস্তুক জীবনের যে স্বাদ বহুদিন ভুলে গেছে সদা-অগ্রগামী আধুনিক মানুষ, জীবনের অন্তিমে তাকে ফিরে পাওয়ার প্রার্থনাই ছিল ‘দূরের প্রদীপ’-এ। সেই ফিরে পাওয়ার দিকেই তাঁর নেংটির আশ্চর্য যাত্রাপথের অন্তিম দিশা। কিন্তু নেংটির নির্মাতা তাঁর জীবনের শেষ অবচেতনে অক্ষয় মালবেরি-র প্রথম পর্বে ঢুকতে পেরেছিলেন কি? পাঠকের এ-জিজ্ঞাসা নিরুত্তর থেকে যাবে। বাস্তবের রূপান্তরে যে কল্পনার সৃজন আর লালন, সেই আশ্চর্য কল্পবিশ্বে অনায়াস অবগাহনের জাদু-কলমখানাই যে আর নেই!

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us