-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

Buy in India and USA

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

Cautionary Tales

BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

আলো-ছায়া ভরা এক আশ্চর্য জীবন : অমিত মণ্ডল

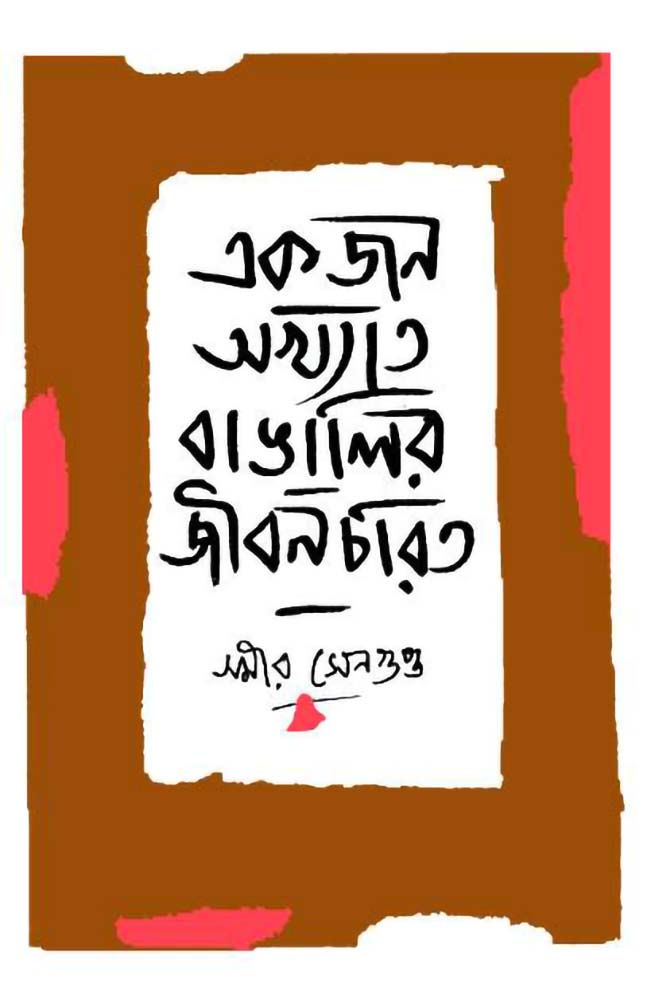

একজন অখ্যাত বাঙালির জীবনচরিত; — সমীর সেনগুপ্ত; প্রচ্ছদ- হিরণ মিত্র; প্রথম প্রকাশ— কলকাতা বইমেলা ২০২৩; ISBN: 978-1-946582-42-3

একজন অখ্যাত বাঙালির জীবনচরিত; — সমীর সেনগুপ্ত; প্রচ্ছদ- হিরণ মিত্র; প্রথম প্রকাশ— কলকাতা বইমেলা ২০২৩; ISBN: 978-1-946582-42-3

খ্যাতি-অখ্যাতির অলিন্দে সময় বড় বালাই। কারণ দুটোই বড় তাৎক্ষণিক। আজ যে খ্যাত, আগামীতে অচিরেই তিনি যে অখ্যাত হয়ে উঠবেন না— এ কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন না। একমাত্র কালই মানুষকে উত্তীর্ণ করতে পারে। ‘একজন অখ্যাত বাঙালির জীবনচরিত’ গ্রন্থটি একজন অসম্ভব দৃঢ়চেতা সাহসী পুরুষের যাপিত জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র। বারংবার প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও নিজের ওপর বিশ্বাস হারাননি। নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে তিনি চিনেছেন সমাজ ও মানুষকে। বাঙালির চেনা ছকের বিপরীতে অমিত ব্যক্তিত্বশালী এই ‘অখ্যাত বাঙালি’ হলেন এই গ্রন্থের লেখক সমীর সেনগুপ্তের বাবা ডা. শিশিরচন্দ্র সেন। জন্ম ১৯০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী। প্রমোদ চন্দ্র সেন ও সুরবালা দেবীর দ্বিতীয় সন্তান। অত্যন্ত সহজ, সরল, পরোপকারী, স্নেহপ্রবণ ও নতুনকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষাতাড়িত এক মানুষ।এটা আমাদের মানতে হবে ইতিহাস সব মানুষকে ঠাঁই দেয় না। একমাত্র কীর্তিমান মানুষেরাই ইতিহাসে স্থান পায়। সেই অর্থে শিশিরচন্দ্র কোনো কীর্তিমান বা বিখ্যাত মানুষ নন, তবুও তাঁর জীবনী রচনায় প্রয়াসী হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, ‘বিশ শতকের প্রথম তিন চতুর্থাংশেরও অধিক সময় ধরে যে জীবন শিশিরচন্দ্র কাটিয়ে গেছেন, সেভাবে যে জীবন কাটানো যায় তা সাধারণ বাঙালির কল্পনার বাইরে।’ ডাক্তার শিশিরচন্দ্র সেনের যাপিত জীবন আদ্যোপান্ত এক রোমহর্ষক অভিযান। শিশিরচন্দ্রের জীবনী পাঠের সময়ে জেনে যাওয়া যায়, স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা। সেসময় ঢাকার নবাবের আদেশে হিন্দুদের ঘরে লাঠি রাখাও বেআইনি ছিল। জানতে পারা যায়, তিরিশের দশকে অর্থনৈতিক মন্দা ও তার প্রভাবের কথা।

ডাক্তার শিশিরচন্দ্র সেন প্রথম জীবনে ছিলেন জাহাজের চিকিৎসক। মাসের পর মাস কেটেছে জাহাজে, ভেসে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহুদিন পরিবারের সঙ্গে ছিল না কোনো যোগাযোগ। এমনকি পুত্রের জন্মের সময়েও তিনি কাছে থাকতে পারেননি। জাহাজে থাকাকালীন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ কী, একই সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন ভারতবর্ষের নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে কোনোদিন প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন ব্রিটিশের পরগাছা হয়ে, তাদের বেতনভুক হয়ে থাকতে। সাহেব কর্তার বর্ণবিদ্বেষী ব্যবহারে ক্ষুব্ধ শিশিরচন্দ্র চাকরি ছেড়ে দিলেন। চাকরি করার সময়েই তিনি পড়েছিলেন ইউরোপের সমবায় আন্দোলনের প্রবক্তা স্যার হ্যামিলটনের লেখা। ঋদ্ধ হয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন কেন রবীন্দ্রনাথ স্যার হ্যামিলটনের বন্ধু হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও উৎসাহ ছিল সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের উন্নয়ন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী ভাবনায় জারিত শিশিরচন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রামোন্নয়নে। কাজ শুরু করলেন বেথুয়াডহরিতে। সমবায় পদ্ধতিতে আরম্ভ করলেন খেজুর গুড়, তাঁতের কাপড় ও গামছা বিক্রির ব্যবসা এবং সেই সাথে গ্রাম্য ডিসপেনসারির সমবায়। গড়ে তুলেছিলেন ‘দি বেথুয়াডহরি কো অপারেটিভ ডিসপেনসারি লিমিটেড’। শিশিরচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষের উন্নতি ও তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য। কিন্তু যাঁদের মঙ্গলের কথা ভেবে সমবায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদেরই শঠতায় প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেন শিশিরচন্দ্র। মানুষের এ পরিচয় তাঁর কাছে হয়তো অজানাই ছিল।

১৯৫০ সাল নাগাদ চুঁচুড়া শহরে বাস করতে শুরু করলেন। চুঁচুড়ার প্রধান বাজারে খুললেন একটি আটা চাক্কি। তখন রেশনে গম দেওয়া শুরু হয়েছে সদ্য। আটা চাক্কির খুব চাহিদা। শেষ সম্বলটুকু ভাঙিয়ে একটি আটা চাক্কি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু স্থায়ী হল না। আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়লেন শিশিরচন্দ্র। একদিন খবরের কাগজে বর্মার রেলওয়ে বোর্ডের ডাক্তার চাওয়ার আবেদনে ইন্টারভিউতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে পাড়ি দিলেন বর্মায়। বর্মার দুর্গম এলাকায় রেলের চিকিৎসকের দায়িত্ব নিয়ে শুরু করলেন জীবনের আর এক অধ্যায়। কিছুদিন ভালো থাকা। এখানেও থিতু হতে পারলেন না। ‘কারেন’ বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে রাতারাতি মফলিন ছেড়ে বিশাল কলাবাগানের মধ্যে কাদা ভর্তি বড় গর্তে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে রাত্রিযাপন করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার বিপর্যয়। বর্মা সরকারের তুঘলকি সিদ্ধান্ত শিশিরচন্দ্রকে বাধ্য করেছিল কলকাতায় ফিরে আসতে। জীবনের শেষপর্বে ছাপান্ন বছর বয়েসে শিশিরচন্দ্র জীবিকা হিসেবে বেছে নিলেন চিন সীমান্ত সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশের নেফার দুর্গম পাহাড়ি অরণ্যে সেনাবাহিনীর চিকিৎসকের চাকরি। শরিক হলেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার। পিতা-পুত্র মিলে অজগরের মাংস খেয়েছেন। নেফার তীব্র ঠাণ্ডার হাত থেকে স্বস্তির জন্যে তিনি অভিনব উপায়ে সেনা অফিসারদের কোয়ার্টারগুলি মুড়ে দিয়েছিলেন চটের বস্তা দিয়ে আর তার ওপর লাগিয়ে দিয়েছিলেন গুদামে পড়ে থাকা তেলরঙ। ভয়াবহ ঠাণ্ডা থেকে রেহাই। বাড়িগুলোর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ডা. সেন টাইপ বাংলো’। লেখক উল্লেখ করেছেন সম্প্রতি নেফা ফেরত এক সেনা অফিসাররের কাছ থেকে জানা যায় আজ পঞ্চাশ বছর পরেও সেই নামটা চালু আছে। শিশিরচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন এখানে ডাক্তারকে শুধু সেনাবাহিনীর চিকিৎসা করলে চলে না, সাধারণ মানুষেরও চিকিৎসা করতে হয়। এখানে টাকাপয়সার বেশি চল নেই, বিনিময় প্রথায় বাজার চলে। শিশিরচন্দ্র ডাক্তারি করে ফি নেন না, কারণ বেশিরভাগ মানুষেরই ফি দেবার ক্ষমতা নেই। এভাবেই জীবন এগিয়েছে, অবশেষে নেফা সার্ভিস থেকে শিশিরচন্দ্র অবসর নিয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে।

জীবনে চলার পথে শিশিরচন্দ্র সেন বারংবার সাফল্য ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছেন। জীবনে উপার্জন করেছেন প্রচুর কিন্তু মাঝে মধ্যেই আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন। সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথও খুঁজে পেয়েছেন। বাস্তবিকই শিশিরচন্দ্রের জীবন ‘এক অখ্যাত বাঙালির জীবনচরিত’। এই জীবনচরিত যেন রামধনু ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এক আশ্চর্য অ্যালবাম। জীবনে দোলাচল, বাঁচার লড়াই এবং আবার আলোর পথে ফিরে আসা। শিশিরচন্দ্রের সমস্ত জীবন জুড়ে অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় এ জীবন তিনি বেছে নেননি, জীবনধারণের তাগিদেই বারবারই তাঁকে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন, ‘কতবারের যে রেফিউজি শিশিরচন্দ্র তার ইয়ত্তা নেই। পূববাংলা থেকে, বর্মা থেকে, নেফা থেকে, আসাম থেকে— চিরকালের ভাগ্যহীন, কিন্তু চিরকালের সর্বশুভবাদী ডা. শিশিরচন্দ্র সেন।’

অখ্যাত হলেও একজন বাঙালির জীবন পাঠ আমাদের কাছে জরুরি হয়ে ওঠে কেননা তা একজন মানুষের গুণাবলীর আখ্যানেই সীমায়িত থাকে না। ঘটমান জীবনকে কেন্দ্র করে সময় ও মানুষের সম্পর্ককে প্রাঞ্জল করে। ডা. শিশিরচন্দ্র সেন-কে চেনা বর্তমান সময়ে ভীষণ তাৎপর্যবাহী। তিনি না গান্ধী না সুভাষচন্দ্র পাঠ্যবই তাঁর কথা জানাবে না। তাই বলে সেই পরাধীন ভারতের জাহাজের ডাক্তার হয়েও ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে দু টিন কুইনাইন চুরির ঘটনাটির গুরুত্ব হালকা হয়ে যায় না। আর সেই সূত্রে যখন আইরিশ ক্যাপ্টেন আর বাঙালি ডাক্তার এক অনুভবে সামিল হন, কেননা দুজনেই ঔপনিবেশিক শক্তির শিকার, আমরা তখন সহজেই অনুধাবন করতে পারি, নিজের দেশের স্বাধীনতার ধারণাটি ঠিক কতখানি আত্মিক।

নিজের বাবা-মা বা নিকট আত্মীয় সম্পর্কে কলম ধরলে সর্বদাই আবেগ ও অতিরঞ্জনের একটা সম্ভবনা থেকে যায়, এ বইটির ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য নয় কারণ লেখক নিজেই জানিয়েছেন, ‘যথাসম্ভব নিরঞ্জনভাবে, এবং যথাসম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে আমি শিশিরচন্দ্রের জীবনকাহিনী বর্ণনা করবার চেষ্টা করব।’ বাস্তবিকই সমস্ত আবেগ পরিহার করে তিনি বাবার জীবনের নানান ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, গ্রন্থটি পাঠ করলেই সেটা বোঝা যায়। আবেগ নয়, আছে বাবার প্রতি এক অপরিসীম শ্রদ্ধা। বাবার কথা লিখতে গিয়ে যে সংযম ও দূরত্ব বজায় রেখেছেন তা একজন প্রকৃত কথাসাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব।

শিশিরচন্দ্র সেন নাস্তিক ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে পারলৌকিক ক্রিয়ায় তাঁর উৎসাহ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লেখক সমীর সেনগুপ্ত আত্মীয়স্বজনের বহু অনুরোধেও বাবার আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধ করেননি, শুধু আয়োজিত হয়েছিল একটি স্মরণসভা। কিছু প্রিয় মানুষ, কিছু প্রিয় গান ও কবিতা পাঠে সমৃদ্ধ হয়েছিল সে স্মরণসভা। পিতাকে মুখাগ্নি করেননি পুত্র, মুখাগ্নি করেছিলেন তাঁর বোন। কিন্তু তিনি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সে রাতে বিনিদ্র সমীর সেনগুপ্ত বাড়ির সামনের মাঠে পায়চারি করেছিলেন। শেষ রাতে ক্লান্ত সমীরের মনে হয়েছিল, ‘জীবনের যুদ্ধে হেরে-যাওয়া সেই ক্লান্ত বিধ্বস্ত শিশিরচন্দ্র তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ হলেও আসলে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র, তাঁকে সে কি চেনে, জানে? তার মনে হয় না।’ এক অপার স্নেহে আচ্ছন্ন পুত্রের কেবলই মনে হয়, ‘তার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার মানুষ, সূক্ষ্ম ও গোপন ব্যক্তিগত কৌতুকে উদ্ভাসিত হাসিমুখ, নিজের ক্ষমতার উপরে অসীম বিশ্বাস, এমনিতে নিরীহ পত্নীশাসিত কিন্তু দরকার পড়লে প্রচণ্ড ডাকাবুকো, পরিচিত সহজ সুরে সুকণ্ঠে চুঁচুড়ার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা এখনও যেন রবীন্দ্রনাথের গান আবৃত্তি করছেন, কান পাতলে তাঁর উদাস করা কাফিসিন্ধুর সুর আকাশে বাতাসে শোনা যায়…।’

সবশেষে বলি, শিশিরচন্দ্র বা তাঁর মতো মানুষের কথা আমাদের বেশি বেশি পড়তে হবে কেননা মানুষের জীবনের ইতিহাস সমকালীন সময় ও ঘটনার দর্পণ। শিল্পী হিরণ মিত্রের অনবদ্য প্রচ্ছদে শোভিত এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার জীবনী সাহিত্যের অন্যতম একটি সংযোজন।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us