-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

“ঘাম রক্তের মাটি”— লড়াই, সংগ্রাম ও জীবনের গল্প : রঞ্জন ভট্টাচার্য

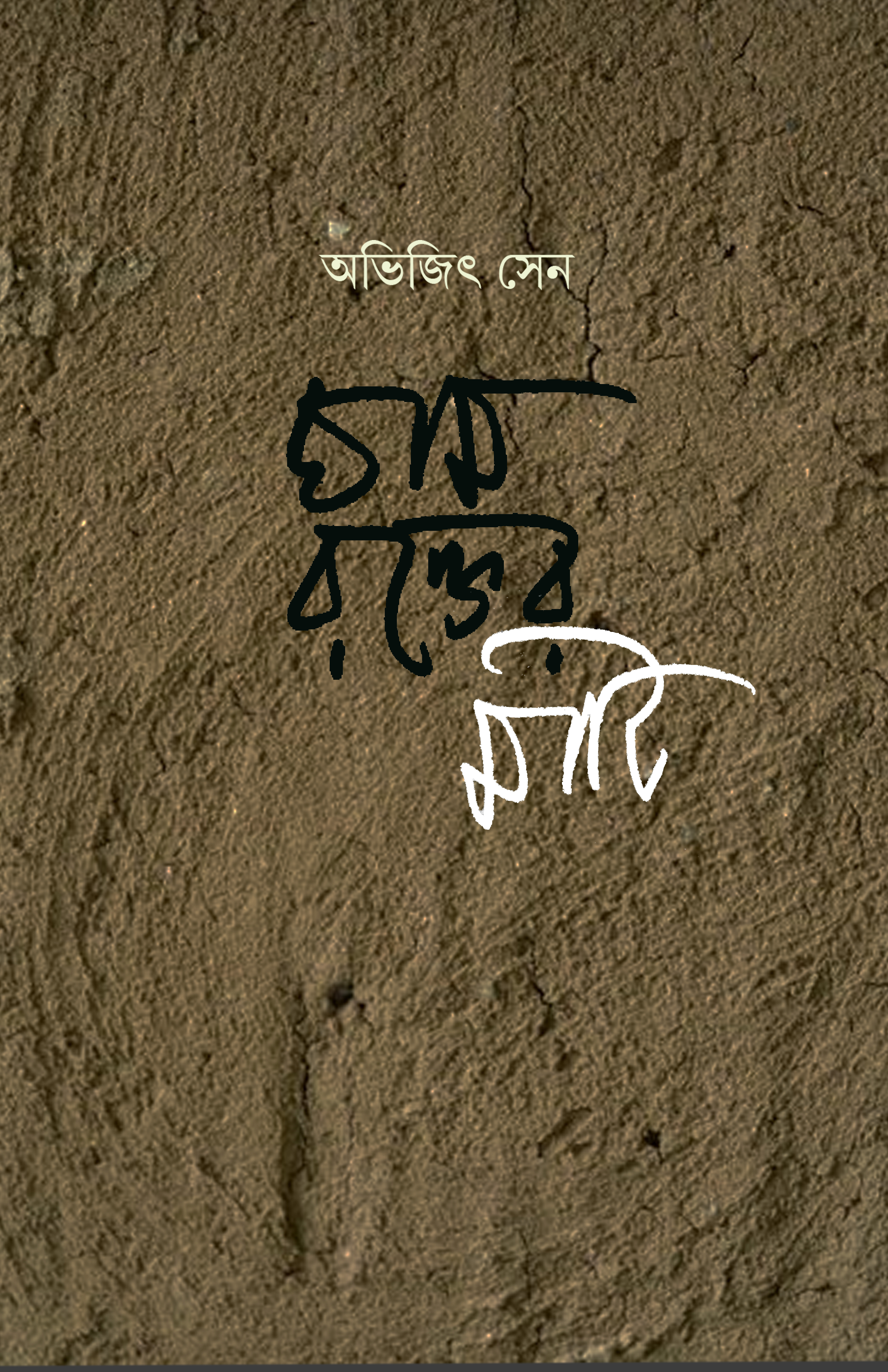

ঘাম রক্তের মাটি — অভিজিৎ সেন; প্রচ্ছদ – সম্বিত বসু; প্রকাশক- পরবাস, নিউ জার্সি; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-1-946582-54-6

ঘাম রক্তের মাটি — অভিজিৎ সেন; প্রচ্ছদ – সম্বিত বসু; প্রকাশক- পরবাস, নিউ জার্সি; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-1-946582-54-6

দূরাভিসারী ট্রেনের জানলায় দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ। ক্রমঅপসৃয়মাণ মাইলের পর মাইল ফসলের সতেজ সমারোহ। কর্মরত কৃষকের সিল্যুট। দর্শকের চোখে সবুজ অবসরের কমনীয় স্নিগ্ধতা।এই স্নিগ্ধতার বিপরীত পৃথিবীতে অবসরপ্রিয় দর্শকের অগোচরে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমাজ। যন্ত্রসভ্যতার অপ্রতিরোধ্য উত্তাপ এসে পৌঁছলেও সেই সমাজে এখনও আদিম পৃথিবীর আলো-অন্ধকার — অপরিশোধিত রীতি-নিয়ম-প্রথাচার, বিশ্বাস ও বিশ্বাসহীনতায় ক্লেদাক্ত ঈর্ষা, লোভ, লালসার দ্বন্দ্ব-বিরোধ। নাগরিকতা থেকে বহুদূরে বৈশ্যতান্ত্রিক সমাজের প্রবল প্রতাপে ফসিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ জীবন এক রহস্যময় গবেষণাগার। জোতজমি, জমিদার, আধিয়ার, প্রকৃতি, আধিদৈবিক সংস্কার, সরকারি প্রশাসন, দুর্নীতি ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্বে দীর্ণ দলীয় রাজনীতির দ্বান্দ্বিক সমাবেশে সেই গবেষণাগারে তৈরি হয় যে জটিল মিথস্ক্রিয়া তারই আশ্চর্য আলেখ্য-সংকলন ‘পরবাস’ প্রকাশিত অভিজিৎ সেনের “ঘাম রক্তের মাটি”।

“জোত-জমি বিষয়ক গল্পকথা” শিরোনামে একটি দীর্ঘ ভূমিকা, ‘বর্গক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রপাল’ নামাঙ্কিত দুটি অনু উপন্যাস এবং দশটি ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র-উজ্জ্বল সংকলন “ঘাম রক্তের মাটি”। প্রতিটি আঙ্গিকেরই বিষয় বর্গা আইনের পটভূমিকায় গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর। এরই অনুষঙ্গে কাহিনিগুলির চালচিত্র অলংকৃত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র সাদা-কালো রেখাচিত্রে।

দুই গ্রামীণ-জীবন ভিত্তিক সাহিত্যে বহু সময়েই দেখা যায় নাগরিক লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয়ের স্বল্পতা একধরনের কৃত্রিমতা তৈরি করেছে। কিন্তু এই সংকলনের কোনো রচনাতেই অপরিচয়ের আড়ষ্টতা নেই। লেখক অভিজিৎ সেন দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন এই জীবনের সঙ্গে। শুধু কাছ থেকে দেখা নয়, ঘটনা প্রবাহের কুশীলব হয়ে অভিজ্ঞতা ধারণ করেছেন নাগরিক পাঠকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই আধা সামন্ততান্ত্রিক জীবনের। যার স্মৃতি ও পরিচয় নিজেই বর্ণনা করেছেন “জোত-জমি বিষয়ক গল্পকথা” শিরোনামে। তাত্ত্বিক অর্থে ‘ভূমিকা’ হলেও আত্মজীবনীর আদলে লেখা এই রচনাটি সংকলিত উপন্যাস ও গল্পগুলির মতোই কাহিনি নির্মাণের স্বাদুতায় অতুলনীয়। লেখকের জীবন ও এই সংকলনের স্থান, কাল এবং ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটটি পাঠকের সামনে সাবলীলভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে “জোত-জমি বিষয়ক গল্পকথা”।

ষাটের দশকে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন অভিজিৎ সেন। এইসময়েই ১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বর ‘আচমকাই’ রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী দীপিকা বালুরঘাটে একাই থাকতেন। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী দীপিকা সেন এখানেই ছোটখাটো চাকরি করতেন। ১৯৭০ সালে রাজনৈতিক কারণে অজ্ঞাতবাসের জন্য কলকাতা ছেড়ে লেখক স্থায়ীভাবে বালুরঘাটে চলে আসেন। প্রায় তিনবছর বেকার জীবন কাটানোর পর তিনি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে সুপারভাইজার পদে যোগ দেন। এই কাজের সূত্রে লেখকের কথায় “উত্তর বাংলার বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল দেখার, বোঝার এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার বিরাট সুযোগ আমার সামনে খুলে গেল।” এই পর্বের অভিজ্ঞতায় জারিত ‘দেবাংশী’, ‘আইনশৃঙ্খলা’, ‘জল’ গল্পগুলি বর্তমান সংকলনে রয়েছে।

মূলত জমিদার ও জোতদার নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস শাসনের অবসান হয় ১৯৭৭ সালে। পালাবদলের পর বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে শুরু হয় সিলিং বহির্ভূত বেনামী জমি উদ্ধার ও সেই জমিতে ভাগচাষিদের পাট্টা দেওয়ার যুগান্তকারী ভূমিসংস্কার আইন ‘অপারেশন বর্গা’। অভিজিৎ সেন তখন গ্রামীণ ব্যাংকের অফিসার পদে যোগ দিয়েছেন। বর্গাদারদের কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষের ঋণ দেওয়ার জন্য তিনি চষে বেড়িয়েছেন বরেন্দ্র ভূমি পশ্চিম দিনাজপুরের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সামনে থেকে দেখেছেন অপারেশন বর্গা পরবর্তী গ্রামীণ জীবনের নানা পরিবর্তন। এমনকী জমিদার ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার টানাপোড়েনে বামফ্রন্টভূক্ত শরিকী দলগুলির সম্পর্কের জটিলতা, কুটিলতাও। সেইসব ঘটনাই কাহিনির আধারে ধরা রয়েছে “ঘাম রক্তের মাটি” সংকলনের বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পে।

তিন ‘অপারেশন বর্গা’ একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। সেই দীর্ঘ পথরেখা সম্পর্কে সামান্য ধারণা না থাকলে “ঘাম রক্তের মাটি”-র হার্ডবাউন্ড মলাটের অন্দরমহলে সংকলিত উপন্যাস ও গল্পগুলির সম্পূর্ণ আস্বাদন সম্ভব নয়। তাই এই আলোচনাতে ধরা থাক সেই ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র।

সামন্ততন্ত্র অনেকটা বনেদি একান্নবর্তী পরিবারের মতো। বড় ও সম্পন্ন শরিক জমিদার দুর্বল ছোট শরিক কৃষকের শ্রম চুরি করে মুনাফা করলেও পারস্পরিক সুগভীর বিশ্বাসের কোমলতায় শোষণের যন্ত্রণার কোনো অনুভব জায়গা পেত না কৃষক প্রজার হৃদয়ে। ১৭৯৩ সালের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ সেই ব্যবস্থায় চিড় ধরালো। ইংরেজের ধার্য রাজস্ব প্রদানের বাধ্যতায় বহু বনেদি জমিদার ক্ষমতা হারালো। সেই শূন্যস্থান ভরাট করতে হাজির হল শহুরে ব্যবসাদার ‘অ্যাবসেন্টি’ জমিদার, ইজারাদার, পত্তনিদারেরা। জমির প্রতি জন্মগত সম্পর্ক ও ভালবাসাহীন এদের লক্ষ্য শুধু মুনাফা। অচিরেই এই নব্য সামন্ততন্ত্র হয়ে উঠল নির্মম শোষণের যন্ত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হল সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন। দাবি উঠল “লাঙল যার জমি তার”। পূর্ববর্তী এই সমস্ত ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কৃষক আন্দোলনগুলির সামগ্রিক ও বৃহত্তর রূপ স্বাধীনতা পরবর্তী তেভাগা আন্দোলন। ফসলের তিনভাগ কৃষকের ও একভাগ জমিদারের — এই দাবিতে সংগঠিত তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তার প্রেরণা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলায়। ৬৭, ৬৮, ৬৯ এ যুক্তফ্রন্ট আমলে জমিদার জোতদারের বেনামী জমি দখল করে নেওয়ার তীব্র আন্দোলনও তেভাগার অসম্পূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা। ১৯৭৮-এ শুরু হওয়া অপারেশন বর্গা বঞ্চিত কৃষকদের ন্যায্য অধিকার দিল। বেনামী জমি উদ্ধার, বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে ভাগচাষিদের পাট্টা দেওয়া, ভূমি ব্যবস্থার এই রূপান্তরকে কেন্দ্র করে জমিদার ও কৃষকের সশস্ত্র দ্বন্দ্বের নানা ঘটনাই অভিজিৎ সেনের “ঘাম রক্তের মাটি” সংকলনের মূল বিষয়। লেখক ‘দীঘি’ ছোটগল্পে প্রবীণ মুহুরি শশীনাথের মুখ থেকে মৎস্য উন্নয়ন দপ্তরের সরকারি আধিকারিক দীপঙ্করের সঙ্গে পাঠককেও দিনাজপুরের প্রেক্ষাপটে সামন্ততন্ত্রের এই দীর্ঘ ভাঙাগড়ার ইতিহাস শুনিয়েছেন।

চার জমি, প্রকৃতি, জমিদার, কৃষক — এক আশ্চর্য সুষম বর্গক্ষেত্র। এর চার বাহুর কোনো একটিতে কোনোরকম বিচ্যুতি ঘটলেই শুরু হয় বিপর্যয়। বিচ্ছিন্ন হয় সম্পর্কের বন্ধন, শুরু হয় দ্বন্দ্ব। অনেক সময়েই তা রক্তক্ষয়ী। অন্যদিকে প্রকৃতির আকস্মিক অসহযোগিতা সামগ্রিকভাবে কৃষিসমাজে নামিয়ে আনে বিপর্যয়। এক্ষেত্রেও শুরু হয় ভিন্ন ধরনের ট্র্যাজিক অসম সংগ্রাম। বর্তমান সংকলনের দুটি ছোট উপন্যাস ‘বর্গক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রপাল’ এই দু- ধরনের লড়াইয়ের বাস্তব চিত্র।

‘বর্গক্ষেত্র’ উপন্যাসের নায়ক দক্ষিণ কাশিয়ানির আধিয়ার (ভাগচাষি) আস্তিক মাল। পরম বৈষ্ণব আস্তিক ভাই ও ছেলেকে নিয়ে চাষ করে গুরুভাই শচীকান্ত রায়ের জমি। শচীকান্ত ও আস্তিকদের এই সম্পর্ক চার পুরুষের। কয়েক পুরুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এই সম্পর্ককে মর্যাদা দিতেই আস্তিক ভাই ও ছেলের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সরকারি ক্যাম্পে নিজের আধি-স্বত্ব নথিভুক্ত করায় না, “যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর চারপুরুষ ধরে তৈরি হয়েছে, সেখানে কাগজপত্র অবান্তর তার কাছে।” আস্তিক বিশ্বাসে অটল থাকলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার গুরুভাই শচীকান্ত রায়। তাদের আধি জমি বিক্রি করে দেয়। ফল হয় মর্মান্তিক। বিশ্বাস ভঙ্গের শক্তিশেলের আঘাত সহ্য করতে পারে না দৈত্যাকৃতি আস্তিক — “ঋজু আস্তিকের দণ্ডায়মান দেহকাণ্ড সম্পূর্ণ স্থবির ও সমাধি প্রাপ্ত। তার দৃষ্টি নিষ্পলক এবং এত নির্মম রকমের অচঞ্চল যে তার দ্বারা হতাশা, ক্ষোভ, বেদনা, বিস্ময় — যা কিনা তারাপদ প্রাণপণে দেখতে চাইছিল, কিছুই ফুটে ওঠে না। কয়েকমুহূর্ত যেন মহাকাল থমকে থেকে থাকে সেই বিশাল দেহটির মধ্যে।” আস্তিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর শুরু হয় জমিদার ও আধিয়ারদের লড়াই।

এইরকমই বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনি ছড়িয়ে রয়েছে ‘ব্যবচ্ছেদ’, ‘বিষ’, ‘ঈশানী মেঘ’ ইত্যাদি ছোটগল্পে। তবে শুধু জমির মালিক নয় বিশ্বাস ভঙ্গের আঘাত আসে কৃষক আন্দোলনের মূলধনে জয়ী হওয়া শাসকদলের একশ্রেণির নেতাদের কাছ থেকেও। ‘মৌরসী পাট্টা’ গল্পে কৃষকের স্বার্থরক্ষার কথা বলার জন্য কমরেড শালধান সোরেন আক্রান্ত হয় তারই দলের একাংশের। লোভের জটিল অঙ্কে কৃষকের সহযোগী নেতৃত্ব কখন যেন জোতদার শ্রেণির অংশ হয়ে পড়ে বা জোতদারই নেতা বনে যায়। পড়তে পড়তে মনে হয় ২০১১-র পালাবদলের এও এক কারণ। নেতা পক্ষ বদল করলে প্রশাসনও অন্যায়ের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে। শুধু পক্ষাবলম্বন নয়, সরকারি দীর্ঘসূত্রিতাও কৃষক ও তার গ্রামীণ জীবনে নানা সমস্যা তৈরি হয়। নেমে আসে বিপর্যয়। ‘জল’,’ আইন-শৃঙ্খলা’ প্রভৃতি ছোটগল্পে সেই দিকটির ওপরও আলোকপাত করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন।

জোতদারের শত্রুতা প্রত্যক্ষ। হার বা জিত, ফল যাই হোক না কেন তার সঙ্গে লড়াই সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব। তবুও, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ এই অসম লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছে। জোত-জমির বর্গক্ষেত্রে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বাহু নিশ্চিতভাবে প্রকৃতি। তাই কৃষিজমি কেন্দ্রিক যেকোনো আঙ্গিকের সাহিত্যে প্রকৃতি একটি অবশ্যম্ভাবী চরিত্র। বর্তমান সংকলনের ‘ক্ষেত্রপাল’ উপন্যাসে এবং ‘জল’, অসাধারণ’, ’ঈশানী মেঘ’ প্রভৃতি ছোটগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সেই অসম লড়াইয়ের কাহিনি তুলে ধরেছেন লেখক। জোতদার শ্রেণির নির্মম লোভ এবং সরকারি প্রশাসনের জটিলতা এই লড়াইয়ে নানা রঙের স্তর তৈরি করেছে।

প্রকৃতির হাত ধরে অলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার চিরকাল লোকজীবনে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ‘ক্ষেত্রপাল’ উপন্যাস, ‘দেবাংশী’ ও ‘ঈশানী মেঘ’ গল্পে গ্রামীণ লোকজীবনের আধিদৈবিক রূপ অভিজিৎ সেনের অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গীতে পাঠককে বিস্মিত করবে। ‘দেবাংশী’ গল্পে তথাকথিত কুসংস্কার বিস্ময়করভাবে দরিদ্র কৃষকের জোতদার বিরোধী লড়াইয়ের সহযোগী হয়ে উঠেছে।

পাঁচ বঙ্গভূমি কৃষক-সংগ্রামের উর্বর ক্ষেত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুশীল জানা — বহু লেখকের কলমে লেখা হয়েছে সেই সব গল্প। তবে অনেক সময়েই এইধরনের কাহিনিতে লড়াইয়ের প্রাবল্যে আড়ালে পড়ে যায় মাটির গন্ধ, কৃষকের দৈনন্দিন জীবন। এদিক থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রম অভিজিৎ সেনের “ঘাম রক্তের মাটি” সংকলনটি। এই বইয়ে মলাট-বন্দি উপন্যাস ও গল্পগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন যাপন অবহেলিত নয়। অবহেলিত নয় এই সংকলনের স্থানিক ক্ষেত্র দিনাজপুরের লোকজীবন ও লোকজসংস্কৃতি। মান্য চলিত ও বরেন্দ্রী উপভাষার মিশ্রণে লেখা হলেও উপভাষার জটিলতা কাহিনিগুলির পাঠ প্রক্রিয়ায় কোনোসময়েই গতিরোধ করে না। সম্বিত বসুর অনবদ্য প্রচ্ছদ পাঠককে মুগ্ধ করবে।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us